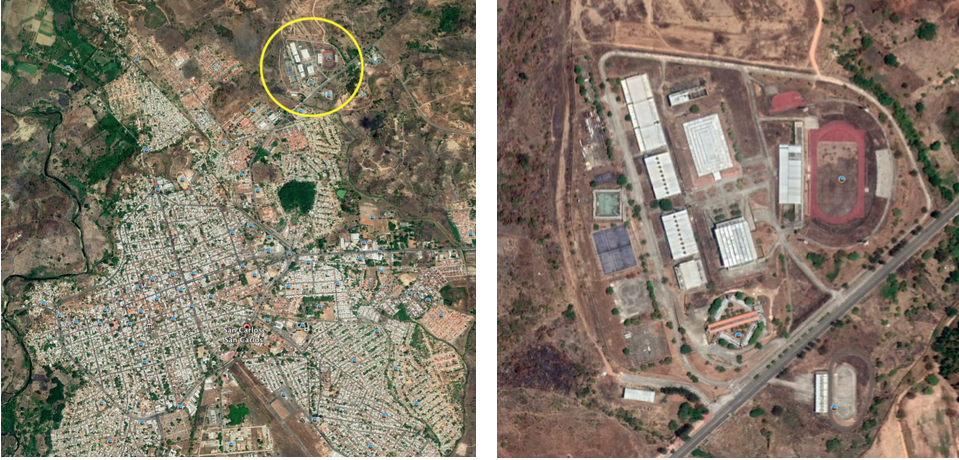

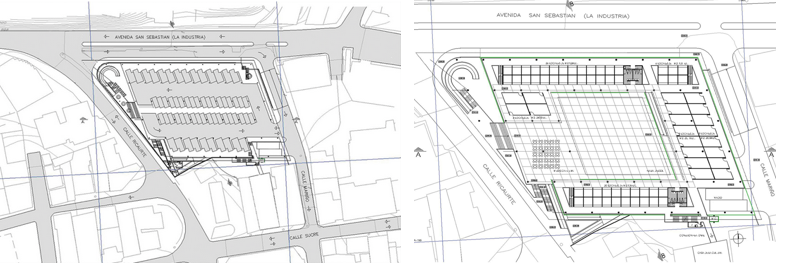

El concurso convocado por la Alcaldía del Municipio Baruta el año 2002 con el objeto de diseñar la Plaza del Sol, Mercado y Terminal de Transferencia a ubicarse en la entrada principal norte del centro tradicional de Baruta, sobre un importante espacio urbano totalmente subutilizado con frente hacia tres calles (la avenida San Sebastián o La Industria al norte, la calle Ricaurte al oeste y la calle Mariño al este), tenía como objetivo recibir propuestas que colaboraran a resolver una serie de problemas que allí se concentraban, mejorar la calidad ambiental del entorno y, de ser posible, convertirse en un primer paso de una acción ordenadora para la capital de la entidad.

Una vez concluido el proceso de convocatoria, inscripción, entrega y evaluación de los trabajos presentados a la competición, resultó ganador el proyecto elaborado por el arquitecto Jorge Rigamonti con la colaboración de Cesar Badaracco y Helena Correa Rigamonti uno de cuyos renders, el que muestra la fachada hacia la calle Mariño, por donde se tenía previsto el acceso al terminal de transferencia, ilustra nuestra postal del día de hoy.

Pensado para convertirse en la puerta de entrada al pueblo de Baruta desde Caracas y para servir de detonante de la revitalización del centro, el proyecto, que ofrece un enfoque innovador para diseñar el espacio público, buscó liberar las calles adyacentes de microbuses y vendedores informales, para permitir la organización del mobiliario urbano, ampliando y enriqueciendo el sistema peatonal.

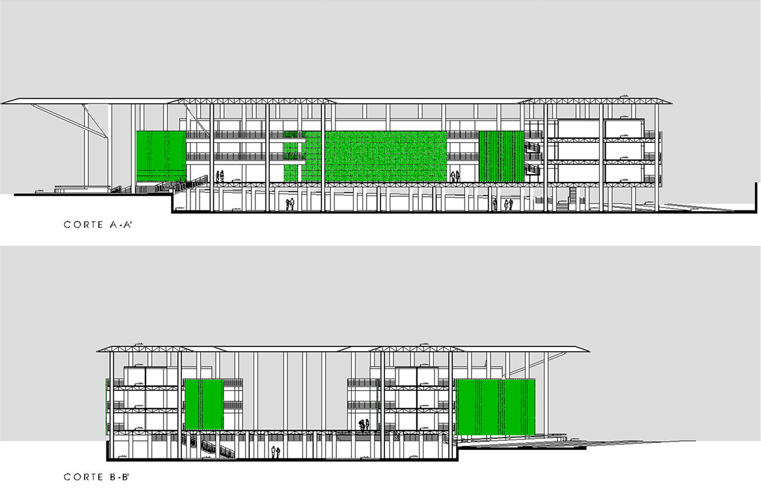

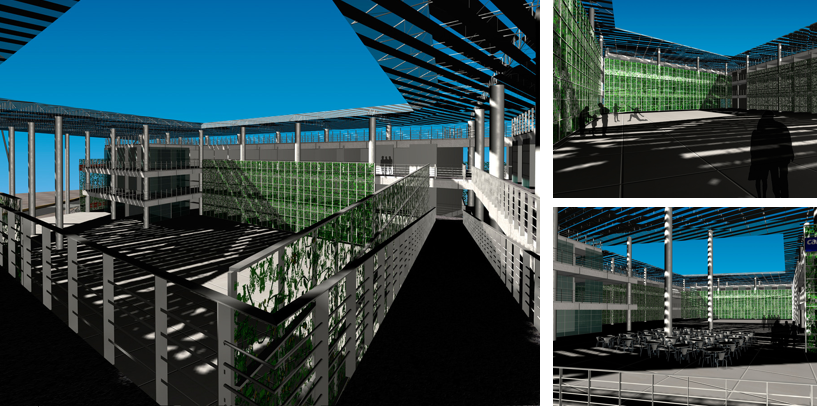

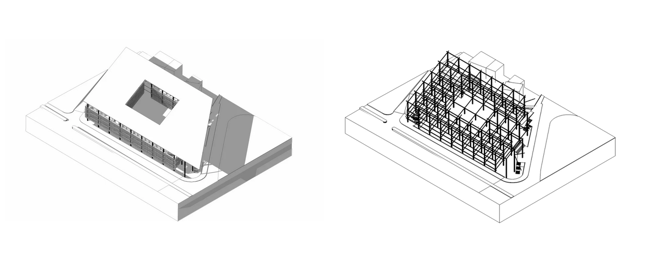

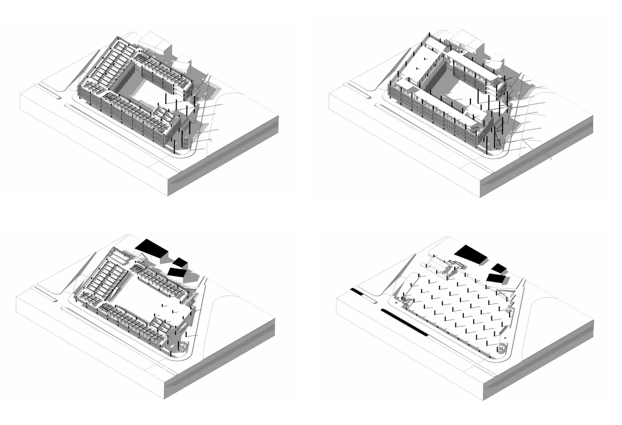

De la descripción elaborada por los proyectistas que se puede encontrar en https://www.behance.net/gallery/12106775/Plaza-del-Sol-Public-Market-and-Transfer-TerminalE, podemos ver que el partido arquitectónico asumido contempla la construcción de una edificación en forma de “U” que “se organiza paralela a las calles para valorar su espacialidad urbana y contiene una gran plaza-patio que retoma el nombre de Plaza del Sol. Liviana y ‘transparente’, la edificación está a su vez protegida por un gran techo sombrilla y pieles vegetales verticales constituidas por una gran variedad de especies de plantas trepadoras (enredaderas) venezolanas”. El edificio, sin lugar a dudas el elemento protagónico del planteamiento, tiene carácter multifuncional e integra en un área de 12.380 m2 de construcción un terminal de autobuses con locales comerciales (mercado) y servicios relevantes para la comunidad conectándose a su vez con un centro cultural adyacente a través de un puente peatonal. Su planta trapezoidal con las caras norte y sus paralelas entre sí, es producto del interés de los proyectistas en adaptarse al perímetro del terreno, factor que origina buena parte de las decisiones en torno a su geometría.

Sol y también el importante papel que juega en todo momento el «techo-sombrilla».

El acceso principal ubicado sobre la calle Ricaurte, permite percibir y alcanzar de forma directa a través de una escalinata el espacio central (Plaza del Sol) y desde allí apreciar la totalidad del edificio. Desde la plaza se puede acceder directamente a la mitad de los 74 locales comerciales ubicados en la planta baja. Para llegar a los otros 37 se previó la existencia de corredores aporticados perimetrales que, pese a dar hacia la calle, se encuentran protegidos por la piel vegetal diseñada como envolvente del edificio. El mismo esquema se repite en los dos pisos superiores, existiendo en este caso corredores que se relacionan con la plaza. En total se cuenta con aproximadamente 222 locales de tamaños diferentes, teniendo los ubicados en las alas norte y sur (los más pequeños) la misma superficie entre sí, siendo los localizados al este y oeste los de mayor dimensión.

Por otro lado, el sistema de soporte de la edificación fue concebido con base en elementos de acero galvanizado, diseñados con la colaboración del ingeniero Francisco Niubo Ribo, “de grandes luces, económicas y de rápido ensamblaje”. Con la maleabilidad como atributo se pensó en la existencia de “pocos elementos cerrados con tabiquerías flexibles y livianas para los locales comerciales, modificables en el tiempo”.

Como parte de las consideraciones ambientales y de sostenibilidad tomadas muy en cuenta en el diseño, las fachadas del edificio, como ya se ha insinuado, incorporan vegetación permeable al viento “que protege del sol directo los corredores aporticados perimetrales que dan acceso a los locales comerciales del mercado, en sus 3 pisos”. Como complemento y también remate en sentido vertical, el techo sombrilla se separa del volumen edificado y a la vez lo cubre en su totalidad tamizando la luz y propiciando un micro clima cuya finalidad es la de reducir considerablemente el consumo energético.

“La terraza superior, abierta y protegida por el techo sombrilla flotante, podrá utilizarse para la ubicación de jardines, cafeterías, zonas para juegos infantiles, restaurantes, y los equipos mecánicos del edificio. El techo sombrilla permite una óptima ventilación natural y matiza la luz mediante un novedoso diseño, de forma que el sol con su propio movimiento vaya produciendo variaciones en la iluminación natural, desde la luz directa atomizada en las horas de la mañana y de la tarde, a la luz totalmente indirecta en las horas más calurosas del mediodía”. De “efecto cinético” califican los proyectistas la sensación que percibirían los usuarios a lo largo del día.

Como resultado de una muy adecuada adaptación del programa a las diferentes cotas del terreno se logra reducir al máximo el movimiento de tierra y se obtiene un mínimo impacto ambiental. Es el correcto tratamiento de la topografía el que permitió localizar el terminal de transferencia en el nivel más bajo pudiéndose acceder directamente desde la calle Mariño (extremo sureste del terreno), alcanzándose una capacidad máxima para 24 microbuses y 36 rústicos, estacionados al mismo tiempo.

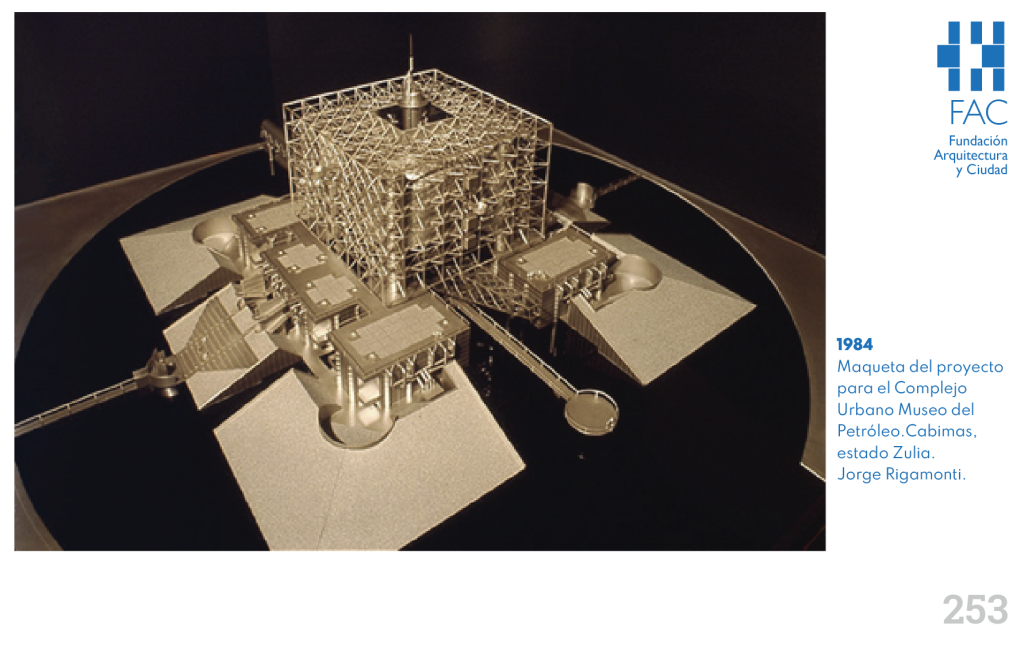

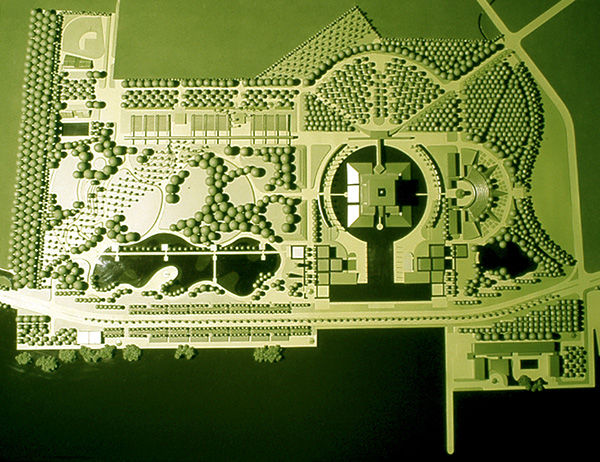

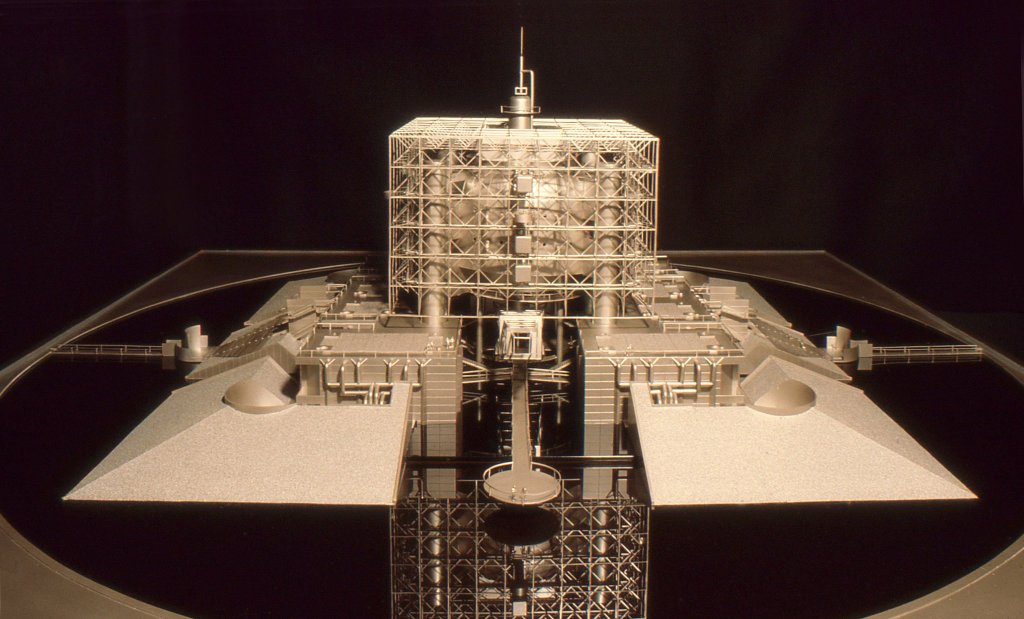

El proyecto, que recibió en Río de Janeiro el “Premio de Reconocimiento 2005-América Latina” en los International Holcim Awards para Construcción Sustentable, como otras tantas propuestas ganadoras de concursos de arquitectura en nuestro país, no llegó a construirse. Así, la Plaza del Sol, Mercado y Terminal de Transferencia se sumaría, en el caso de Jorge Rigamonti (1940-2008), al Museo del Petróleo-Complejo Urbano, Cabimas, estado Zulia (1984) y el Patio-Jardín Esquina La Torre, Caracas (1995) como trabajos galardonados que se quedaron en el camino.

Nota

El proyecto que aquí hemos reseñado ha sido objeto de una completa reelaboración gráfica (modelo 3D) de parte de Nathaly Briceño, luego editada por Ramón Fermín, que se encuentra publicada en el blog CA. Catálogo de Arquitectura. Venezuela-Latinoamérica. Obras y proyectos de arquitectura con tradición moderna-materia-estructura-paisaje (https://catalogosdearquitectura.wordpress.com/2018/03/12/rigamonti-jorge-2002-plaza-del-sol-mercado-y-terminal-de-transferencia/). De allí hemos tomado también algunas imágenes que hemos considerado complementan lo que aparece en https://www.behance.net/gallery/12106775/Plaza-del-Sol-Public-Market-and-Transfer-Terminal, fuente de la que procede el resto.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal, 1, 2, 3, 4 y 5: https://www.behance.net/gallery/12106775/Plaza-del-Sol-Public-Market-and-Transfer-Terminal