… que en 1975 abre sus puertas el Gran Hotel Meliá Caribe, ubicado en la parroquia Caraballeda, Litoral Central?

Situado en un sector del litoral guaireño que, debido a su estratégica localización geográfica, a partir de los años 50 del siglo XX empezó a ser tomado en cuenta como zona para la recreación, el esparcimiento y para invertir en instalaciones de apoyo a lo vacacional, el Gran Hotel Meliá Caribe se sumó a una cadena de eventos que hicieron de la zona un punto de referencia con el transcurrir de los años.

Quizás no esté de más recordar que la parroquia Caraballeda es la más antigua de lo que hasta hace poco se conoció como el estado Vargas. La población que le da nombre fue fundada en 1568 por Diego de Losada como Nuestra Señora del Carballo (o de Caraballeda), patrona de Río Negro del Puente, pueblo natal de Losada en Zamora, España. Losada llevó a cabo su acto fundacional sobre las ruinas de la Villa de El Collado, levantada “con todas las reglas” en 1560 por Francisco Fajardo abandonada poco tiempo después tras los ataques incesantes de los aborígenes del lugar. Además, Caraballeda fue el primer puerto del litoral cuando aún La Guaira, fundada en 1555, no se había desarrollado para tal fin. Así, durante años fue punto de entrada y salida de la producción de las prósperas haciendas que se instalaron en la zona y del contrabando de quienes burlaban las vigilantes naves de la Compañía Guipuzcoana (que operó en Venezuela, como se sabe, desde 1730) cuando ya La Guaira ya había asumido el rol de puerto principal.

Tal y como recoge Iván González Viso en Caracas del Valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (2015), en 1608 el entonces gobernador de la provincia de Venezuela Sancho de Alquiza, “otorga para su desarrollo las tierras de Caraballeda a Juan Díaz. Estas tierras junto a las de la Hacienda Suárez … fueron destinadas al cultivo y producción de caña de azúcar, siendo la Hacienda Díaz una de la más extensas y productivas de la región, al este del litoral”. A modo de complemento, se puede decir que la parroquia se levantó en torno al punto central de la fundación ubicado hacia en interior del pequeño valle que ocupa y estuvo conformada por las haciendas Juan Díaz, Baulén, Suárez, Nepecuay, Cerro Grande y Camurí Chiquito o Camurí Chico.

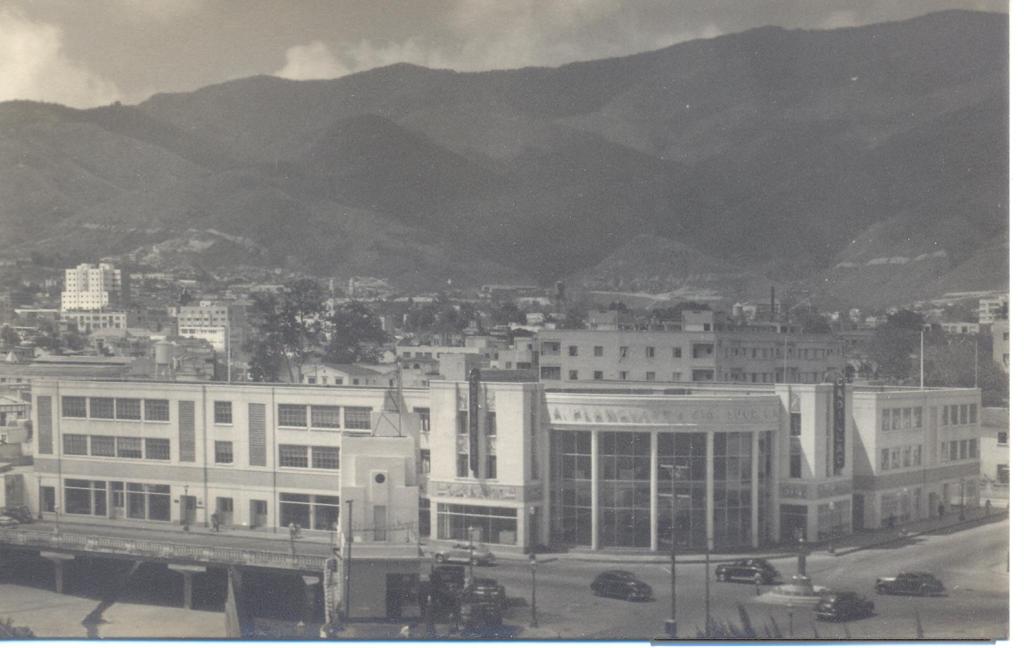

Será a mediados de los años 1940, cuando la búsqueda de zonas de desahogo y esparcimiento para la creciente población caraqueña hará que la mirada de los inversionistas deje de lado el tradicional Macuto y vea en Caraballeda una excelente ocasión para emprender nuevos desarrollos. De tal manera, la hacienda Nepecuay dará origen a la urbanización Los Corales, la hacienda Suárez a Palmar Este, la Cerro Grande a la urbanización del mismo nombre, la hacienda Camurí Chiquito a Palmar Oeste, pero la más grande extensión, correspondiente a la hacienda Juan Díaz, es la que dará paso al Yatch and Golf Club Caraballeda así como a la urbanización Caribe y gran parte de la zona residencial de Tanaguarena. Cabe añadir que serán Bernardo Siso y Carlos Heny quienes adquirirán en 1946 la hacienda Juan Díaz (cuya casona había sido la sede de la primera aduana de la Compañía Guipuzcoana), para desarrollar la ya mencionada urbanización Caribe dejando su trazado en manos de Manuel Mujica Millán.

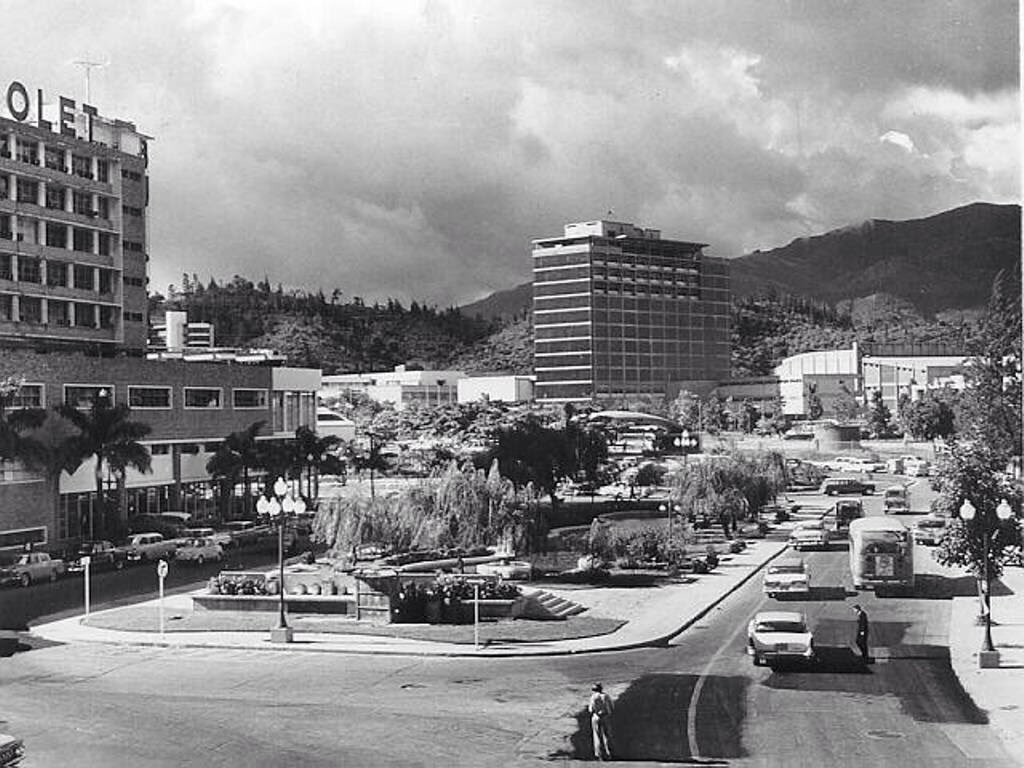

Constituida su población fundamentalmente por descendientes de esclavos que trabajaron las tierras, incrementada por la llegada a mediados del siglo XX de inmigrantes canarios y madeirenses, ya desde entonces la zona de Caraballeda empezó a convertirse en lugar donde los habitantes de Caracas solían pasar temporadas estivales o fines de semana, situación que mejoró enormemente al terminarse la construcción de la autopista Caracas-La Guaira en 1953.

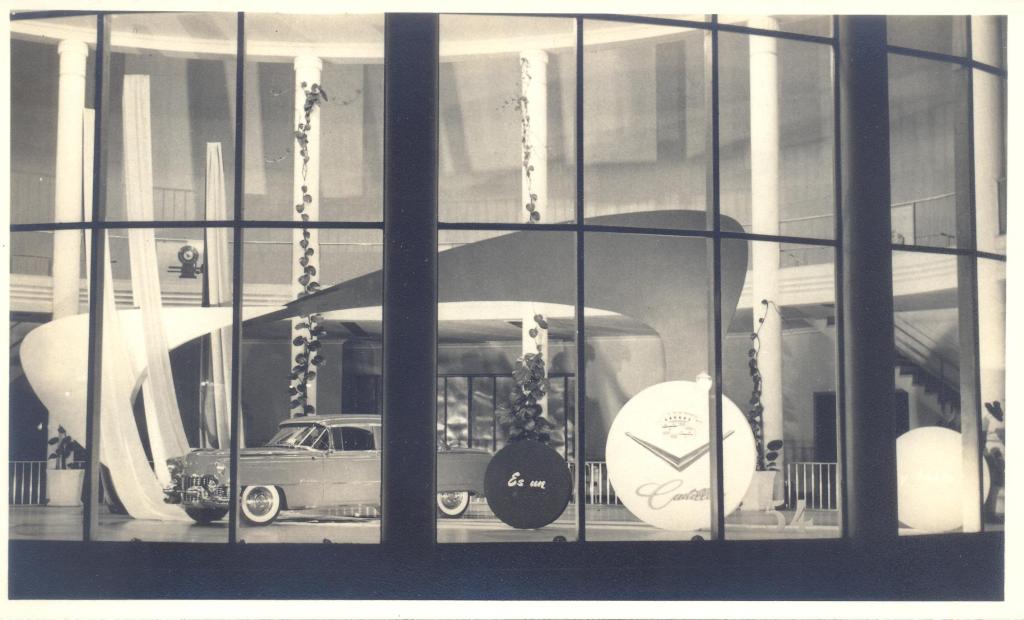

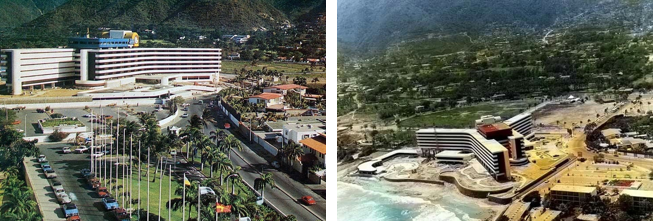

El dragado y conexión al mar de la laguna Caraballeda, reseñada desde los tiempos de la conquista, permitirá crear la marina del ya citado Caraballeda Yatch and Golf Club (fundado en 1948) y el desarrollo en 1952 del primer club de playa del que tengamos registro, el Laguna Beach, ubicado en la confluencia entre el mar y la laguna, cuyo promotor fue Daniel Camejo Octavio y sus arquitectos Juan Andrés Vegas y Julián Ferris con la colaboración de Carlos Dupuy, Gustavo Ferrero y Jaime Hoyos). En torno a este lugar será desarrollado en 1955 por la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo (CONAHOTU) el proyecto para el hotel Guaicamacuto (luego Macuto Sheraton), proyecto de Luis Malaussena junto a Frederico Beckhoff, Klaus Heufer y Klaus Peter Jebens (puesto en funcionamiento en 1960), y 20 años más tarde (1975) el Gran Hotel Meliá Caribe.

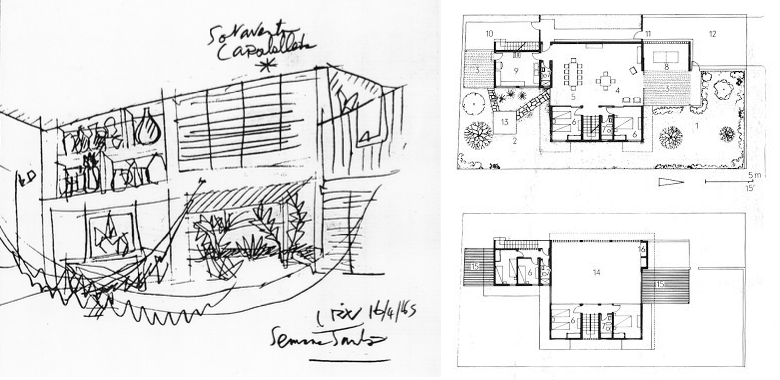

Cuando a mediados de los años 1970 la cadena española Meliá decide incursionar en Venezuela proyectando y construyendo en primer lugar el Meliá Puerto La Cruz (1974, 30.000 m2 de construcción, 220 habitaciones, diseñado por la firma Lampo y Lampo Arquitectos, conformada por Margot Fernández de Lampo y Roberto Lampo Molina) y luego el Meliá Caribe, se sumará a otras operadoras como Sheraton, Hilton, Intercontinental y Holiday Inn que ya venían funcionando en el país. Seleccionará como arquitecto al destacado profesional Carlos Gómez de Llarena quien contaría con la asesoría y colaboración de Eleuterio Población Knappe (Huelva 1928-Madrid 2011), autor del Gran Hotel Meliá Don Pepe de Marbella (1961-63).

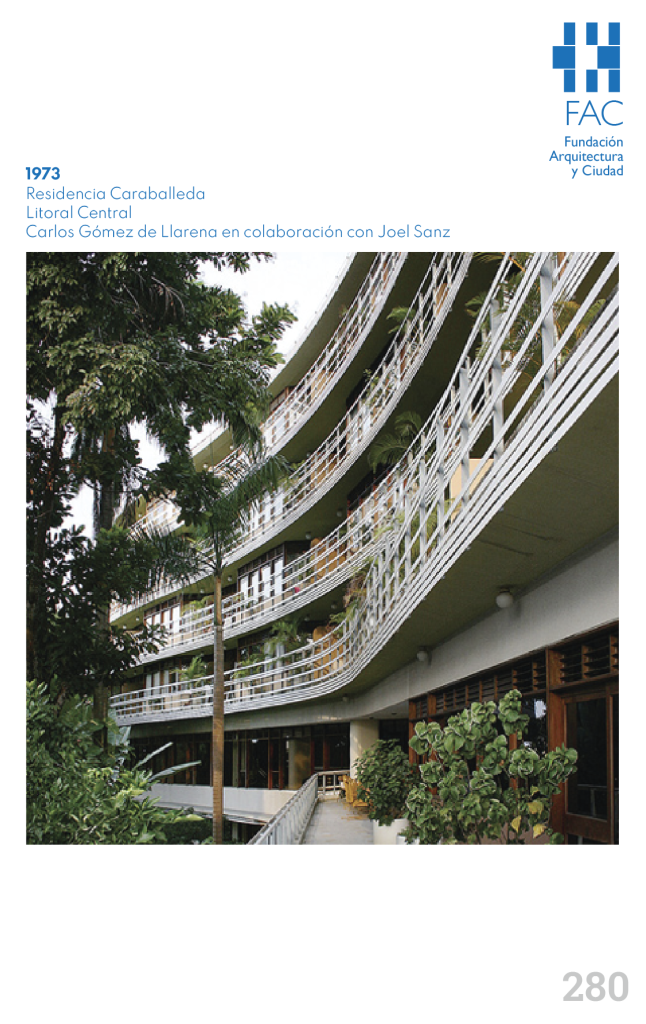

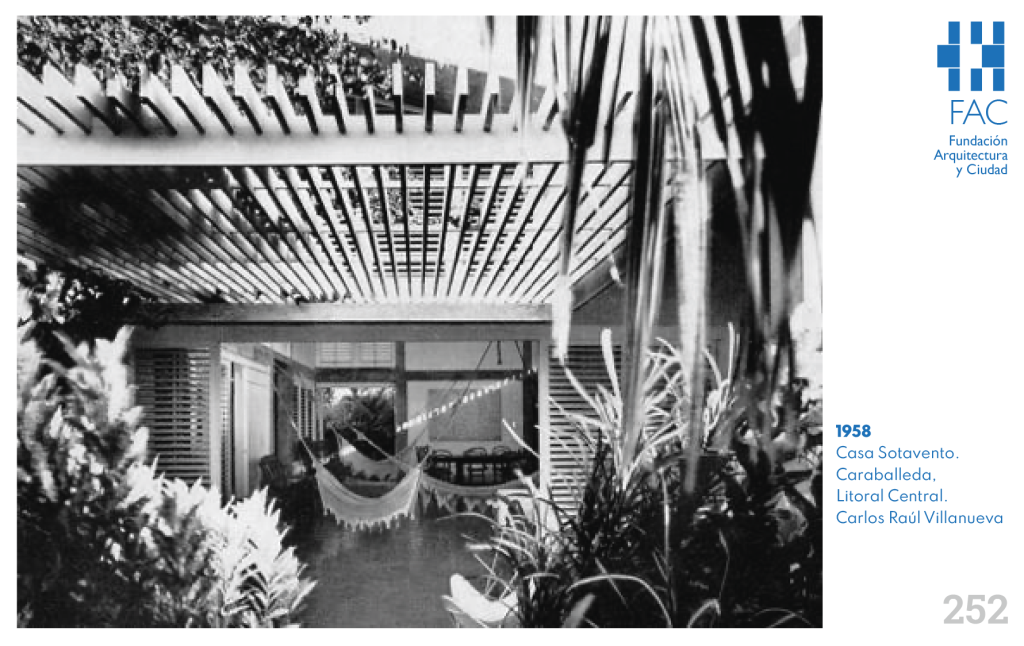

En aquel entonces Gómez de Llarena también había sido solicitado por la Fundación Anala y Armando Planchart para llevar a delante (con la colaboración de Joel Sanz) el proyecto de la Residencia Geriátrica de Caraballeda, edificio concluido en 1973 que le permitiría a la institución dar cuerpo a uno de sus objetivos fundamentales.

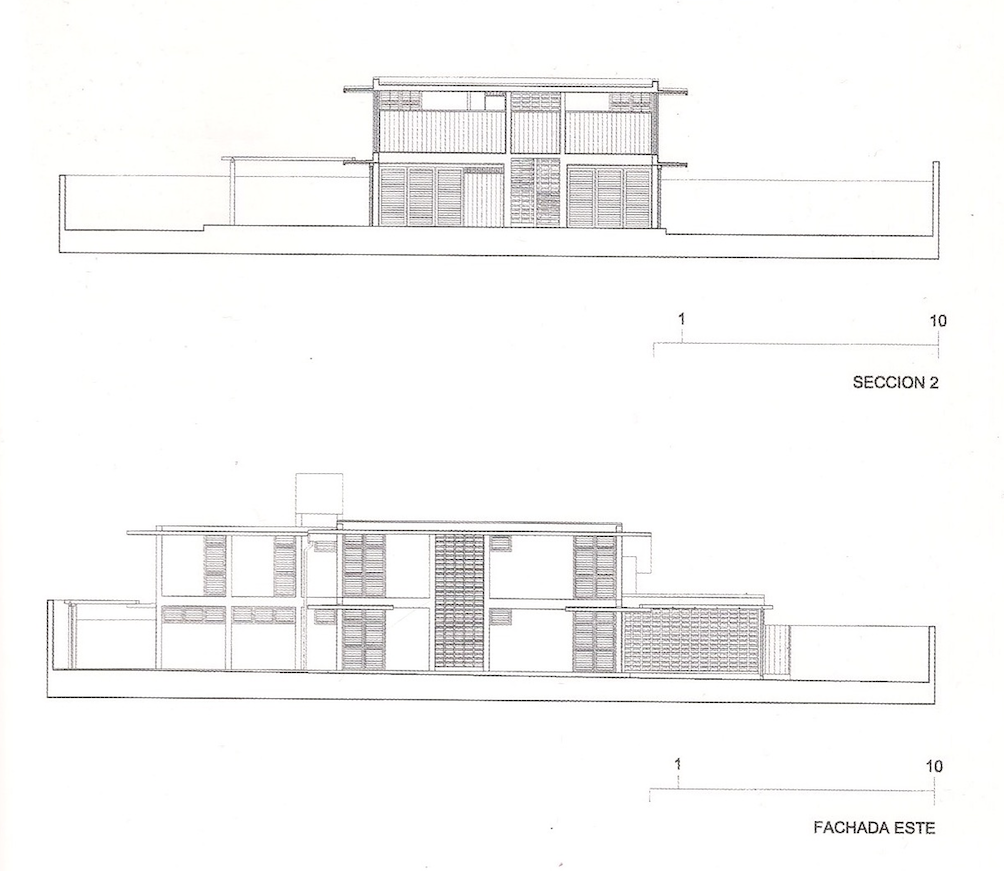

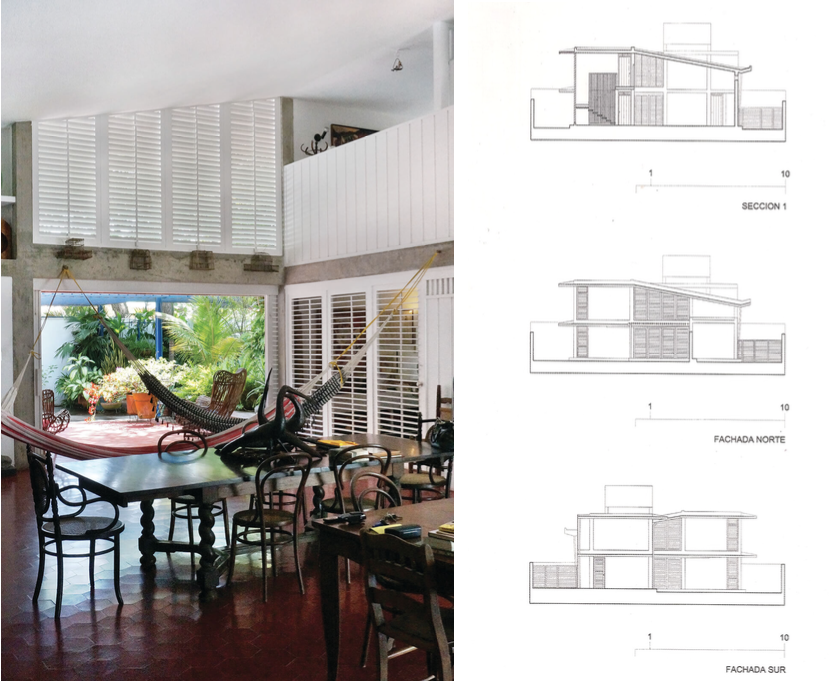

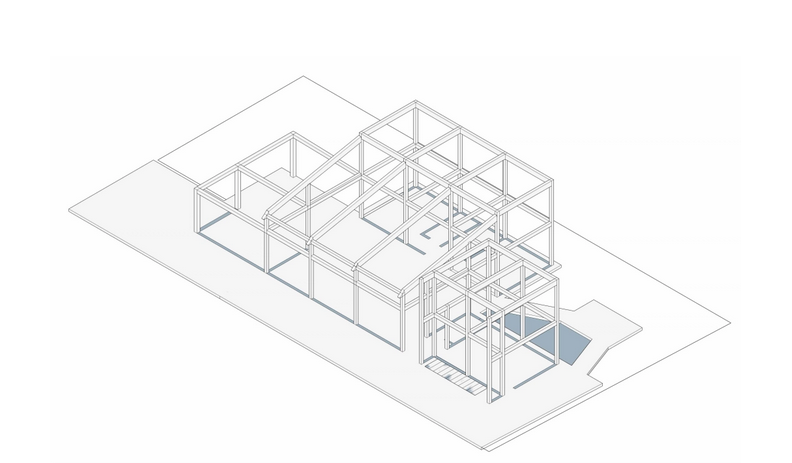

Es así que se puede considerar el desarrollo del diseño del Meliá y el Geriátrico como piezas influidas por similares preocupaciones en cuanto al manejo de la forma, el tratamiento de las unidades de habitación, la riqueza espacial de sus áreas comunes y las consideraciones climáticas y de orientación en edificios residenciales que abordaban ambos la condición temporal de sus ocupantes. Ubicados los dos en Caraballeda (el hotel expuesto directamente a las brisas del mar y la residencia más hacia el interior sobre una pequeña colina), representaron también para el arquitecto todo un reto y un aprendizaje en cuanto al comportamiento del salitre en ambos casos: implacable y corrosivo en el primero y mucho más benévolo con el segundo.

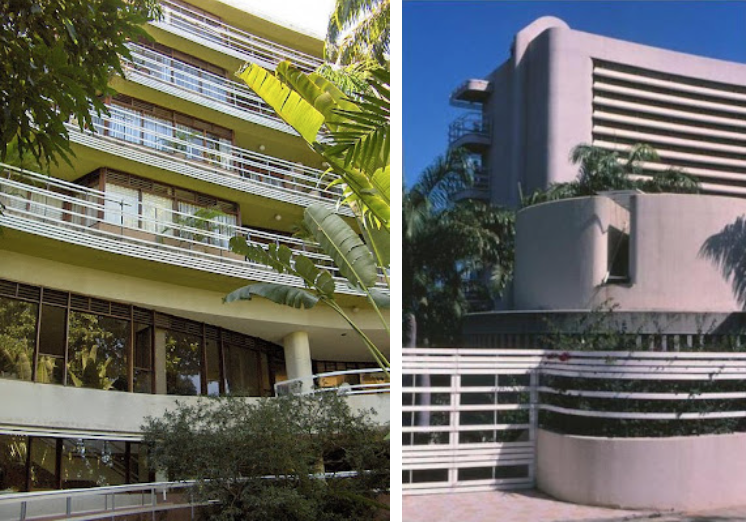

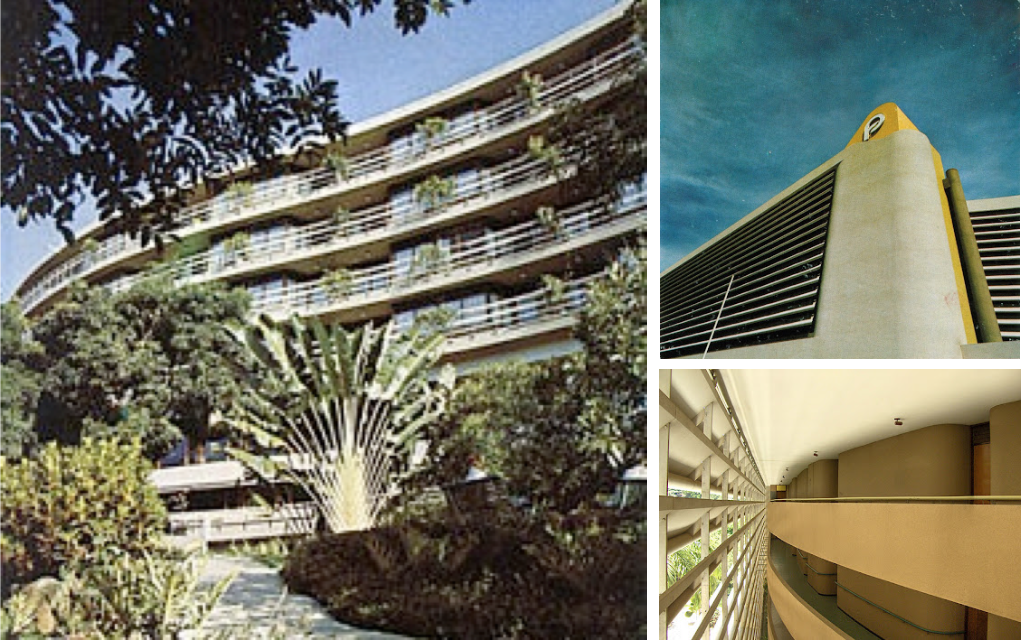

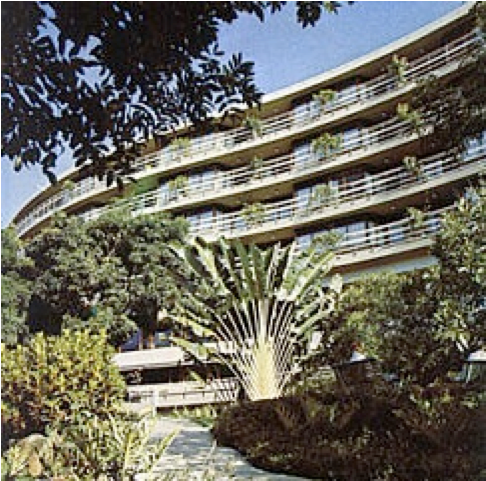

De la relación de Carlos Gómez con don Eleuterio Población durante el desarrollo del proyecto del Meliá, hemos podido conocer cómo poco a poco, con mucha discreción, picardía y diplomacia, Gómez fue logrando zafarse de la pesada influencia de quien había diseñado el buque insignia del turismo español en la Costa del Sol (vertical, compacto y ligeramente quebrado en planta), apostando e imponiendo una solución horizontal compuesta con dos cuerpos de una gran plasticidad que fue reforzada por el uso sin temores de la línea curva y por la potencia que le imprimió a la fachada la continuidad de las franjas que unifican sus balcones y sistema de circulación horizontal. Coinciden ambas soluciones (la del hotel Meliá de Marbella y el Meliá Caribe) en considerar importante la ruptura de la monotonía rectilínea de los pasillos de las habitaciones, su categoría cinco estrellas, el aprovechamiento al máximo de las vistas y el valor del carácter que toda instalación hotelera debe asumir para sí e imprimir al lugar donde se localiza. La instalación española cuenta con 224 habitaciones mientras la venezolana tiene 320.

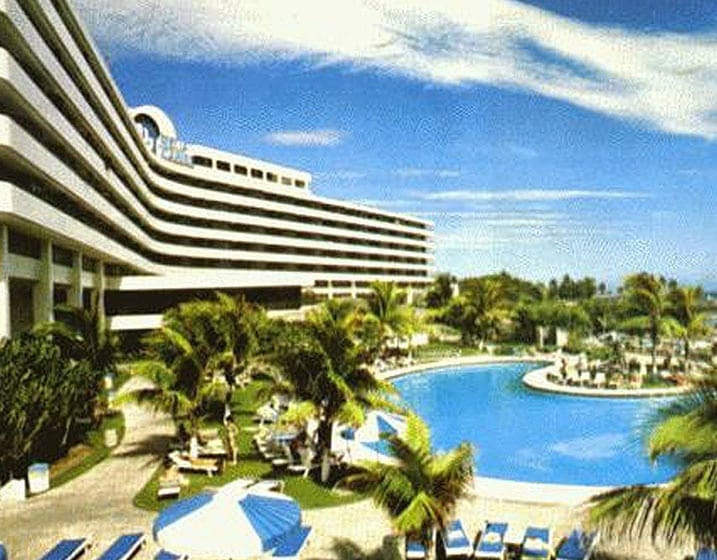

El Meliá Caribe, en resumen, está conformado por dos edificios unidos por un atrio donde se ubicaban los núcleos de circulación, colocándose en la planta baja el lobby, las áreas de espera y las sociales integradas muchas de ellas al exterior. Ambos cuerpos de cinco pisos y un pent house (donde se encuentra la suite presidencial), sumaron en total, como se adelantó, 320 habitaciones con diferentes configuraciones, algunas con vistas al mar Caribe y otras con vistas hacia el Ávila y el Caraballeda Yatch Club.

El hotel contaba con todas las comodidades que su jerarquía demandaba: piscina para adultos y niños, discoteca, varios restaurantes (uno de ellos de lujo), área de bar, canchas deportivas, helipuerto, lavandería, cocina y gimnasio, y tres salones principales: Canaima A, Canaima B y Roraima que se podían integrar sumando un espacio de 700 m2 para grandes eventos. Además, contaba con acceso directo a la playa.

Junto a la construcción del hotel, el año 1975 Vargas se repotenciará como lugar turístico cobrando la relevancia internacional que ya el Macuto Sheraton le había dado años antes. En la playa Los Cocos, vecina al Meliá, descubierta como la que poseía las mejores olas para la práctica del surf, ese mismo año se realiza el Primer Torneo Nacional Abierto de dicha disciplina deportiva y también se inaugura el bulevar Caribe que bordea la costa y culmina en el paredón del club Tanaguarena, convirtiéndose en el predilecto de las familias, jóvenes y amantes de la pesca. En diciembre de 1977, casi dos años después de la nacionalización impulsada por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Meliá Caribe albergará la Conferencia General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en momentos en que dicha organización tenía un enorme peso para la economía mundial.

Inevitablemente relacionados por localización y uso pero muy diferentes en cuanto a carácter, el Melía y el Sheraton convivieron durante casi 25 años atendiendo segmentos con claras diferencias: familiar y juvenil en el caso del primero e institucional y gerencial con respecto al segundo.

Luego del deslave que afectó gravemente la zona en1999, el hotel cerró sus puertas y funcionó durante varios meses como refugio para personas damnificadas.

Sumidos desde entonces en el más absoluto abandono, tras pasar ambas instalaciones en 1999 a manos del Estado al no ser renovadas las respectivas concesiones, y luego de varios intentos anteriores a cargo del Ministerio de Turismo, el Meliá y el Sheraton (o Guaicamacuto) empezaron a ser objeto de renovada atención por parte del gobierno en 2015, momento en que se ofrece la oportunidad a The Harman Group (consorcio norteamericano con sede en Filadelfia y Nueva York, dedicado a la ingeniería estructural y la planificación de estacionamientos) de realizar un proyecto que contemple la rehabilitación, renovación y ampliación de ambas instalaciones bajo la pomposa denominación de “Complejo hotelero Venetur Gran Caribe” y luego “Gran Complejo Hotelero Caribe-Guaicamacuto”. Dicho proyecto propone la incorporación de un centro de convenciones a tres niveles (que incluye un salón de baile de 1300 m2, un salón de baile junior de 750 m2, cocinas y escaleras), un gran lobby cúbico de vidrio (3800 m2) y una nueva estructura para un estacionamiento. Así, ambas instalaciones sumarían una oferta de 564 habitaciones y recuperarían de nuevo el importante rol que jugaban como promotoras de un turismo de alto nivel.

Las obras, cuya gerencia de construcción se contrata a la empresa ABU Project, SL (radicada en Palma de Mallorca, España), se inician en noviembre de 2015 y ofrecen un importante empuje hasta diciembre de 2016 cuando, por razones ligadas a la falta de continuidad en los pagos y opacidad en el manejo de los recursos asignados (registradas con lujo de detalles por la prensa local), se paralizan los trabajos ofrecidos para ser terminados primero en 2019 y luego en 2020 cosa que no ocurrió. Ocho ministros de turismo de dos gobiernos diferentes del mismo signo han desfilado por esa cartera entre 2005 y 2020, y ninguno ha cumplido.

La comunidad de Vargas (hoy La Guaira) que tiene cifradas esperanzas en que se reactiven las obras y se genere un importante número de empleos como apoyo al sector turismo, sigue a la espera de que este importante hotel sembrado en la memoria colectiva sea definitivamente recuperado.

ACA

Procedencia de las imágenes

Encabezado, 2 y 3. Colección Crono Arquitectura Venezuela

- Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

4. http://carlosgomezdellarena.blogspot.com/search/label/Hotel%20Meli%C3%A1%20Caribe

5. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad, https://www.facebook.com/LaguairaenRetrospectiva/posts/1569591949844728/ y https://www.pinterest.com/pin/468092955004862111/

6. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad y https://diarioterceraola.com/hoteles-macuto-sheraton-y-melia-caribe-son-dos-verguenzas-del-estado-venezolano/