Archivos diarios: 8 de agosto, 2021

Postal nº 271

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

INVITACIÓN

¡CONCURSO!

Prosein trae una sorpresa.

¡Tenemos concurso en honor al Arquitecto y artista Ramón León!

¿En qué consiste? Debes intervenir una poceta, de la manera más creativa que puedas pensar, el único requisito es que la pieza siga funcionando correctamente.

Solo debes enviarnos un mensaje al DM indicándonos que deseas participar en el concurso ¡Y listo! los detalles serán explicados al momento que nos escribas.

Tienen hasta el 22 de Agosto para inscribrise ¿Qué esperas?

#Prosein #Remodelaycreatusespacios #venezuela #caracas #a #valencia #n #quedateencasa #maracay #maracaibo #SeguimosSumando #concurso #participa

ACA

HA SIDO NOTICIA

La Villa E-1027 de Eileen Grey fue restaurada y abre sus puertas al público

Escrito por Dima Stouhi

Traducido por Fabian Dejtiar

30 de julio 2021

Tomado de Plataforma Arquitectura

Association Cap Moderne ha anunciado que la restauración de la villa modernista E-1027 de Eileen Gray se ha completado y ahora está abierta a los visitantes. La misma situación para otros proyectos en el sitio tales como la Cabanon y Unités de Camping de Le Corbusier y el restaurante l’Etoile de Mer. El sitio está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera uno de los lugares imperdibles para descubrir en la región.

La E-1027 fue construida entre 1926 y 1929 por Eileen Gray y su compañero, el arquitecto Jean Badovici. El nombre de la villa se deriva de sus iniciales: «E» para Eileen, «10» para la letra J por Jean, «2» para la letra B de Badovici, y «7» para la letra G de Gray. La arquitecta construyó su residencia privada como un refugio tranquilo en un acantilado en la riviera francesa para ella y su amante, creando un diseño de interiores, equipamiento y muebles totalmente personalizados. La arquitectura de la estructura emplea los puntos de la arquitectura de Le Corbusier, como los pilotes de hormigón, los planos de planta abiertos, un jardín en la azotea y ventanas de tiras horizontales.

Aunque la villa fue diseñada por Gray, el crédito siempre se le dio a Badovici hasta 1967. El proyecto fue conocido como la «obsesión» de Le Corbusier, ya que intentó comprar la propiedad varias veces pero fracasó continuamente. En cambio, compró la propiedad cerca de la villa y la transformó en el Cabanon de Vacances. En la década de 1930, la casa fue infamemente violada por el arquitecto suizo, que destrozó los planos blancos puros de la casa con ocho murales coloridos y altamente sexualizados mientras se hospedaba allí como invitado. Poco después, la casa se transformó en una práctica de tiro durante la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados alemanes practicaron su puntería contra sus paredes.

El sitio de Cap Moderne inicialmente reabrió al público en 2015 y ha sido objeto de restauraciones graduales por iniciativa de la Asociación Cap Moderne, con el apoyo de la ciudad de Roquebrune-Cap-Martin, el Departamento de los Alpes Marítimos, la región de Provence-Alpes-Côte-D’azur, el Conservatoire du Littoral y el Ministerio de Cultura a través del DRAC. Tanto el mobiliario fijo como el empotrado se recrearon utilizando las técnicas y materiales originales de Eileen Gray en 1929, para hacer que el interior sea lo más preciso posible.

La restauración completa de la villa y su paisaje circundante costó 5,5 millones de euros, el 55% financiado por las autoridades regionales y el estado, y el 45% por patrocinio y recaudación de fondos privados.

ACA

ALGO MÁS SOBRE LA POSTAL Nº 271

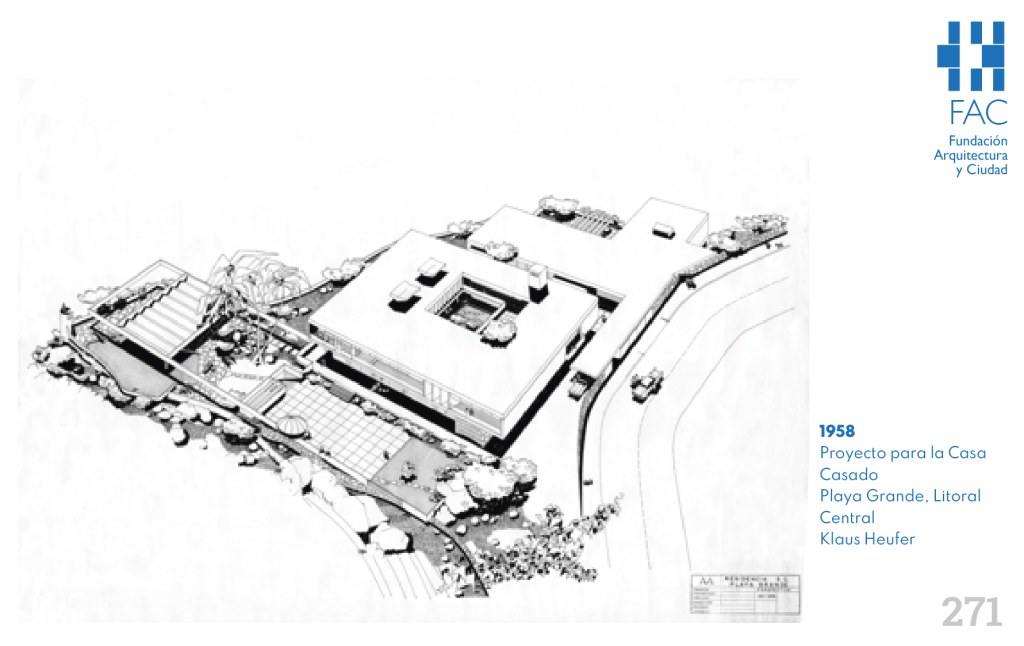

Cuando entre el 27 de julio y el 28 de septiembre de 2014 se abrió en los espacios del Centro Cultural BOD (Banco Occidental de Descuento), La Castellana, Caracas, la exposición “KLAUS HEUFER Arquitecto. Arqueología de la modernidad”, auspiciada por Collectania, el BOD, la Fundación Fotografía Urbana y la Fundación Klaus Heufer, que contó con la curaduría de Rafael Pereira apoyada en la investigación realizada por Lorenzo González Casas, Henry Vicente, Orlando Marín y Karen Mata, con una cuidada museografía a cargo de José Luis Sánchez, montaje de Víctor Díaz y diseño gráfico de Sigfredo Chacón, se le ofreció la oportunidad al medio arquitectónico nacional de conocer por primera vez a profundidad la obra y figura de un arquitecto de dilatada presencia en el país que, además, ha dejado un muy relevante grupo de piezas construidas que permiten complementar la comprensión de la modernidad en tierras venezolanas.

La promoción de la muestra, donde se pudieron apreciar maquetas, planos originales, fotografías y documentos personales del arquitecto, “a partir de los vestigios documentales rescatados, de sus edificaciones de mayor significación para nuestro acervo arquitectónico» simulando una «labor arqueológica”, como diría el propio Pereira, se basó en la selección del dibujo axonométrico que Heufer realizara para el proyecto (no construido) de la Casa Casado, Playa Grande, 1958, que hemos también escogido para engalanar nuestra postal del día de hoy.

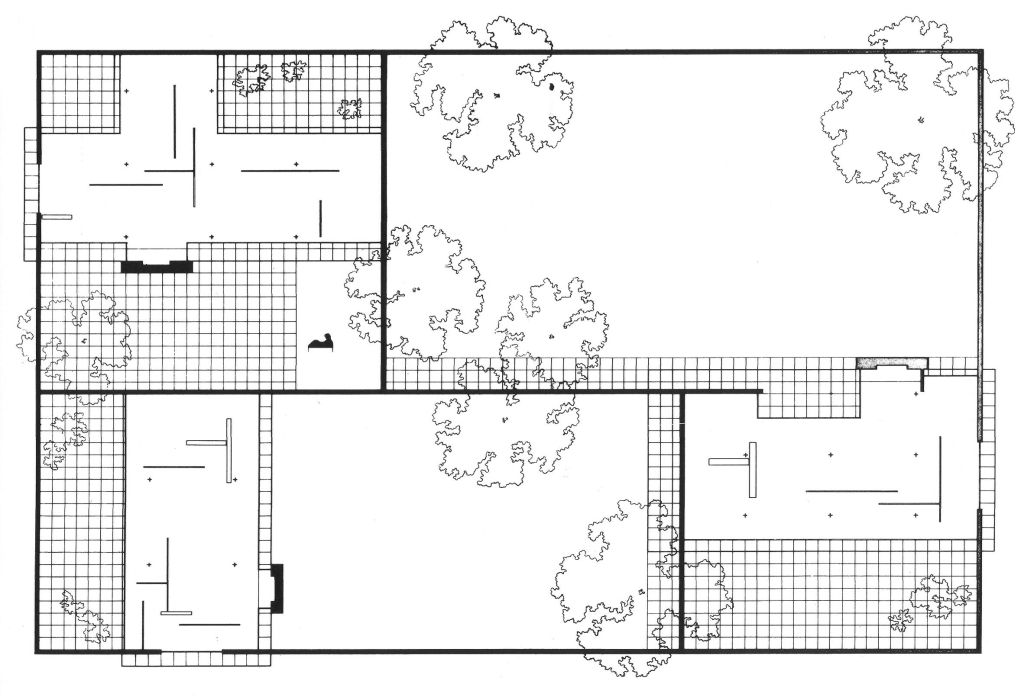

Como bien señalara Pereira, la Casa Casado se convirtió en el “primer ejercicio de lo que Heufer llamó ‘casa patio moderna’ ”, donde el arquitecto de origen alemán nacido en 1923, formado en la Universidad Tecnológica de Braunschweig (la más antigua universidad tecnológica de Alemania), de donde egresa en 1950 bajo la tutoría del profesor Friedrich Wilhelm Krämer para luego llegar a Venezuela en 1952 contratado por Luis Malaussena (ver ALGO MÁS SOBRE LA POSTAL, Contacto FAC nº 113, 17/02/2019), pone en práctica tanto su gran habilidad para el dibujo como la capacidad de integrar prácticas tradicionales provenientes de las enseñanzas de Krämer que le permitieron hacer una verdadera exploración en torno a la arquitectura doméstica de donde destaca su integración al medio ambiente, la continuidad espacial entre el interior y el exterior y el combinado equilibrio entre lo tradicional y lo moderno. De allí la paulatina asimilación por parte de Heufer de valores y elementos locales como el patio, el corredor y el alero que sumó al impacto producido por la luz, el color y la exuberancia vegetal de Caracas logrando resultados excepcionales.

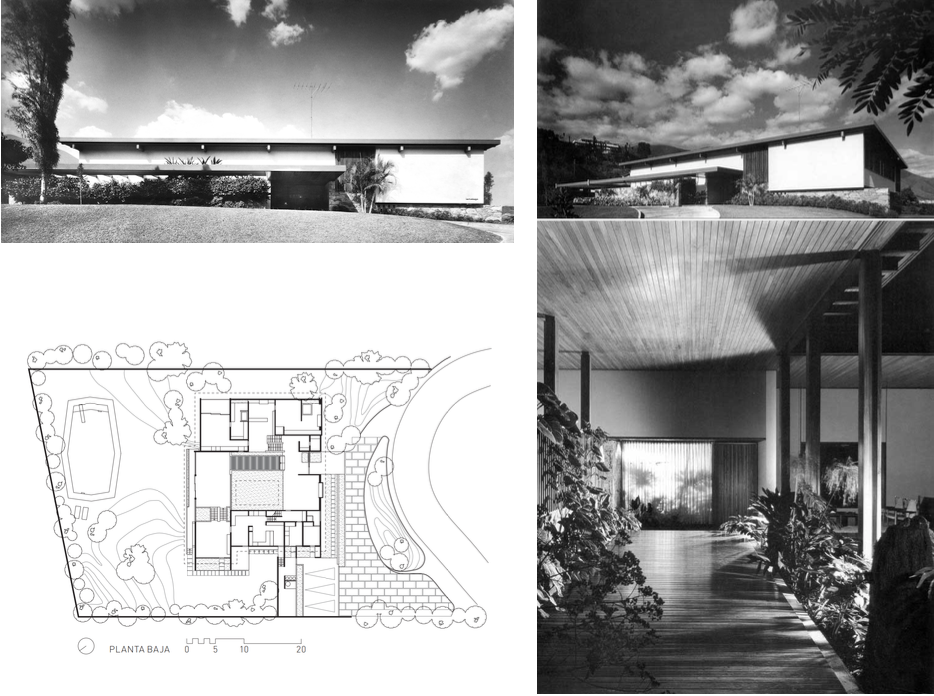

La ejercitación del tema del patio que la Casa Casado abre, tiene su punto culminante en 1960 cuando Heufer termina la quinta Loma Baja (en colaboración con Jorge Cvejic, Lomas del Mirador) y también su vivienda personal (la Casa H, Los Palos Grandes), síntesis entre el lenguaje de la arquitectura internacional y las exigencias del trópico donde Heufer, además, pone en práctica la integración de la madera de acuerdo con las prácticas y modos de uso artesanales de la arquitectura escandinava (que absorbió tras su pasantía como estudiante por Malmö, Suecia), la destreza y el refinamiento en el diseño de detalles constructivos, y la importancia de incorporar el mobiliario integrado a los ambientes

Se sumaba Heufer a una tradición que permitió al patio constituirse en motivo de exploración constante para el diseño de casas dentro del Movimiento Moderno. Así, desde la casa patio en forma de “L” que utilizó Hilberseimer en 1931 como unidad básica de repetición para la generación de sus entramados urbanos de desarrollo horizontal, hasta la serie de “casas con patio” de Mies van der Rohe también de 1931, donde gracias a la colaboración que ofrecen los muros exteriores y los de las parcelas vecinas se respondía más bien a la búsqueda y la experimentación de nuevas formas de organizar los espacios, lograr privacidad y responder a la orientación solar ideal, y no tanto a una influencia directa de la tradición donde el patio se ubicaba centralizadamente (que curiosamente si cumple la casa Mouche de Adolf Meyer -1923-), los pioneros centroeuropeos del Movimiento Moderno le abrirán paso sin proponérselo a la hibridación y transformaciones que posteriormente se darán cuando dicha arquitectura aterrice en contextos periféricos (empezando por el ámbito mediterráneo) y lo vernáculo logre adaptarse a las exigencias funcionales propias de la modernidad sin necesidad de renunciar a las identidades nacionales.

Larga, pues, es la lista de experiencias a lo largo del siglo XX en las que el patio como herramienta y como espacio es utilizado y reinterpretado para resolver el hábitat moderno de mano de importantes arquitectos. Erich Mendelshon (“Casa Sternefeld, Berlín, 1923-24), Fernando García Mercadal (“Chalet a la orilla del mar”, 1926), Luigi Piccinato (“Casa coloniale”, 1932), Luigini Figini y Gino Pollini (“Villa-studio” para un artista, 1933) son algunos de ellos a los que se incorporarán a partir de 1940: Giuseppe Pagano, Franco Diotavelly e Irenio Marescotti (Propuesta para la “Cittá orizzontale”, Milán, 1940), Alvar Aalto (“Casa experimental”, Muuratsalo, 1952-53), Jørn Utzon (“Casas patio”, Helsingør, 1957), Arne Jacobsen (“Casas patio”, Berlín, 1957), Pennti Ahola (“Casas patio”, Tapiola, Finlandia, 1963), los casos emblemáticos de Josep Lluís Sert (Casa Sert, Cambridge, EEUU, 1957) y Marcel Breuer (“Casa Hooper, Baltimore, 1959), más las propuestas de agrupación y variación de Serge Chermayeff y Christopher Alexander (“Agrupaciones de casas con patio”, Chicago, 1953-61), por citar sólo unos cuantos ejemplos.

Heufer, por tanto, adquirirá en su formación alemana buena parte de los pasos que ya en su país se habían dado en lo relacionado a incorporar transformaciones tanto en la forma como en la función a la hora de utilizar el patio como elemento organizador de la vivienda, variando indistintamente su localización dentro del esquema compositivo en función de las condiciones climáticas imperantes. A ello agregará el aprendizaje derivado del estudio del modelo de casa-patio de la tradición colonial hispana.

Tal y como recoge Lorenzo Dávalos en el hermoso reportaje que apareció en su blog caracas 10N, 67W titulado “Klaus Heufer y su persistente pasión por los detalles”, del 27 de agosto de 2013 (https://caracas1067.wordpress.com/2013/08/27/la-persistente-pasion-por-los-detalles-de-klaus-heufer-1/) con motivo de la celebración de los 90 años del arquitecto alemán: “Más estrictamente, las casas de Heufer son variaciones modernas de ese estilo de casa. El término patio designa una diversidad de espacios (techados o no) que están ubicados en el límite entre el exterior y el interior de la casa y que se puede utilizar para comer o socializar. Dos variantes de este espacio que han sido felizmente integradas en casas modernas son: el atrium y el lanai. Se define como atrium a un espacio sin techo ubicado en el centro de la casa, y como lanai (término de origen hawaiano recuperado por arquitectos como Vladimir Ossipoff, 1907-1998) o porche, a los espacios sin paredes pero con techo y paneles de vidrio corredizos que separan este espacio del exterior”.

Lo anterior coincidiría con la apreciación que acerca de la simbología del patio establece Patricia Blanco Fernández en su trabajo titulado “La casa patio en el Movimiento Moderno. Orígenes y transformaciones” (2020) (http://oa.upm.es/62774/1/TFG_Jun20_Blanco_Fernandez_Patricia.pdf), y el cambio que sufrió en su significado ancestral: “En el siglo XX, sin embargo, en plena era de la Modernidad y de la máquina, donde la razón y la ciencia tenían un mayor peso en la sociedad que las creencias religiosas, la mirada del hombre moderno se dirigía, en vez de al cielo, a la tierra, donde ‘[…] se [encontraba] la ciencia, el progreso, la vida’. Por tanto, el patio, cuya apertura cenital había creado tensiones verticales en su versión tradicional, pasaba a transformarse en un espacio de tensión horizontal que, junto con los grandes huecos acristalados, permitía establecer una conexión directa con el paisaje. Además, a través de la introducción de la naturaleza en el patio, los arquitectos modernos conseguían integrar la arquitectura en el paisaje, lo artificial en lo natural, eliminando así las fronteras que siempre los había separado y haciendo del tipo doméstico tradicional de la casa patio, una vez más, una herramienta muy útil para solucionar los problemas del habitar moderno”.

Concebido como espacio de transición entre la naturaleza y la arquitectura, la cita de Alvar Aalto extraída por Blanco Fernández del texto “Del umbral a la sala de estar” (1926), reeditado en En contacto con Alvar Aalto (Arquitectura Viva, 1993), complementaría la explicación adelantada por Dávalos. Afirma Aalto: “El verdadero umbral de nuestros hogares se atraviesa en el momento en que pasamos de la calle o el camino al jardín. […] El jardín (el patio) forma parte de la casa, en la misma medida que cualquiera de sus habitaciones. […] Una sala, grande y ventilada, con su chimenea, su embaldosado visible y un tratamiento formal que la distingue de los demás espacios. […] Es la metáfora del aire libre bajo el tejado de la casa. Constituye, pues, el pariente lejano del atrium de las casas patricias de Pompeya, cuyo techo era el cielo real. […] Bien empleada, esta sutileza –el recibidor tratado como espacio al aire libre– es un fragmento de la piedra filosofal”.

Heufer con maestría logra plasmar en la “playera” y generosa Casa Casado (apreciable a través del dibujo que hoy publicamos y la maqueta elaborada para la exposición ya mencionada), diversas variantes de lo que durante mucho tiempo se denominó como “casa-patio” pero que sin duda en este caso se suma a la categoría de “casa con patios”, donde la multiplicidad de ellos permiten hablar de lo contenido y lo abierto, el interior y el exterior, lo techado y lo descubierto como características que no alteran su rol esencial y su condición de “elemento eternamente joven de la arquitectura”, tal y como lo definió Carlos Raúl Villanueva.

ACA

Procedencia de las imágenes

2. https://caracas1067.wordpress.com/2013/10/09/klaus-heufer-y-su-persistente-pasion-por-los-detalles-2/, https://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com/2014/08/11/exposicion-klaus-heufer-arquitecto-arqueologia-de-la-modernidad-rafael-pereira-escalona-b-o-d-centro-cultural-caracas/ y Colección Crono Arquitectura Venezuela

3. https://helio-pinon.org/proyecto-tres_casas_patio_i69598

4. https://circarq.wordpress.com/2013/08/24/casa-sert/, http://arquitextosblog.blogspot.com/2016/09/casa-sert-en-cambridge.html, https://www.urbipedia.org/hoja/4_viviendas_en_H%C3%A4ndelallee y https://www.pinterest.es/pin/541628292677199954/

5. https://materialesamv.tumblr.com/post/126585778169/casa-lomabaja-caracas-1960-arquitecto-klaus, https://coleccioncisneros.org/es/editorial/cite-site-sights/la-villa-moderna-en-caracas, http://guiaccs.com/obras/quinta-lomabaja/ y https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/42434/1/Buscando%20a%20Heinrich%20Thede.pdf

TEXTOS FUNDAMENTALES

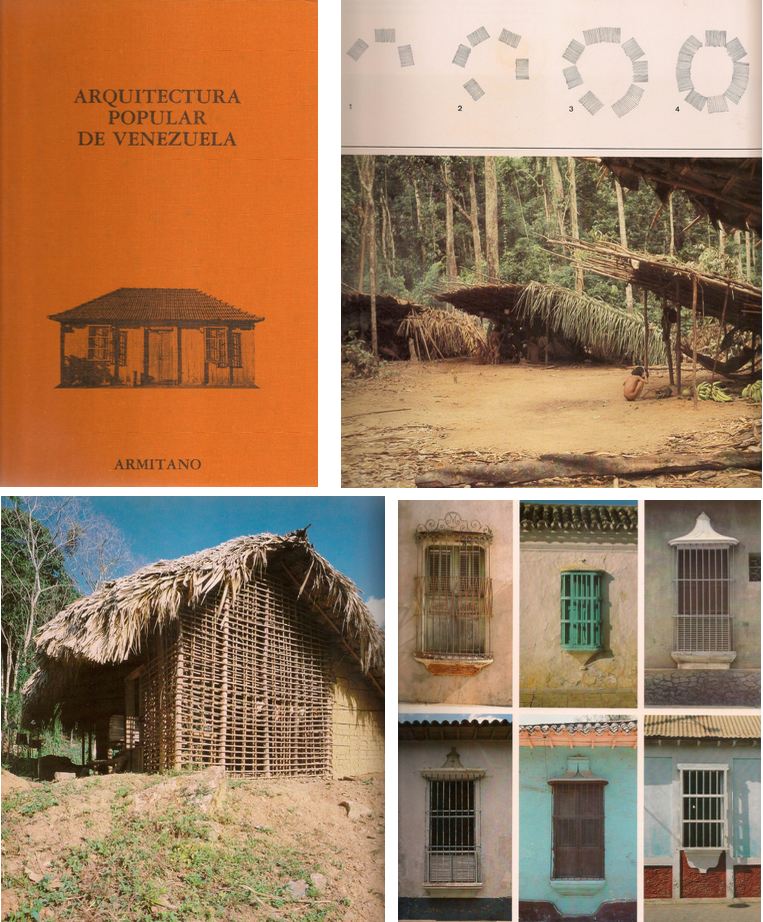

Arquitectura popular de Venezuela

Graziano Gasparini – Luise Margolies

Ernesto Armitano Editor

1986

Arquitectura popular de Venezuela escrito por Graziano Gasparini (arquitecto e historiador) y Luise Margolies (antropóloga social), es un libro de 317 páginas, formato de 24,5 x 28,5 cms., tapa dura, diseñado por el propio Gasparini, impreso por Gráficas Armitano, C.A. en papel Glacé de 150 gramos del que se hizo un tiraje de 8.000 ejemplares.

Dedicado por los autores con “admiración, respeto y afecto” a Miguel Acosta Saignes “padre de la antropología venezolana” quien aún vivía cuando se editó, se trata de un texto de referencia que busca, entre otras cosas, poner de relieve el valor de una categoría que siempre ha ido a remolque y por debajo de “lo erudito”, “lo culto”, “lo propio de las élites”, “lo que se escribe con mayúsculas”.

Adelantándonos a asuntos que son expuestos en el capítulo 9 (“Final”) que bien pudieron aparecer como preámbulo, para los autores, “lo popular” ocupa un espacio que le es propio y que está vinculado etimológicamente a populus (el pueblo) y a las manifestaciones que de él emanan: el saber, la cultura, la tradición, la experiencia, la expresión, el arte, la música, la danza, la medicina, la religión y la arquitectura. “El concepto de arquitectura popular nace para distinguir y definir una de las manifestaciones de la cultura popular” declararán en el mencionado capítulo Gasparini y Margolies. Allí mismo en otro momento expondrán: “Lo popular es sincero. Lo popular es obvio. Lo popular es humano, a veces sencillo y rústico, pero humano. Los sentimientos no necesitan erudición. Para expresarlos no hay que ser literato. Los sentimientos populares nacen de la serenidad, de la meditación, de la sinceridad. (…) No importa la exquisitez de las definiciones. (…) Lo popular es el espinazo de la Nación”.

Con lo anterior por delante y el libro en la mano, cuando Pedro Grases escribe la “Introducción” de Arquitectura popular de Venezuela logra rescatar del primer capítulo titulado “Lo popular y la vivienda” lo que considera resume su propósito fundamental. De allí Grases subraya: “…en los últimos cincuenta años la transformación de la vivienda tradicional en Venezuela ha sido mas violenta y drástica que en los ‘casi cinco siglos de historia desde la llegada de los europeos al Nuevo Mundo’. Los efectos de la era del petróleo, a partir, especialmente, del fin de la II Guerra Mundial han sido determinantes por el cambio económico y cultural, a través de un conjunto de hechos (modernización, industrialización, urbanización, comunicaciones, etc.) que han ido borrando en forma casi incontenible los rasgos característicos de la tradición venezolana en la vivienda de sus habitantes».

Por tanto, el libro, cosa que también devela Grases, debe ser entendido como un documento que deja registro de las manifestaciones construidas más resaltantes sobre las cuales se podría apoyar “… la búsqueda de la tradición como ‘gran unidad dentro de la diversidad y complejidad de las soluciones regionales’ antes de la era petrolera venezolana. Todo ello en trance de desaparición, como tributo inevitable al progreso contemporáneo, por lo que esta obra adquiere un carácter testimonial de valor inapreciable”.

Graziano Gasparini y Luise Margolies socios en esta loable y valiosa empresa que busca “preservar en lo posible la parte más legítima del pasado nacional” y evitar “la total destrucción de lo que simbolizó el alma colectiva”, se combinan desde sus respectivas áreas de conocimiento para ir presentando a través de un sustancioso texto acompañado de excelentes fotografías (aportadas en su gran mayoría por ambos), los temas que consideran claves para comprender cuáles son los elementos constitutivos de nuestra arquitectura popular, aquellos que por su permanencia la definen y contribuyen a precisar su idiosincrasia, así como las categorías que podrían explicarla: lo diverso de sus manifestaciones, la manera como se construye, los materiales y técnicas que se utilizan, la respuesta al clima, las fuentes de las que bebe, la asimilación de lo culto o la forma como se asocia a otras manifestaciones son, entre otros, motivo de atención.

Así, en el primer capítulo (“Lo popular y la vivienda”) ya anunciado, donde se establecen los fundamentos de la obra, los autores se detienen a “precisar el alcance y significado del término ‘arquitectura popular venezolana’, y sobre todo, determinar el período que se puede considerar como representativo de la manifestación cultural”. Será la arquitectura prepetrolera, aquella que va “desde el lejano ayer sin fecha, hasta la segunda guerra mundial”, la que aporte mayores insumos a la definición que se busca y la que ofrece dentro de su diversidad la oportunidad de encontrar gran unidad producto de un equilibrio que existía “entre una forma de vida y una economía basada en las actividades agrícolas”. En consecuencia, se ve a la modernización impulsada por la riqueza petrolera como una amenaza que ha puesto al descubierto la fragilidad de la tradición acumulada la cual hay que preservar a toda costa sin dejar de reconocer que forma parte intrínseca de ella su capacidad de transformarse, mezclarse y adecuarse a los tiempos que se viven.

También aclaran Gasparini y Margolies en el primer capítulo su particular interés por referirse al tema de la “vivienda rural relacionada con la población criolla” la cual consideran como fuente principal de referencias y requiere atención ya que ha despertado interés solamente a partir de los años cincuenta, cuando “apenas acusa débilmente las primeras influencias de los incipientes procesos de industrialización y rápida urbanización” y los trabajos de los folcloristas Felipe Ramón y Rivera y el antropólogo Miguel Acosta Saignes empiezan a ocuparse en vivo de la vivienda indígena.

Sentadas las bases y expuestos los motivos, el libro a partir del segundo capítulo desarrolla temáticamente aquellos asuntos que refuerzan el interés de los autores. Así, “Arquitectura indígena” (título del capítulo) apunta al rescate de una cultura que prácticamente se ha mantenido inalterable desde la llegada de los primeros europeos y a valorar una serie de aspectos que históricamente siempre han colocado las construcciones de los aborígenes venezolanos en un nivel por debajo de la “gran arquitectura”. Clasificada a grandes rasgos entre vivienda colectiva y vivienda unifamiliar, Gasparini y Margolies despliegan una amplia información visual que acompaña la detallada explicación de cómo y por qué aparecen y se construyen el shabono Yanomamö, el bohío Barí, la churuata Panare, la churuata Piaroa, la churuata Ye’kwana, la churuata Pemón, la casa andina y la vivienda palafítica.

El tercer capítulo dedicado a “La tierra cruda” se pasea por aspectos relacionados a la presencia en el país de la “arquitectura de tierra” y las técnicas utilizadas para elaborarla. El adobe y la tapia constituyen junto al bahareque los elementos más conocidos siendo el último el procedimiento constructivo más usado incluso desde antes de la llegada de los europeos y africanos. A la vivienda de bahareque corresponden las explicaciones dedicadas a su proceso constructivo donde aparecen la horconadura, el encañado, el embutido y el empañetado como sus diferentes etapas.

El cuarto capítulo, dedicado a “Los aportes foráneos” repasa en buena medida el inevitable proceso de mestizaje que se revela dentro del andar y la evolución de la arquitectura popular venezolana. La influencia española, predominante durante casi 300 años, es fundamental para entender la variedad de materiales y elementos que con una diversidad asombrosa se encuentran en los más apartados rincones del país. A partir de la independencia, al abrir Venezuela sus puertas al comercio libre, comienzan a llegar influencias de otras latitudes que se irán sumando y generarán respuestas igualmente interesantes que consistirán en la sustitución y uso de nuevos materiales y con ello también una forma distinta de componer las fachadas.

En “Viviendas y ambiente”, quinto capítulo, se recorre y analiza la manera sabia con que la arquitectura popular da respuesta a las variables climáticas de acuerdo a la región del país donde se localice, fuente inagotable de aprendizaje. De tal forma se dirige la mirada a la casa de Paraguaná, las casas de los páramos andinos y la casa de Maracaibo sumándose a ellas el impacto causado por la aparición del techo de “zin” el cual paulatinamente fue sustituyendo al tradicional de tejas.

“Genius loci”, sexto capítulo, aborda “uno de los aspectos más atractivos, humanos y siempre diferentes, dentro de la tipología repetitiva de la arquitectura popular, … lo novedoso, único, excéntrico, imprevisible y extravagante del aporte personal en determinadas intervenciones”. Se trata éste de un capítulo donde las fotografías hablan por sí solas para relatar las combinaciones de formas, materiales, colores y elementos que ofrecen infinidad de ingeniosas y atractivas maneras de combinarse y componerse siempre tras la búsqueda de resolver problemas funcionales que sin duda derivan en soluciones con una importante carga estética.

Siendo fundamentalmente una arquitectura anónima y sin duda la más abundante, la popular juega un papel relevante en la conformación del espacio urbano de muchos pueblos y ciudades del país ofreciendo en muchos casos lecciones dignas de estudio. A este tema que podría estar relacionado con el “hacer ciudad”, dedican Gasparini y Magolies el capítulo 7 desplegando una vez mas hermosas imágenes que dan cuenta de este importante hecho en diversas regiones y bajo diferentes circunstancias geográficas y topográficas.

Casi a modo de conclusión, bajo el título “Arquitectura popular hoy”, los autores reconocen cómo “la situación actual de la arquitectura popular venezolana es el resultado incontestable de los cambios sustanciales que han afectado el país; no se trata sólo del aspecto físico, es decir, de los cambios que pueden haber ocasionado los nuevos materiales industrializados o por que se vayan abandonando siempre más las técnicas constructivas tradicionales. Seguramente lo más importante, dentro de los factores de cambios, es la nueva actitud del hombre que ha vivido todas las transformaciones originadas por la modernización”. Es aquí donde se resalta la fragilidad que presenta el tema de la tradición y su sustitución por nuevos anhelos que han afectado sensiblemente la vida en el interior del país tras el hecho irrefutable de que ya para 1980 “Venezuela figuraba a la cabeza del mundo como el país con el más alto porcentaje de población urbana: 83,3%”. Sin embargo, pese a que han cambiado los materiales y desaparecido las técnicas tradicionales “la ‘arquitectura popular’ como fenómeno cultural sigue vigente”.

El formato de Arquitectura popular de Venezuela y la calidad de su contenido fotográfico puede hacer creer que se trata de un “coffee table book” diseñado únicamente para facilitar una placentera revisión de su contenido visual. Sin embargo, sin dejar de reconocer lo anterior, tanto o más importante que ello pasa a ser su bien estructurado discurso y orden de aparición de los temas que trata, donde a cada paso no deja de señalarse un aprendizaje y una advertencia sobre temas medulares que como la tradición, la memoria y la identidad claman por su preservación hoy más que nunca.

Sin embargo, una pregunta empieza a rondar insistentemente una vez terminada de revisar la obra: ¿por qué no se mencionó y menos aún se incluyó como parte importante del desarrollo de la arquitectura popular venezolana la experiencia correspondiente a los barrios autoconstruidos y las viviendas que los conforman, que para el momento de la publicación ya ocupaban una importante proporción de algunas ciudades venezolanas, particularmente Caracas? Responder esta interrogante daría pie, sin lugar a dudas, a otra nota diferente a la aquí presentada que podría tener un contenido crítico más agudo o dar pie a un debate acerca de los verdaderos intereses que movieron a los autores del libro.

ACA