Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

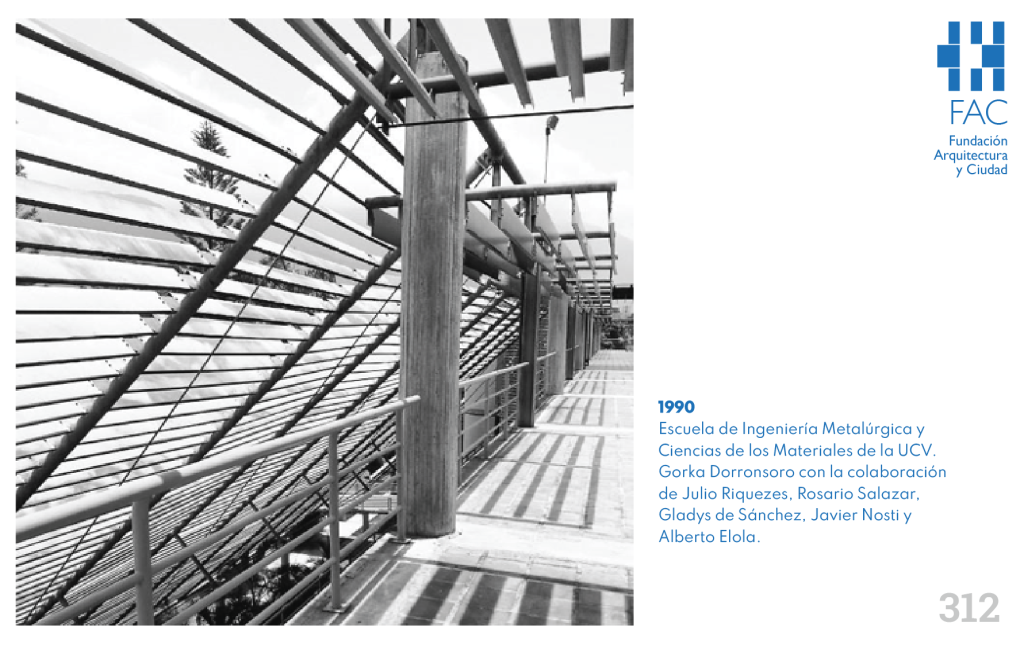

“El Grupo de Conservación de Centros Históricos y Monumentos de la Facultad de Construcción de la Universidad de Camagüey, Cuba, en 1989, decidió convocar la I Conferencia Internacional de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano, con el propósito de reunir a los especialistas del ámbito universitario que hubieran venido realizando un trabajo sistemático de estudio y preservación del patrimonio edificado. Convocada nuevamente en Camagüey la segunda conferencia en 1990, por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, se consideró conveniente constituir el Consejo Académico Iberoamericano (CAI), como órgano encargado de garantizar la continuidad de estos encuentros y del cumplimiento de los acuerdos emanados de cada conferencia.

La III Conferencia tuvo lugar en la Universidad de Guanajuato, México, en julio de 1991, aportando una doble experiencia en su sede y metodología, al iniciar el circuito por otros países de América y establecer a priori un tema central de debate.

En 1992, la Conferencia retornó a su sede fundacional, Camagüey, bajo el tema ‘La Península Ibérica en la arquitectura y urbanismo latinoamericanos’, y en 1993 tuvo como escenario la ciudad de Alcalá de Henares, tratándose el tema ‘La ciudad del saber’.

Este año el CAI propuso a la Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela en Caracas como sede de la VI Conferencia Internacional de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano para debatir sobre el tema”.

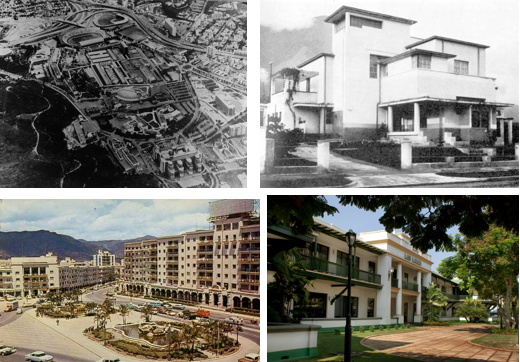

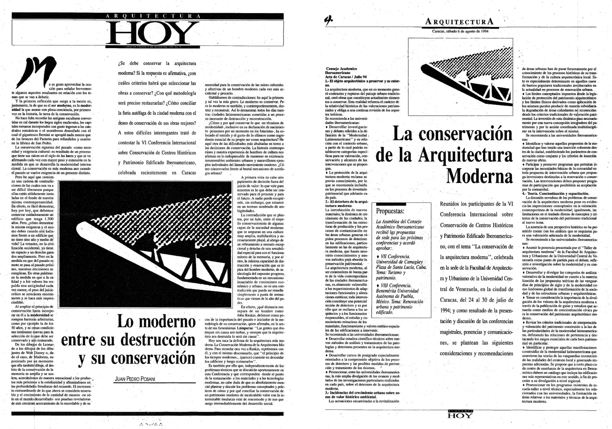

Con esta detallada explicación publicada en la página 4 del encartado Arquitectura HOY el sábado 2 de julio de 1994, que sirve de abreboca y coloca en contexto lo que sería la convocatoria del evento que se realizaría entre el 24 y 30 de julio, el Consejo Académico Iberoamericano al seleccionar como tema “La Conservación de la Arquitectura Moderna”, abrió la posibilidad de incorporar al debate del rescate y la preservación, hasta aquel momento centrado en la arquitectura tradicional, a aquella que se había desarrollado a todo lo largo del siglo XX la cual respondía a patrones muy diferentes a los comúnmente considerados. Ello implicaba enfrentar el reto que significaba revisar los principios, las teorías y los métodos que permitían identificar, catalogar y conservar ese importante patrimonio construido que ofrece agudas diferencias conceptuales y técnicas a las aplicadas a la arquitectura antigua. En tal sentido, para abrir el debate y el intercambio sobre este impostergable tema, ampliado al de la conservación de la ciudad moderna, no se podía escoger mejor escenario que la Ciudad Universitaria de la capital venezolana ejemplos ambos paradigmáticos de los asuntos que interesaba discutir.

Así, será la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde se designó a un equipo encabezado por Henrique Vera H. y Ciro Caraballo P. (quienes asumieron la Coordinación Ejecutiva del encuentro), la encargada de organizar el evento con base en una programación que contemplaba las siguientes actividades:

La inauguración, fue llevada a cabo con la conferencia magistral de apertura titulada “La arquitectura del siglo XX y su preservación”, dictada en el Aula Magna, mientras la FAU albergaba durante una intensa semana a más de 600 delegados, entre académicos, profesionales y estudiantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México y Venezuela, y brindó los espacios tanto de su auditorio como de las diferentes aulas anfiteátricas a las 68 ponencias que se presentaron.

La convocatoria contó con la presencia de delegaciones de 31 universidades americanas (extendidas desde Tierra del Fuego hasta Norteamérica), nueve españolas, tres portuguesas y dos de otros países europeos y tuvo un temario conformado por cuatro áreas de interés:

La otra actividad de importancia planteada dentro de la convocatoria, los Talleres de Arquitectura, se organizó en un número de cinco con el objetivo de “sensibilizar a jóvenes arquitectos en el campo de la conservación e intervención de las edificaciones de alto valor patrimonial, integrando a este campo ‘La arquitectura moderna’”, y estuvieron dirigidos cada uno por un invitado especial, “seleccionado entre arquitectos iberoamericanos cuyas trayectorias los ha colocado en importantes posiciones dentro de la arquitectura contemporánea”.

Realizados cuatro de ellos en la FAU UCV y el último en la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad del Zulia (LUZ) durante las dos primeras semanas de julio, con suficiente antelación a la Conferencia de modo que los resultados formaran parte de las exposiciones abiertas para la misma, los Talleres se orientaron a abordar los siguientes problemas:

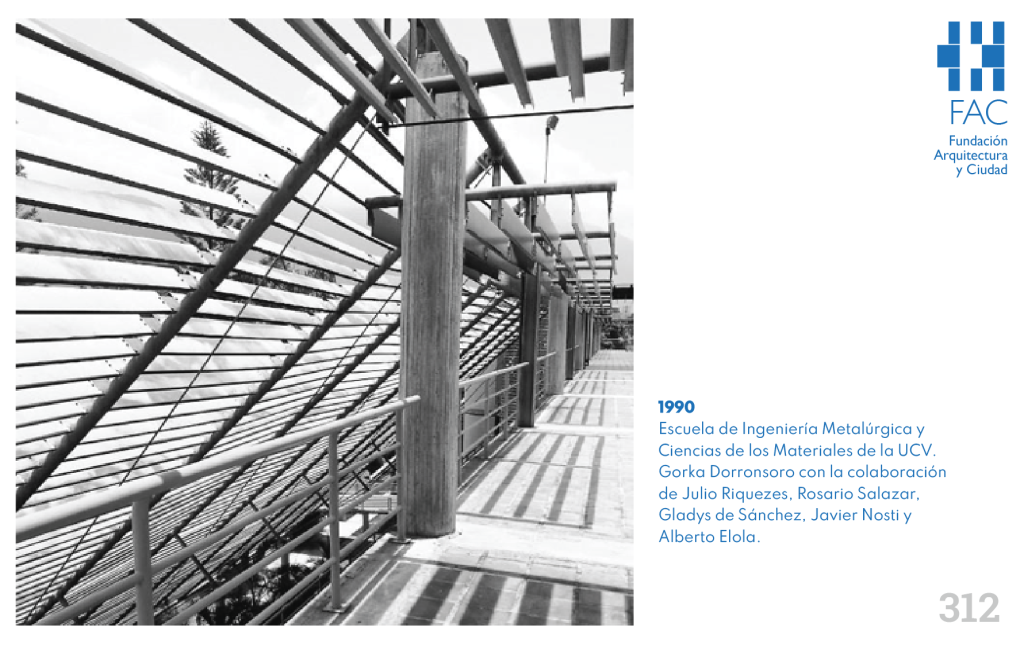

Inserción de una nueva edificación en la Ciudad Universitaria de Caracas, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villaueva durante los años 50.

Invitado especial: arquitecto Rogelio Salmona.

Restauración y cambio de uso de la quinta “Las Guaicas”, situada en la urbanización Campo Alegre, Caracas, diseñada por el arquitecto Manuel Mujica Millán a inicios de los años 30.

Invitado especial: arquitecto César Portela.

Restauración y cambio de uso de la “Casa del Obrero”, situada en la urbanización Propatria, Caracas, diseñada por el arquitecto Carlos Guinand Sandoz a inicios de los años 40.

Invitado especial: arquitecto Enrique Capablanca.

Reinterpretación de “El Silencio”, conjunto residencial diseñado en Caracas por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en 1941.

Invitado especial: arquitecto Jesús Tenreiro.

Rehabilitación y reciclaje de “Las Laras”, antigua sede de la empresa Caribbean Petroleum Corporation en Maracaibo, estado Zulia.

Invitado especial: arquitecto Fernando Rodríguez.

Desde antes de su inicio hasta su terminación la Conferencia fue cubierta por Arquitectura HOY que dedicó tres números (el 69 del 16/07/94, el 71 del 30/07/94 y el 72 a recoger artículos, reflexiones e información valiosa relacionados con los temas que se debatían además de promover la asistencia e inscripción. Dicho interés no fue gratuito. Juan Pedro Posani, Coordinador General de la publicación, quien había recibido el Premio Nacional de Arquitectura en 1993, fue nombrado en 1994 presidente y fundador del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), cargo que desempeñó hasta 1999.

De entre lo publicado en Arquitectura HOY vale la pena destacar los siguientes textos directa o indirectamente ligados con la temática del encuentro: “Cómo vivir en un monumento y no morir en el intento” de Juan Pedro Posani y La Ciudad Universitaria, una interpretación japonesa/I” de Alberto Sato (16/07/94), “Plan rector de la Ciudad Universitaria” (16/07/94), “La destrucción del patrimonio arquitectónico de la UCV” de Abner Colmenares (16/07/94), “El Consejo Académico Iberoamericano. Una respuesta universitaria a la integración latinoamericana” de Ciro Caraballo Perichi (30/07/94), “Fundamentos de rehabilitación, conservación y restauración y el patrimonio urbano de Caracas” de Melín Nava (30/07/94), “El patrimonio moderno en Venezuela, según los premios nacionales de arquitectura” (30/07/94), “Lo moderno entre su destrucción y su conservación” de Juan Pedro Posani (06/08/94) y “La conservación de la Arquitectura Moderna” (06/08/94) que recoge “El Acta de Caracas” o, en otras palabras, las conclusiones a las que se llegó tras realizarse el evento.

De “El Acta de Caracas”, redactada por el CAI, conviene destacar que se organizó con base en las cuatro consideraciones fundamentales provenientes directamente del temario que derivaron en sendas recomendaciones dirigidas a las universidades iberoamericanas.

Producto de la reunión realizada en Caracas en 1994 también fue la creación por parte del CAI del “Instituto Iberoamericano de Estudios del Patrimonio Edificado y la Ciudad” el cual contó con el respaldo de los 48 centros de estudios de nivel superior que para entonces lo integraban.

La VI Conferencia Internacional de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano, junto al Foro-Taller «La Ciudad Universitaria de Caracas como patrimonio cultural» celebrado en 1992 en el Museo de Bellas Artes por iniciativa del profesor Carlos Delgado Bruzual, sin lugar a dudas sirvió de preámbulo al trabajo que posteriormente derivó en la Declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial el año 2000, centenario del nacimiento de Villanueva. A ella le siguieron la VII que se realizaría en la Universidad de Camagüey, Cuba en 1995 sobre el tema “Turismo y patrimonio” y la VIII en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México en 1996 dedicada a “Renovación urbana y patrimonio edificado”.

Desde entonces la frecuencia anual empezó a mermar por los problemas económicos que afectaron toda la región. Como dato al respecto sólo señalar que le hubiera correspondido de nuevo a la UCV organizar la que en 2004 fuera la XII Conferencia dedicada al tema “Ciudad y Universidad. Educación y Patrimonio” que finalmente pudo realizarse en Córdoba, Argentina, donde al menos se pudo apreciar la exposición itinerante “Ciudad Universitaria de Caracas. Patrimonio Mundial” elaborada con motivo de ese importante acontecimiento.

El CAI pese a haber languidecido, mantuvo desde su creación en 1990 y durante más de dos décadas viva la llama, que como bien señaló Ciro Caraballo Perichi en el texto ya citado, permitió “reconocer y compartir problemas comunes de Latinoamérica en lo referente a la conservación de los bienes patrimoniales y su inserción en la dinámica urbana contemporánea (y) al mismo tiempo, descubrir el potencial de colaboración académica de las universidades regionales en tan actual temática”.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal. Colección Crono Arquitectura Venezuela

1, 3 y 4. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

2. Colección Crono Arquitectura Venezuela, https://steemit.com/venezuela/@helyorsini/magical-and-historical-places-where-i-lived-el-silencio-caracas y https://www.facebook.com/PDVSALaEstanciaOficial/photos/pdvsa-la-estancia-maracaiboel-edificio-las-laras-fue-construido-entre-los-a%C3%B1os-1/305808792875573/

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

A principios de junio de 1998, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) a través de la empresa universitaria Texne Consultores de Arquitectura S.A. de la Escuela de Arquitectura de la FAU UCV, convocó a un concurso privado dirigido a jóvenes arquitectos o talleres de arquitectura emergentes con la finalidad de realizar el anteproyecto de un edificio para albergar sus nuevas instalaciones. Fueron invitados a participar Carlos Pou, Hugo D’Enjoy, Francisco Bielsa y la dupla de Roberto Puchetti y Max Rengifo, todos ellos egresados de esa casa de estudios. A finales de junio se dio el fallo resultando ganadora la propuesta presentada por Puchetti y Rengifo, graduados como profesionales en 1995, quienes contaron con la colaboración de los también arquitectos Miguel Acosta, Ainhoa Bilbao y Alfredo J. Caraballo.

Las bases establecían la necesidad de resolver un edificio que contenía dos fuertes elementos programáticos. Por un lado, debía preverse espacios para la producción, control y embalaje de las vacunas pertusis y toxoide diftérico, elaboradas por el INHRR y, por el otro, contemplar la presencia de una serie de áreas de apoyo entre las que se incluían biblioteca, museo, sala de usos múltiples, oficinas y aulas de clase.

El edificio, que adoptaría el nombre de Planta de Producción de Vacunas “Rafael Rangel” (PPVRR), estaría ubicado en un terreno situado al oeste del Hospital Clínico, al lado de la sede del INHRR, en el recinto de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC) sede de la Universidad Central de Venezuela.

Tomada la decisión de llevar adelante la contratación del trabajo se daba inicio a lo que finalmente sería la puesta en escena en el mejor recinto posible de poco menos que un sueño: tener el privilegio y afrontar el compromiso de proyectar y construir un edificio en la que es considerada la obra magna del maestro Carlos Raúl Villanueva. Se trataba, además, de la segunda ocasión en la que se convocaba un concurso para llevar adelante una obra de importancia en el campus de la CUC: el anterior, de 1986, fue el llamado a nivel nacional hecho para presentar ideas proyectuales para la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ganado por Enrique Larrañaga y Guillermo Frontado.

Una vez emitido el fallo del concurso, el viernes 9 de octubre de 1998 la propuesta ganadora fue publicada ocupando la totalidad del número 269 del semanario Arquitectura HOY donde sus autores, llevados aún por la frescura del desenlace que los favoreció y la juventud con que contaban, hacen una descripción más auténtica de la que posteriormente ha aparecido en las diferentes publicaciones que han registrado la obra culminada. Allí se habla de “la caja máquina” como el cuerpo hermético, mudo y de baja altura destinado a la elaboración de vacunas y a las actividades más privadas; también de “la torre lámpara” (o “caja torre”) como el volumen contrapuesto al anterior (elevado, transparente, abierto hacia patios y jardines que a su vez muestra todos sus componentes), donde se colocarían las funciones que tienen más que ver con el público, siendo el que asumiría el papel representativo “erigiéndose como torre símbolo, como lugar de intercambio”.

Para resolver la articulación y la conexión entre la “caja máquina” y la “caja torre”, y con la finalidad de manifestar su proximidad a la obra de Villanueva, Puchetti y Rengifo exponen su identificación plena con la idea de “pasillo cubierto”, entendido como “uno de los elementos clave dentro del pensamiento arquitectónico que rige a la Ciudad Universitaria”, noción que es reinterpretada y reformulada dentro del proyecto “tanto de su papel como elemento arquitectónico como de las características de sus lenguajes”. El replanteamiento consiste, en primer lugar, en llevar a cabo “una abstracción de la condición estructural/escultural que poseen estos elementos en la Ciudad Universitaria para proponer un modelo más silencioso, menos heroico, en el que lo importante ya no es tanto el valor plástico-formal que el elemento posee, sino su papel como límite/umbral. Actúa como límite al definir por un lado la relación interior-exterior siendo esta pieza la que termina de configurar el vacío entre los edificios”. El tema del pasillo cobra diferentes significados de acuerdo a la manera se utilice para definir los dos tipos de conexiones que articulan la edificación: “una a ras de suelo completamente abierta a la topografía y al jardín; otra por encima, elevada, definida por las pieles y la mirada que domina el paisaje”. En resumen, “el pasillo cubierto” más que como un elemento separado del edificio “se asume como una continuidad, que se enrosca, se extiende, y se articula con las cajas para configurar el tránsito”.

Otro elemento que rinde tributo a Villanueva es “la piel” que envuelve la “caja torre” y delimita tanto el espacio articulador como el acceso, donde “el intenso y variado uso que se hace del bloque calado como celosía en la Ciudad Universitaria nos brindó la oportunidad de hacer una reflexión sobre las características y posibilidades del tema del filtro en términos de su condición material y de la definición de límites”.

La permanente dicotomía entre los dos cuerpos que conforman la obra permite también confrontar dos estéticas: la brutalista asociada al peso que aporta el uso del concreto y otra relacionada con un “lenguaje metálico, de planos de aluminio” propio de la piel que envuelve, aligera y se independiza a la hora de proteger la torre o aparecer en los espacios intersticiales.

En las descripciones hechas por los proyectistas, salvo alguna consideración con relación a la altura del cuerpo bajo, es poco lo que se habla del edificio vecino: la sede del Instituto Nacional de Higiene, curioso caso de una obra que, ubicada a las espaldas del Hospital Clínico y dedicado a un uso acorde con éste, cumple con todos los cánones propios de la primera etapa de construcción de la CUC. Proyectado por Carlos Raúl Villanueva entre 1944 y 1945 y terminado de construir en 1951, este edificio tiene una historia peculiar que ha hecho que en algún momento se dude de su autoría por parte del Maestro. Lo cierto es que se trata de una edificación diferente a todos los demás que integran la CUC lo cual, sumado a su localización, lo ha sumido en una especie de anonimato pudiendo haber sido ello lo que llevó a los proyectistas a pensar la PPVRR como un ente autónomo que basó su concepción y morfología sólo en las variables del lote donde se implantó y las programáticas, apuntando como fundamental referencia al lenguaje de Villanueva que eclosiona a inicios de los años 50 vinculado a su preocupación por la correcta adaptación al clima.

Dicho lo anterior, tal vez convenga recordar que el Instituto Nacional de Higiene, fue creado por Decreto del Ejecutivo Nacional en fecha 17 de octubre de 1938 por el Presidente General Eleazar López Contreras, tomando posteriormente por Decreto del 29 de marzo de 1977 el nombre de “Rafael Rangel”. Desde su creación fue adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (actual Ministerio del Poder Popular para la Salud), lo cual, al igual que el Hospital Clínico marca la presencia de un ente gubernamental en el recinto universitario y sus correspondientes conflictos con su autonomía. Inicialmente el HNHRR estuvo ubicado en una casa situada en la Parroquia San Juan, de Cruz de la Vega a Palo Grande, hasta ocupar su sede definitiva en el campus de la UCV en 1951.

De acuerdo a la información obtenida en su portal web, el INHRR tiene por misión “la Prevención y Vigilancia Sanitaria a través de programas de: Control Sanitario de Productos de Uso y Consumo Humano. Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica en Bacteriología, Virología y Micología. (…) En este sentido, … orienta sus políticas consolidando la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, garantizando en todo el país, de manera gratuita, el diagnóstico oportuno de enfermedades transmisibles”.

En todo caso lo importante es que el encargo y construcción tanto del edificio sede del Instituto como de la Planta estuvieron a cargo de entidades vinculadas al gobierno de turno en las que poca injerencia tuvieron el Instituto Ciudad Universitaria en su momento, o las autoridades académicas en los años 90. Quizás aquí se encuentra parte de la clave de que, a pesar de la demora que se produjo hasta su total finalización, la PPVRR haya sido un proyecto que el gobierno consideró prioritario inyectándole el dinero necesario en momentos en que el país dispuso de abundancia de recursos por el aumento de los precios del petróleo, cosa que no ha ocurrido con varios edificios proyectados por Villanueva como parte del plan maestro y la misma sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ya mencionada.

Será en 2001 cuando se inicien las obras y en 2006 cuando la PPVRR sería inaugurada depositando en ella y en los fines para los que estaba destinada enormes expectativas orientadas en eso que se ha dado en llamar “la autonomía nacional en el abastecimiento y disponibilidad de vitales rubros para la salud”. Ejecutada bajo criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la PPVRR se previó, según información oficial del momento, “la fabricación de vacunas simples o cualquier otro producto biológico técnicamente compatible, con una capacidad instalada de producción anual de 120.000.000 de dosis. En la misma se espera fabricar: Vacuna DPT mejorada, Vacuna dupla para adultos, Vacuna Tretravalente, Vacuna Pentavalente u otra vacuna combinada que cumpla con las especificaciones técnicas. También se realizarán los procesos finales (Formulación, inspección y etiquetado) de otros productos biológicos: Vacunas Antirrábicas, Sueros antiofídicos, entre otros”.

El edificio de 13 mil metros cuadrados de construcción conservó buena parte de los planteamientos que en 1998 le dieron origen y la constructora Jahn C.A. lo realizó respetando en buena medida el proyecto finalmente entregado.

Los importantes aspectos técnicos y de seguridad incorporados a la propuesta inicial, casi todos relacionados con el cuerpo en que se tenía prevista la fabricación de vacunas, pese a las dificultades funcionales que incorporaban, fueron manejados a favor de preservar el carácter prefigurado. Así, como se recoge en la nota elaborada por Iván González Viso para Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (2015) “para resolver el riguroso proceso de producción de vacunas, se utilizaron, en el perímetro de la edificación, vigas vierendeel apoyadas en columnas, logrando plantas libres de apoyos. A su vez, la altura de las vigas permitió ocupar los pisos técnicos con servicios e independizar las labores de mantenimiento de los equipos de los procesos de producción. Esta disposición en vertical de laboratorios y pisos técnicos (que tomó como referencia el Instituto Butantan, en la ciudad de San Pablo, Brasil) representó una propuesta inédita, y contó con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”

Por otro lado, el edificio administrativo, resuelto con fachadas de vidrio que permiten la ventilación cruzada, incorporó como elemento de protección las ya mencionadas celosías metálicas a objeto de tamizar la luz. El portal de acceso al conjunto está contenido en un volumen bajo que incluye el espacio relacionador vertical de ambos cuerpos con un jardín interno limitado a través de celosías y pérgolas.

En la nota elaborada por los proyectistas luego de la inauguración de la obra, publicada por diversos medios (la revista entre rayas y el portal Plataforma Arquitectura, por ejemplo), se subraya que “debido a que la postulación del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio Mundial de la Humanidad estaba en proceso, los arquitectos presentaron la propuesta del proyecto al Plan Rector de la Ciudad Universitaria y al Instituto de Patrimonio Cultural. El primero representado por el arquitecto Gorka Dorronsoro y el segundo presidido por el arquitecto Juan Pedro Posani. De este modo se garantizaba la conformidad de las nuevas edificaciones con los lineamientos de la postulación ante la UNESCO”.

La PPVRR fue seleccionada por Venezuela y obtuvo reconocimiento Especial en la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) 2010, Medellín, Colombia. También fue finalista en el concurso Obra del Año 2009 de la página web www.plataformaarquitectura.cl.

Sobre si la producción de vacunas inicialmente prevista por la Plante se está cumpliendo no tenemos mayor información, aunque intuimos la respuesta.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal 1, 3, 4, 5 izquierda y 6. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/750144/planta-de-produccion-de-vacunas-rafael-rangel-roberto-puchetti-y-max-rengifo?ad_medium=gallery

2. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad.

5 derecha. Colección Crono Arquitectura Venezuela.

PUNTO nº 59

La Ciudad Universitaria de Caracas

División de Extensión Cultural

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad Central de Venezuela

Octubre 1977

Cuando a finales de 1977 aparece el número 59 de la revista Punto dedicado plenamente a la Ciudad Universitaria de Caracas, podría decirse que el campus de la principal casa de estudios del país llevaba cerca veinte años de pleno funcionamiento si tomamos como punto de referencia la realización de la cuarta fase de su desarrollo, que Silvia Hernández de Lasala en En busca de lo sublime. Villanueva y la Ciudad Universitaria de Caracas (2006) denomina como “Cambio de rumbo radical”, marcada por la terminación de la Facultad de Humanidades (1953-1956); las torres de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo (1954-1956), Odontología (1955-1957) y Farmacia (1956-1960); el Gimnasio Cubierto, el Complejo de Piscinas, la Sala de Gimnasia Olímpica y la Dirección de Deportes (1958-1959); y el proyecto de la Zona Rental (1957-1958). Se trataba, por tanto, de un organismo vivo cuyos habitantes usaban y del cual abusaban sin importarles ni el valor arquitectónico que se les había legado ni la calidad espacial de los lugares que pisaban.

En tal sentido, ya la universidad había pasado por los años duros de la insurgencia armada en el país (1960-1969) de la que la UCV fue lugar estratégico y punto de referencia, y como consecuencia había sufrido dos allanamientos: el primero por parte de Raúl Leoni (1966) y el segundo por Rafael Caldera (1969) este último que conllevó a la suspensión de clases por dos años en momentos en que la institución vivía un proceso de renovación académica.

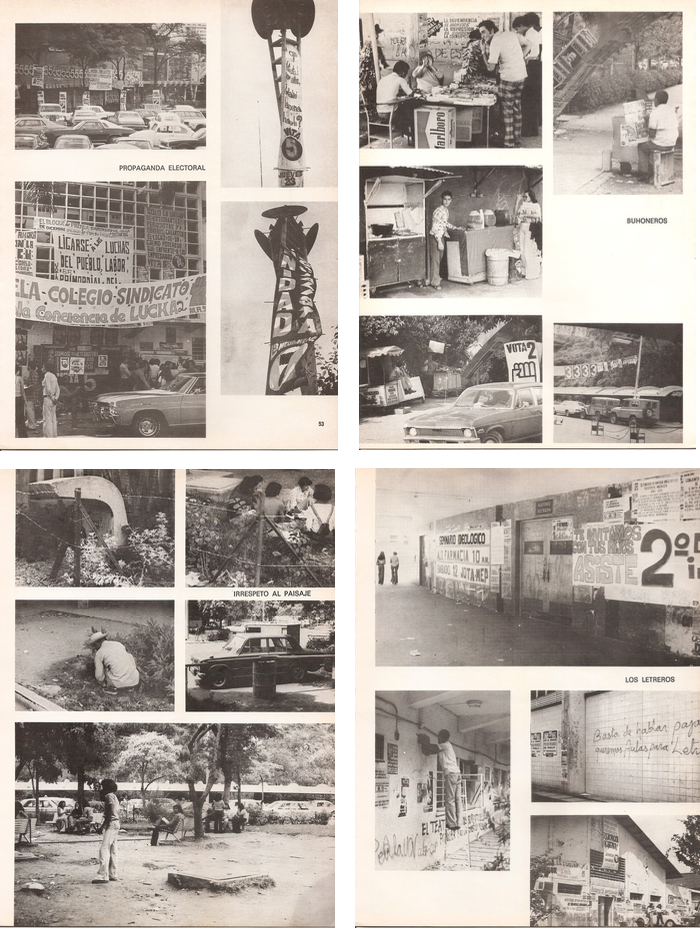

Durante aquel período donde la actividad política se había convertido en la protagonista central de la vida universitaria y se había apoderado de espacios como las residencias estudiantiles, el Gimnasio Cubierto y el Jardín Botánico, sería la realización de campañas para la elección de representantes estudiantiles una de las más contundentes manifestaciones de irrespeto de las instalaciones que Villanueva había proyectado y del conjunto de obras de arte que las acompañaban. También se sumaban a ello claras muestras asociadas a la falta de mantenimiento, el acomodo anárquico a las nuevas necesidades funcionales y espaciales que fueron apareciendo, los cambios de uso en las edificaciones existentes, y el descuido de los espacios abiertos. A ello se añadirían como detonantes de un acelerado deterioro, por un lado, el aumento exponencial de la matrícula, prevista por Villanueva para 7.500 estudiantes, que pasaría de 14.277 en 1960-1961 (límite aceptable para su buen funcionamiento) a 50.259 entre 1973-1974 lo cual impactará de forma notable la infraestructura y, por el otro, la apertura franca de la Ciudad Universitaria al tránsito automotor y la demanda de estacionamientos por un total aproximado de 10.751 vehículos (que sólo podía ser cubierto a duras penas para 4.872 de ellos) lo cual traerá graves consecuencias ambientales y alterará el fin inicial de un campus pensado fundamentalmente para el peatón.

Todo lo anteriormente descrito se vio acompañado por una alarmante falta de planificación que se tradujo en la conversión de edificaciones provisionales en permanentes y la aparición de todo tipo de construcciones y ocupaciones de mala calidad que produjeron un impacto de importantes proporciones.

Es así que, ante tal panorama, el Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en sesión del 14 de julio de 1975, al acusar el deterioro ambiental y funcional de la Ciudad Universitaria hace el siguiente pronunciamiento: “La Ciudad Universitaria, obra del Arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ha pasado a ser un conjunto urbano importante del patrimonio nacional en el campo de la arquitectura y de las artes plásticas y por lo tanto debe ser salvaguardado. Consideramos que en la actualidad se han sobrepasado los límites adecuados para el uso de sus espacios comunes, así como también de sus servicios de infraestructuras con los efectos negativos que vive diariamente la Comunidad Universitaria”.

El decano Américo Faillace, en actitud proactiva, ofrece al Consejo Universitario la colaboración de la FAU para el establecimiento de planes de desarrollo físico racionales de la UCV a través de un análisis de la situación (así “como también para el estudio del edificio de Transbordo”) y elaboración de las recomendaciones necesarias, trabajo que se le encomienda al Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE) cuyo resultado es recogido en un extenso, oportuno e invaluable ensayo elaborado por el arquitecto, profesor e investigador Leszek Zawisza titulado “La Ciudad Universitaria de Caracas” que la revista Punto nº 59, penúltima de las dirigidas por Antonio Granados Valdés, recoge.

En su contenido, la revista muestra tres elementos importantes: un texto de presentación a cargo del decano Américo Faillace; el trabajo “La Ciudad Universitaria de Caracas” propiamente dicho a cargo de Zawisza y, como importante acompañante, Granados Valdés incorporó la “Guía de las obras de Arte de la Ciudad Universitaria de Caracas” de su autoría, que ya había sido publicada como libro en 1974.

“La Ciudad Universitaria de Caracas” contempla siete partes: 1) Antecedentes; 2) Primer Proyecto de C. R. Villanueva; 3) Segunda fase del proyecto; 4) Período 1957-1963; 5) Deterioro; 6) Conclusiones; y 7) Así nos dejó Villanueva la Ciudad Universitaria. Contó con el apoyo de un muy valioso material gráfico y fotográfico este último realizado en su gran mayoría por Paolo Gasparini todo lo cual ofrece una muy objetiva y estremecedora panorámica de lo que era la Ciudad Universitaria en aquel entonces.

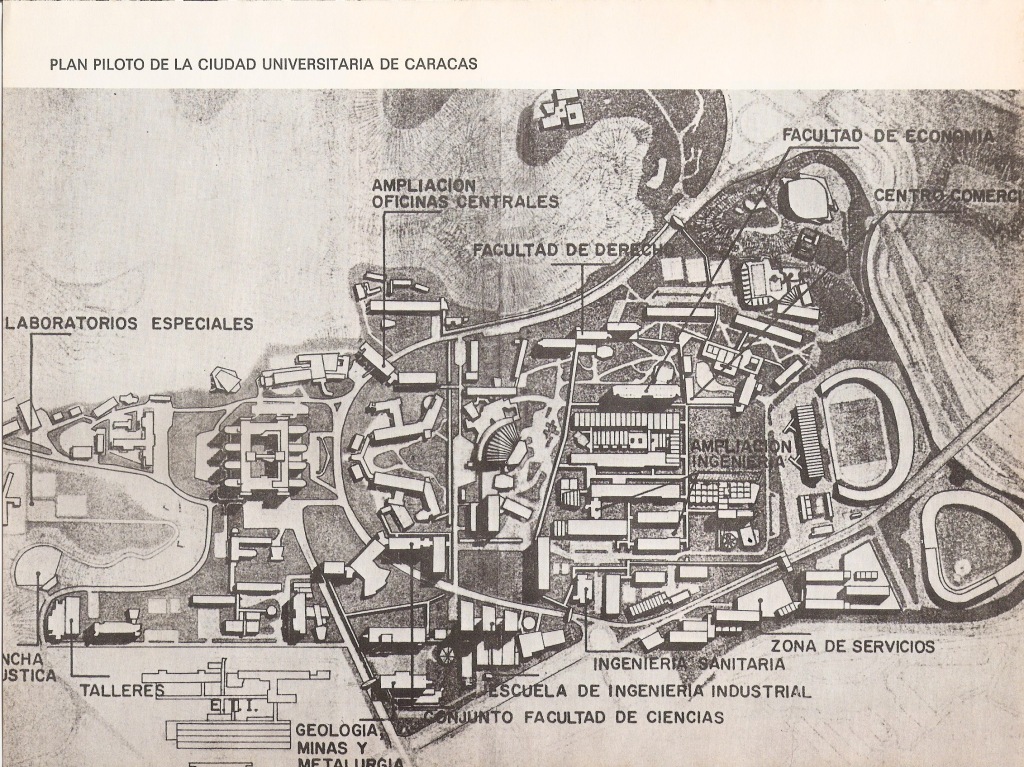

Como versado historiador de la arquitectura Zawisza lleva a cabo en las tres primeras partes del trabajo una aproximación rápida y a la vez precisa de todo en proceso de gestación y desarrollo del proyecto de la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC), donde ofrece datos relevantes sobre los antecedentes que se remontan a la elevación al rango de Universidad del Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima en 1721, hasta la selección de los terrenos de la hacienda Ibarra para desarrollar una institución acorde a los tiempos. También desglosa y analiza las fases del proyecto que Villanueva llevó adelante desde 1943, cuando Isaías Medina crea el Instituto Autónomo de la Ciudad Universitaria y se inicia con la construcción del Hospital Clínico, el cual contó con el apoyo político necesario que facilitó su continuidad y construcción paulatina por más de diez años en los que pueden registrarse importantes cambios en la visión que sobre el problema experimentará el Maestro.

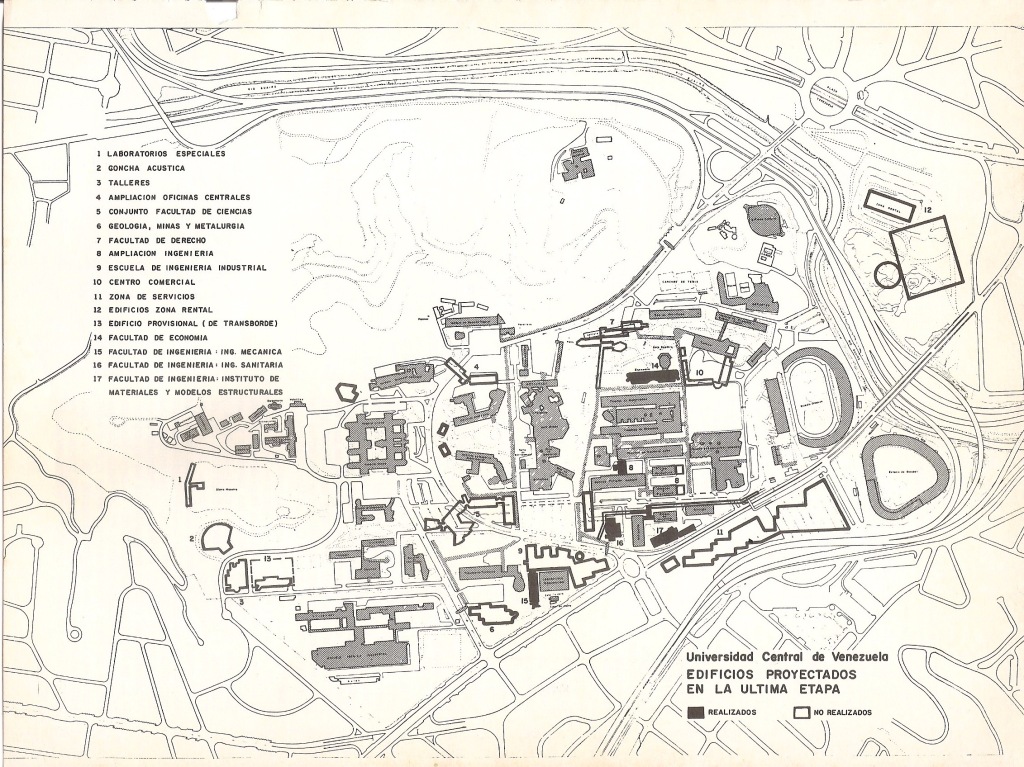

Si bien Villanueva aportó la mejor solución posible desde el punto de vista arquitectónico y organizativo, buscó minimizar al máximo el impacto del tránsito automotor en el campus, evitó hasta donde pudo la provisionalidad de ciertas construcciones e incluso fue capaz de adelantar propuestas para usos y dependencias que ya a finales de los años 50 se mostraban necesarias, no lo pudo prever todo, lo que obligaba a contar con un atinado manejo de las necesidades y una imprescindible planificación de parte de quienes fueron los encargados de velar por el funcionamiento adecuado de la universidad, tarea que no se cumplió y que afectó particularmente la suerte de las zonas rentales, bombona de oxígeno económico para la universidad prevista desde sus inicios como parte del plan general.

“Deterioro”, capítulo fundamental dentro del trabajo presentado por Zawisza, le permite mostrar de forma cruda y patente: cambios mayores y menores en los edificios proyectados por Villanueva, falta de mantenimiento, irrespeto a las obras de arte, galpones, construcciones e instalaciones provisionales, buhoneros, letreros de toda índole, propaganda electoral, irrespeto al paisaje, basura, dictadura del automóvil y deterioro total del ambiente.

Las “Conclusiones” se inician dedicadas a tratar la presencia del automóvil en la CUC (“dictadura del automóvil”) y la complejidad de su tratamiento pese a “las varias veces intentada por Villanueva marginalización del sistema vial universitario respecto al sistema urbano, las calles de penetración y accesos en lugar de las vías de tránsito”, proponiendo ante el desbordamiento ocasionado por una demanda que sobrepasa en más del doble la oferta de sitios para estacionar: “a) control y cobro en todos los estacionamientos existentes; b) establecimiento de un sistema colectivo urbano de servicio a la Ciudad Universitaria; c) terminación del sistema peatonal techado existente”, apuntando a largo plazo a la eliminación de los estacionamientos existentes al interior del campus y a la creación de garajes periféricos estratégicamente ubicados.

También se dedica una reflexión particular a las zonas rentales, su necesaria actualización conceptual y puesta al servicio de la universidad a través de planes de desarrollo por etapas.

En definitiva, son 12 las recomendaciones que se hacen una vez expuesto el trabajo que pueden resumirse en: crear conciencia a nivel universitario, metropolitano y nacional que ponga en claro que los intereses de la UCV son los de la Nación; preservación celosa por parte de las autoridades del valor patrimonial de la CUC a través de sus órganos técnicos de apoyo; restitución a su estado original de edificaciones que han sido modificadas y eliminación de todas las construcciones improvisadas; actualización del Plan Piloto; cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el estudio de Vialidad y Estacionamientos realizado por la FAU y la Dirección de Planeamiento; liberación de las zonas rentales e incorporación a los planes de desarrollo tanto de la universidad como de la ciudad; realización de las edificaciones proyectadas por Villanueva y sus colaboradores que aún tengan validez con las modificaciones técnicas a que haya lugar; sustitución de las construcciones no conformes con el Plan Piloto General por canchas deportivas; reorganizar el servicio de Mantenimiento; colaboración de las organizaciones estudiantiles en cuanto a mantenimiento de áreas verdes y cuidado por preservar el buen estado de los edificios con prohibición de letreros en las paredes y creación de lugares y criterios que impliquen cero deterioro de la infraestructura; realizar el estudio paisajístico que permita orientar la restitución de áreas verdes y reforestar áreas libres; sustituir la anarquía presente tanto al interior de las facultades como en áreas exteriores por la aparición de intervenciones no conformes; y, para cerrar, se exige a las Autoridades «emitir criterios de política de crecimiento universitario, dada la superpoblación que afecta a la UCV” una de las pocas recomendaciones que la ayuda del tiempo y la severa crisis han permitido que se cumpla.

Como atinado epílogo y objetivo hacia el cual apuntar tanto “Así nos dejó Villanueva la Ciudad Universitaria” como la “Guía de obras de arte de la Ciudad Universitaria de Caracas” permiten recuperar el sabor de lo que las edificaciones, espacios y piezas artísticas fueron en su momento y con ello la esperanza de recobrar en buena medida esa época estelar.

“La Ciudad Universitaria de Caracas” constituyó la primera voz de alerta sobre el deterioro y falta de conservación de la Ciudad Universitaria, iniciándose desde entonces una progresiva toma de conciencia que condujo a una lenta recuperación, a la elaboración en 1994 de un nuevo Plan Rector (actualización del Plan Piloto de Villanueva) y a la formulación del trabajo realizado entre 1997 y 1999 que llevó a su “Declaración como Bien Patrimonial de la Humanidad” por parte de la UNESCO en el año 2000 el cual, a su vez, dio pie a la creación del Consejo de Preservación y Desarrollo (COPRED).

Las aún vigentes recomendaciones de “La Ciudad Universitaria de Caracas” son toda una lección en cuanto a establecer prioridades en momentos como los actuales en los que se llevan a cabo en la UCV mejoras cosméticas de parte del gobierno tras haber dejado que el campus alcance un estado de severo deterioro por la no aprobación de los recursos presupuestarios que hubieran permitido en buena medida que eso no sucediera.

La Universidad Central de Venezuela cumple el próximo 22 de diciembre 300 años de creada y las medidas de fondo expuestas hace ya 44 años siguen a la espera de implementarse en su totalidad. Esperemos que si ello se da lo sea teniendo como base su inalienable condición autonómica.

ACA

Procedencia de las imágenes

Todas. Revista PUNTO nº 59, octubre 1977