Archivos diarios: 8 de diciembre, 2019

Postal nº 190

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

ALGO MÁS SOBRE LA POSTAL nº 190

La historia del ferrocarril en Venezuela ha estado salpicada de eventos muy interesantes en los que se detectan conatos iniciales por lograr su incorporación como medio de transporte y carga que datan desde el propio período de la Independencia. El artículo “Ferrocarriles” a cargo de Nikita Harwich Vallenilla que aparece en la edición en línea del Diccionario de Historia de Venezuela (DHV) -1997-, además de dar cuenta de la abundante bibliografía directa y hemerografía consultada para desarrollarlo, señala como primer intento el emprendido en julio de 1824, por la Colombian Mines Association cuando comisiona a La Guaira al joven ingeniero inglés de nombre Robert Stephenson, “para estudiar la factibilidad de construir un tajamar y un muelle en ese puerto y la de unirlo con Caracas mediante un ferrocarril”. También se apunta que una vez evaluados los escollos naturales a sortearse para la realización del proyecto, los cuales “conllevarían un costo superior a las 160.000 libras esterlinas, Stephenson concluyó que la rentabilidad previsible no justificaba tal inversión”.

Desde entonces, Venezuela transita un período plagado de frustrados intentos por consolidar la primera línea férrea, afectados por la inestabilidad política que caracterizó la etapa post independentista. De entre los proyectos impulsados por las diferentes gobernantes que no llegaron a feliz término, donde siempre se vio involucrada la interconexión de La Guaira con Caracas y de ésta con el oeste del país (con particular cuidado en incorporar a Puerto Cabello, la segunda conexión marítima en importancia), cabe destacar como pionero el emprendido por la General Bolívar Mining Association, propietaria de las minas de cobre de Aroa (Edo. Yaracuy), quien contrató entre 1832 y 1834 a otro ingeniero inglés, John Hawkshaw, buscando estudiar “la factibilidad de establecer una línea de ferrocarril entre Aroa y Tucacas, a efectos de facilitar el transporte del mineral hasta su puerto de embarque; se tendieron unos primeros rieles entre 1835 y 1836, pero la paralización de los trabajos de explotación de las minas, después de 1836, puso fin a esta iniciativa”. En 1862 se reanudan los trabajos de construcción de esta vía férrea volviéndose a paralizar a los pocos meses, retomándose en 1872, cuando finalmente “la compañía inglesa de las minas de Aroa emprendió nuevamente los trabajos del ferrocarril Aroa-Tucacas, concluyendo la obra en 1877”, dándose con ello inicio formal a la “era del ferrocarril” en nuestro país durante primera administración de Antonio Guzmán Blanco conocida como el Septenio (1870-1877).

A partir de entonces se puede decir que, dadas las limitaciones que ofrecía el ser un país con una economía restringida a rubros fundamentalmente agrícolas, Venezuela tuvo, en lo que al tendido de una red de vías férreas se refiere, un desarrollo muy por debajo de otros países latinoamericanos buscando cubrir el desplazamiento de los productos que comercializaba y exportaba y también el incipiente desarrollo del turismo. La aparición del petróleo en los albores del siglo XX marca el momento en el que el ferrocarril comienza a perder paulatinamente interés a la sombra de la política de interconexión del territorio nacional a través de carreteras de parte de Juan Vicente Gómez, siendo finalmente relegado por el automóvil como medio de locomoción a la luz del desarrollo de la industria de los hidrocarburos y el abaratamiento de los combustibles. Valga como dato aportar que pese a las numerosas y atractivas concesiones que se hicieran entre 1881 y 1892, a partir de 1910 no se otorgaron más contratos y sólo se completaron algunos ramales y tramos menores en las líneas ya existentes.

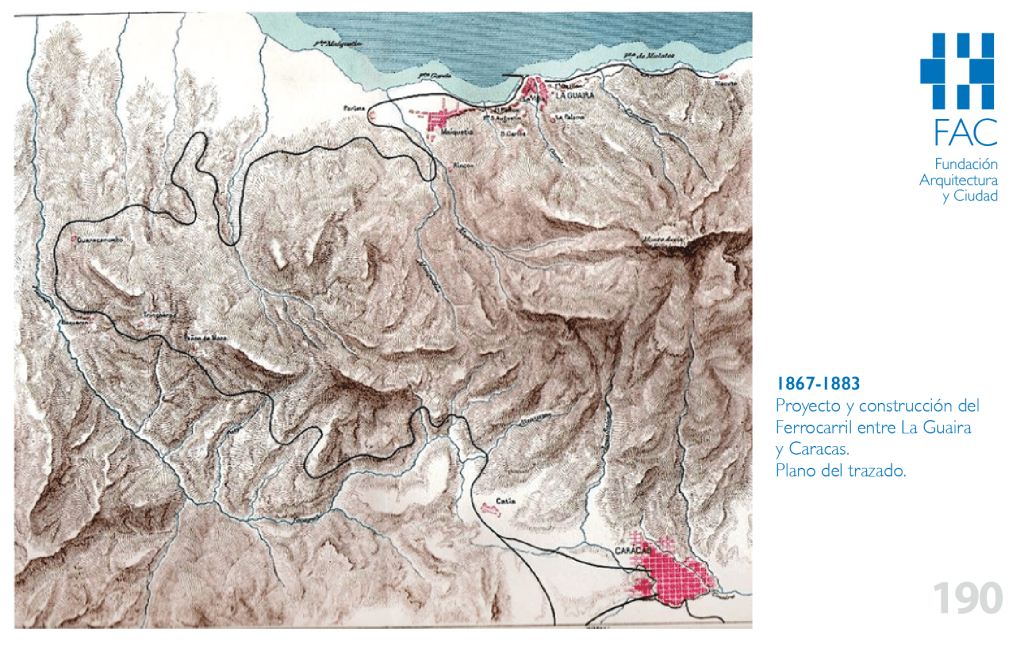

En lo que concierne al ferrocarril La Guaira-Caracas cabe señalar que su proyecto y construcción se convirtieron desde un comienzo en una deuda arrastrada que debía saldarse desde los primeros intentos en 1867 por levantar planos y cotas. Además se constituiría en punta de lanza de la realización de diferentes proyectos en el país y punto de honor para la autocracia guzmancista.

Pese a la proximidad entre las dos poblaciones, las dificultades técnicas relacionadas con la agreste topografía que caracteriza en tramo, siempre lo convirtieron en un reto que llevaba asociado un elevado costo de realización. El pormenorizado relato que ofrece Harwich Vallenilla, quien abarca un período de 10 años (1873-1883) en los que los ingenieros británicos, franceses y estadounidenses se disputaron la ruta y su financiamiento con la participación de capital venezolano, así lo evidencia. También en él se menciona las repercusiones políticas derivadas de la carestía del financiamiento de la obra que en 1877 “desataron una poderosa reacción en la prensa y en el Congreso; de hecho, el movimiento antiguzmancista que cobró auge durante el gobierno del general Francisco Linares Alcántara utilizó el contrato ferrocarrilero como un pretexto para atacar a Guzmán, llegando hasta el extremo de condenar la obra en sí; como consecuencia, un decreto del 26 de junio de 1877, derogó el contrato en todas sus partes y suspendió la ejecución de los trabajos que se habían iniciado.”

El regreso de Guzmán al poder en 1879 para transitar el Quinquenio, dio el definitivo impulso a la conclusión del proyecto y de la obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los estudios ya realizados. William Anderson Pile, antiguo ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Venezuela, “con base en su contrato, firmado el 22 de octubre de 1880 y ratificado por el Congreso venezolano el 7 de abril de 1881, logró completar, en Inglaterra, la suscripción de capital necesario con la constitución en Londres, el 10 de marzo de 1882, de la The La Guaira and Caracas Railway Company Limited”, estipulándose dentro de los términos del documento la concesión de la operación del ferrocarril por 99 años y el compromiso del gobierno venezolano en no permitir la construcción de otra vía férrea entre la capital y su puerto. “Bajo la supervisión del ingeniero Jesús Muñoz Tébar, utilizando un promedio de 1.807 peones por día, la obra fue exitosamente concluida e inaugurada por el presidente Guzmán Blanco el 25 de julio de 1883, como parte de las celebraciones del centenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar”. El plano del trazado ilustra nuestra postal del día de hoy.

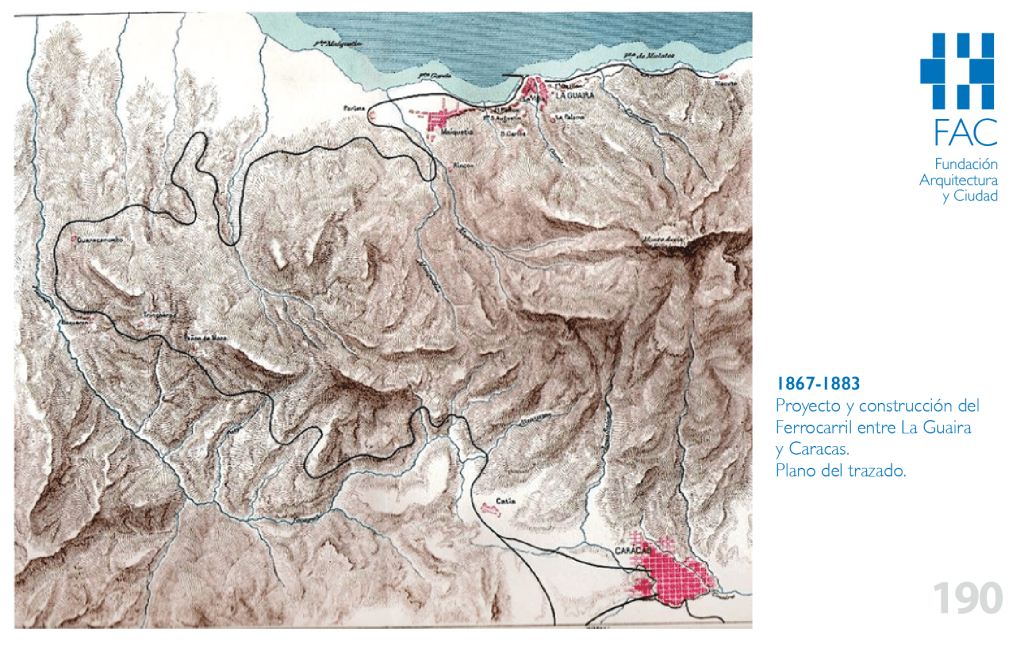

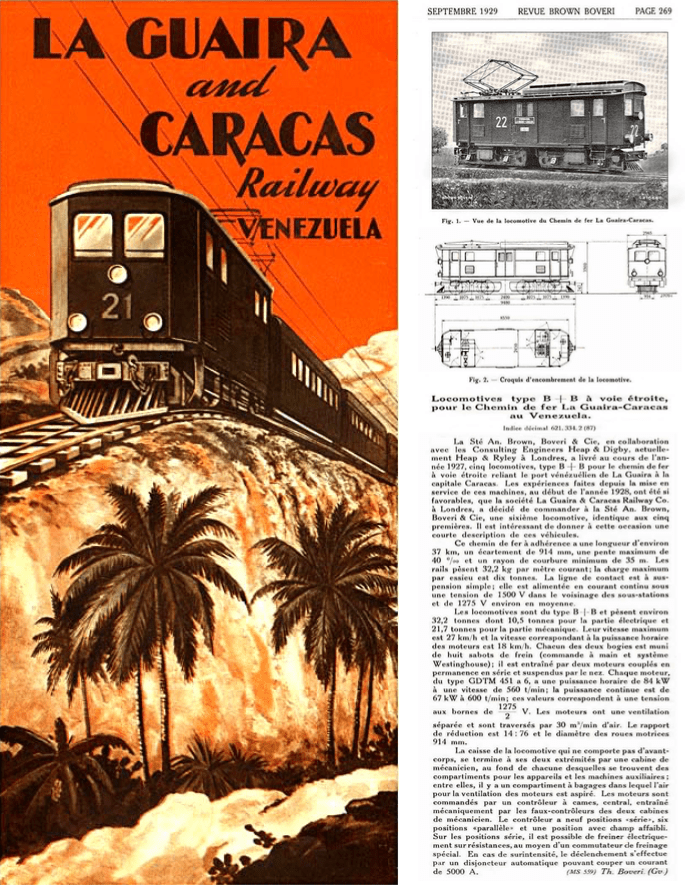

Del artículo firmado por Allen Morrison titulado “Ferrocarril La Guaira y Caracas” que se puede visitar en http://www.tramz.com/ve/lc/lcs.html, hemos sabido que “no usó cables, ni cremallera, ni piñón” y que “la anchura de los rieles era de 36 pulgadas = 914 mm” . También que la concesionaria hizo para el momento de iniciar operaciones “un pedido de seis locomotoras a la empresa inglesa Nasmyth, Wilson & Co. de Manchester, Inglaterra, más una serie de carros de carga y de pasajeros”, y que luego, “en 1888 (…) adquirió cuatro locomotoras de la compañía Beyer, Peacock de Manchester, Inglaterra… . Luego el ferrocarril adquirió seis locomotoras más a la firma Nasmyth, Wilson para un total de 18”.

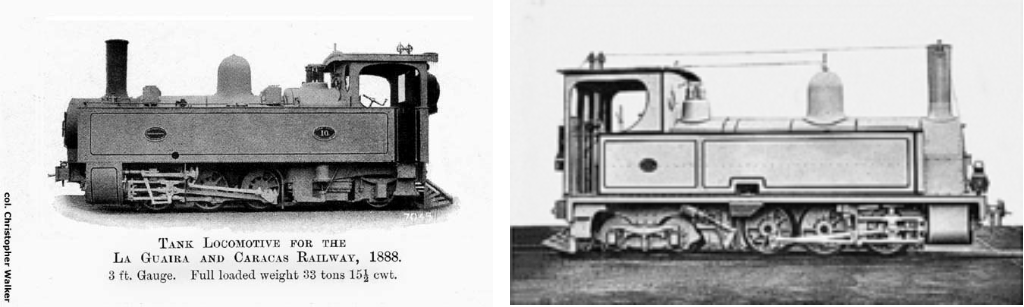

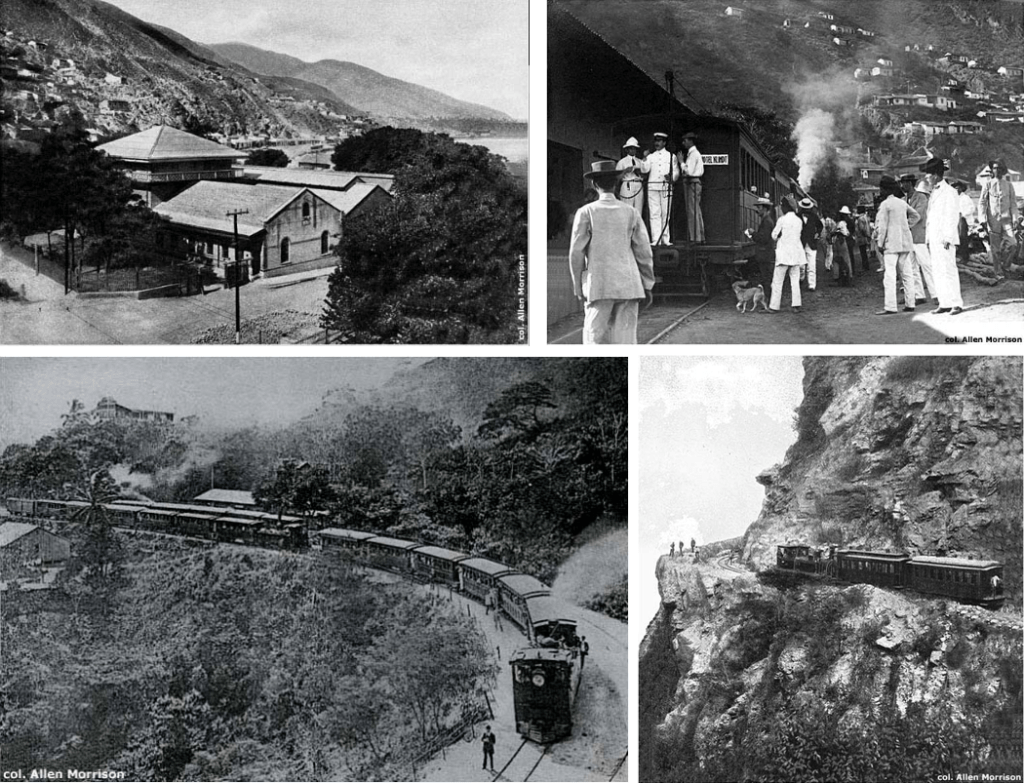

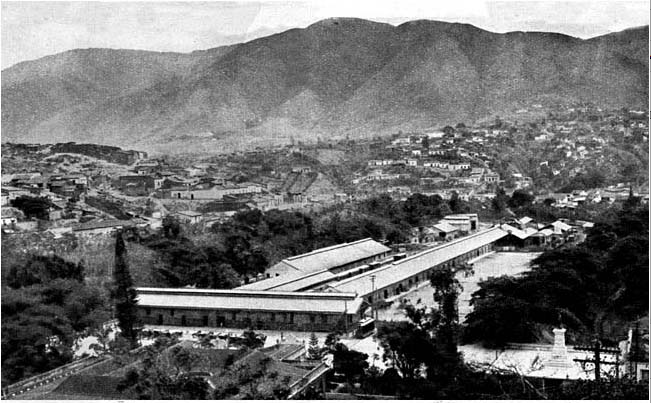

La estación de La Guaira, cercana al puerto, marcaba el punto de partida de los pasajeros que llegaban por vía marítima y eran transferidos al tren para Caracas. La segunda parada se encontraba en la población de Maiquetía. Más allá, “a diez millas de La Guaira, a una altitud de 1.533 pies (467 m), el ferrocarril llegaba a la estación Zig-Zag donde la línea formaba una gran curva en S. Las líneas paralelas permitían el paso de los trenes de subida y bajada. Luego vendría el famoso paso Boquerón a un altitud de 2.021 pies (616 m), doce millas (18 Km) de La Guaira. Desde este punto los pasajeros del tren podían ver hasta 65 millas (105 km) sobre el Mar Caribe”. Finalmente, la llegada a Caracas se daba en la estación Santa Inés ubicada en Caño Amarillo habiéndose salvado en el trayecto una distancia total de 23 millas (37 km) y un altura de 3.000 pies (914 metros) con gradientes de hasta 4%. Desde 1894 esta estación serviría de transferencia con el más largo ferrocarril desarrollado en nuestro país: el Gran Ferrocarril de Venezuela o ferrocarril alemán.

El servicio eléctrico en la línea comenzó a operar el 9 abril 1928 y fue oficialmente inaugurado el 1 de mayo convirtiéndose en uno de tres primeros ferrocarriles de montaña electrificados en Latinoamérica en esa década. De esta manera el tiempo de viaje de La Guaira a Caracas quedó reducido de dos horas a 75 minutos.

Tanto el ferrocarril La Guaira-Caracas como el resto de la red nacional tuvo que enfrentar a través del tiempo problemas relacionados con lo poco lucrativo del negocio asociados a los costos elevados por kilómetro de construcción de las vías y su posterior mantenimiento. Como dirá Harwich Vallenilla, “Guzmán Blanco pensó que el solo tendido de una vía férrea lograría poblar de riquezas toda la región hasta donde su influencia alcanzara, impulsaría el comercio así como el desarrollo industrial, agrícola o ganadero. En la práctica, sin embargo, las líneas férreas efectivamente construidas apenas alcanzaron a cubrir una distancia de 957 km. La diferencia de anchura de las vías no permitió, salvo algunos empalmes, su unificación en una sola red ferroviaria. El trazado de las líneas no obedeció a una política de integración del territorio, sino a un intento de vincular algunos de los principales centros de producción agrícola o minera al puerto de exportación más cercano. Aun así, la llegada del ferrocarril a las zonas rurales, sobre todo en las cafetaleras, no eliminó las otras formas tradicionales de transporte: las recuas de mulas y los vapores fluviales o lacustres. Por ello, la entrada en servicio del ferrocarril sólo resultó en un abaratamiento muy relativo de los fletes, situación que a menudo se tornaba crítica cuando las crecidas de los ríos por causa de las lluvias o los deslizamientos de terreno interrumpían el tráfico en las vías. Lejos de ser un impulso para el desarrollo, el ferrocarril sirvió para polarizar hacia sus extremos la población de las regiones que cruzaba, aún tratándose de centros urbanos de importancia. (…) Las limitaciones del desarrollo ferrocarrilero en Venezuela adquieren una renovada perspectiva cuando se considera que de los 49 contratos que fueron celebrados entre 1853 y 1910, sólo 10 fueron cabalmente realizados y 2 más lo fueron parcialmente. (…) Guzmán Blanco, como lo señala Eduardo Arcila Farías, ‘…parecía convencer a los inversionistas sobre las enormes posibilidades de las desoladas o selváticas regiones comprendidas en las ambiciosas concesiones, pero al final la realidad pareció mucho más convincente que los sueños de un progreso tan violento que, por obra de magia, hacía aparecer opulentas ciudades donde antes reinaba la pobreza y la soledad… ‘ «.

A partir de 1931 el ferrocarril de La Guaira a Caracas, dejó definitivamente de pagarle dividendos a sus accionistas; en 1937, se expropia el Ferrocarril Central de Venezuela (Caracas-Santa Lucía) y en 1943, el Gran Ferrocarril de Venezuela (Caracas-Valencia), cuyos accionistas fueron indemnizados, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con un monto de U.S. $ 2.100.000, tal y como apunta Harwich Vallenilla.

Desde entonces el retomar el proyecto ferroviario nacional ha sido una permanente asignatura pendiente que no ha logrado cristalizar en planes consistentes. Así, en 1946, por iniciativa de los ministerios de Fomento, Obras Públicas, Defensa y Comunicaciones, fue creado por decreto el Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado (IAAFE) encargado de la reorganización y rehabilitación de las vías férreas adquiridas por la Nación; en 1960 se crea la Comisión Económica Ferroviaria Nacional; en 1974, vuelto a analizar el problema, la Comisión para el Estudio del Plan Ferroviario Nacional, integrada por representantes del Ministerio de Obras Públicas, de Cordiplan y del IAAFE, elaboró un informe sobre la factibilidad de desarrollar el 30% de los 4.000 kms de vías férreas que abarcarían todo el país para 1991, de los cuales sólo llegó a concretarse la construcción e inauguración, en 1982, del tramo de 77 km entre Acarigua y Barquisimeto, prolongando la línea de ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello a 250 Km llegando a ser ésta la línea comercial más extensa existente en el país, hoy totalmente subutilizada. Todos los planes, proyectos y obras posteriores incluidas dentro del Sistema Ferroviario Nacional de 1999 (transformado en 2006 en «Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario»), salvo contadas excepciones como la línea Caracas-Cúa, padecen de las mismas debilidades.

Por su parte, el Ferrocarril La Guaira y Caracas, realizó en 1951 su ultimo viaje. La empresa que lo operaba había sido nacionalizada en los años ’40 y adquirida por el Estado en 1950. En 1951 los tendidos eléctricos que lo alimentaban quedaron severamente dañados por azotes del clima y el gobierno, que ya tenía como prioridad invertir en la construcción de la Autopista Caracas – La Guaira, no realizó gasto alguno en reparaciones. Con el tiempo el tendido de la ruta quedó sepultado bajo monte y tierra y es casi imposible de rastrear y todos los vagones han desaparecido con la excepción de una locomotora a vapor Beyer, Peacock que fue descubierta en los años setenta conservada en el Museo Guillermo José Schael, Fundación Museo del Transporte en Caracas.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal. http://guiaccs.com/zona-10/

1, 2, 3, 4 y 6 izquierda. http://www.tramz.com/ve/lc/lcs.html

5. https://mariafsigillo.blogspot.com/2011/05/el-ferrocarril-estacion-cano-amarillo.html

6 derecha. bbc_mitteilungen_1929_e_09.pdf

LECTURAS NAVIDEÑAS

¿Es la modernidad habitable?

Irene Conca

20 de octubre 2019

Tomado de El País Semanal

La vanguardia de inicios del siglo XX fue domesticada tras la II Guerra Mundial. Versionando la rigidez original, las viviendas de autor fueron haciéndose más acogedoras para convertirse, más que en un sueño, en un lugar cómodo y habitable.

La última casa de Mies van der Rohe, la que construyó en Weston, Connecticut, entre 1955 y 1961 para Morris Greenwald —el hermano de su mejor cliente—, costó 25.000 dólares. No hace mucho, tras una ampliación a cargo de Peter Gluck, se puso a la venta por seis millones y medio. Algo parecido sucedió con la vivienda más famosa de la modernidad, Farnsworth, que el mismo Mies concluyó cuatro años antes, en 1951, 90 kilómetros al sur de Chicago. La pelea entre la dueña de esa casa, Edith Farnsworth, y el arquitecto de Aquisgrán forma parte de la historia de la arquitectura. La nefróloga lo demandó por un rosario de desgracias: la falta de previsión ante las inundaciones —pese a estar al lado del río Fox—, la inutilidad de los porches —en una zona infestada de mosquitos—, la escasa intimidad tras las grandes cristaleras e incluso el desfile de curiosos que llegaban hasta ella. Farnsworth perdió el juicio. Se enemistó con Van der Rohe, con el que había mantenido una relación íntima, y casi pierde la salud. Eso sí, dio nombre a una de las viviendas más famosas del mundo y acabó vendiéndola por mucho más de lo que le había costado. Con esa fortuna, se jubiló y se instaló en Italia. Por eso, además de esa leyenda salpicada de chismorreo, esta historia ha perpetuado una duda: ¿eran los iconos modernos realmente habitables?

Dominic Bradbury, autor del volumen Atlas of Mid-Century Modern Houses (Phaidon), sostiene que las casas que ayudaron a definir la manera en que vivimos hoy no fueron las primeras modernas, sino las de las décadas de los cincuenta y los sesenta. Y es cierto que para entonces —y salvo en las versiones más puristas, como la Farnsworth— la arquitectura ya había digerido la vanguardia. Fue precisamente la expansión por el mundo de las ideas modernas lo que permitió, u obligó, a mezclarlas con diversos climas, variadas economías, otras tradiciones y distintos materiales. Fue así como la globalización del llamado estilo internacional —el de los grandes rascacielos— tuvo en las viviendas un efecto paradójico: a las más modélicas las adaptó al lugar. En el Mediterráneo, la modernidad se asoció a la tradición de la casa-patio; en la India, a las sombras generadas por los brise-soleils; en México, a las celosías y la construcción artesanal; en Brasil se tropicalizó potenciando las curvas; en Escandinavia se revistió de la madera de abedul de sus bosques, y en Norteamérica se abrió al paisaje difuminando las fronteras entre interior y exterior. Eso era lo que buscaba Mies van der Rohe en Illinois: acercar el paisaje. Para entonces, en los años cincuenta, la industria había entendido que debía aliarse al filón de la construcción. Tras la guerra, mucha gente volvía a tener motivos para la esperanza y, por tanto, capacidad para arriesgar apoyando ideas nuevas.

Así, la clave de la domesticación de la modernidad habría que buscarla tanto en su digestión como en su expansión. Fue la generalización de sus principios básicos —la falta de ornamentos, la planta libre o la cubierta plana— lo que fomentó su interpretación. Versionando la rigidez original, las viviendas modernas fueron haciéndose más acogedoras sin dejar de ser funcionales. También más sensuales y energéticamente conscientes. Los porches, las celosías, las pérgolas y la convivencia con la vegetación son recursos para el confort térmico. Aunque la relación entre modernidad y sostenibilidad tenga todavía mucho que mejorar, fue en los grandes rascacielos —y no en las viviendas— donde la arquitectura moderna suspendió la asignatura energética.

La modernidad arquitectónica arrancó a finales del siglo XIX con el progresivo despojamiento ornamental de los edificios. En general, se simplificó la construcción, se perdió el miedo al vacío y se observó que un adorno aislado resultaba más visible. En 1914, Le Corbusier ideó una sucesión de plantas libres apiladas, que bautizó como Casa Domino (de domus —casa en latín— e innovación). Una década después, fueron el propio Le Corbusier y su primo, el discreto Pierre Jeanneret, quienes firmaron las instrucciones de uso de la modernidad con su manifiesto Cinco puntos para una nueva arquitectura. Corría 1926 cuando establecieron que, además de la planta libre, las casas de vanguardia tendrían jardines en la azotea —para devolver el terreno robado al suelo—. También decidieron que estarían elevadas, sobre pilotis, para dejar espacio en el que circularan, y aparcaran, los coches. Por último, como las fachadas no serían estructurales, las ventanas podrían ser corridas, anchas de lado a lado, para comunicar el interior y el exterior. En esas ideas se apoyó la modernidad arquitectónica.

Lo que abonó el terreno para su construcción fue la posguerra. O la II Guerra Mundial. La destrucción es siempre un drama y una oportunidad. Los bombardeos forzaron a repensar las ciudades. Pero también ofrecieron la ocasión para degenerarlas. Era necesario construir rápido y barato. La guerra había diezmado el número de obreros cualificados y la destrucción generalizada hacía urgente la reconstrucción. Con esas prisas apareció la idea más drástica de la modernidad: la arquitectura-parche, construcciones no pensadas para durar. No se trataba solo de dar cobijo a quienes habían perdido su casa; se trataba, lo hemos visto después, de hacer negocio con esa necesidad. Ese proceder instaura otra manera de relacionarse con la arquitectura, más experimental —en el mejor de los casos—, pero también mucho más mercantilista.

Con los tiempos de consumo reducidos, la arquitectura cambia, se torna menos sólida, deja de lado la identidad. Se convierte en un bien perecedero: una oportunidad de negocio por encima de un servicio púbico. En ese marco estamos. Y tal vez por eso mantenemos el mismo anhelo que hizo que las viviendas modernas —de los años cincuenta y sesenta— se convirtieran en el sueño de muchas personas. Aquellas casas aunaban el deseo de vivir cerca de la naturaleza con las comodidades que ofrecían los electrodomésticos. Con la progresiva tecnificación de la vivienda —de aspiradores a lavaplatos— se empezó a hablar del reparto de las tareas domésticas. Con todo, la clave para domesticar la modernidad tuvo, más allá de un contexto económico y un escenario global, un nombre definitivo: el confort, aquello que convierte una casa en un hogar.

¿Qué es el confort? Lo que nos permite vivir con comodidad. Algo que los buenos arquitectos saben calcular con matemáticas, experiencia e ideas. Existe un confort lumínico —un mínimo y un máximo de luz—, un confort espacial —una cuestión de metros cuadrados—, un confort térmico y un castigado confort acústico —siempre el más descuidado porque no se ve y, por tanto, suele ser el elegido para ahorrar parte del presupuesto—. Lograr el confort requiere soluciones técnicas e ideas arquitectónicas: como hundir el salón 50 centímetros para separarlo del resto de la casa sin interrumpir visualmente el espacio, como enmarcar las mejores vistas con una ventana o como evitar el sol de la tarde —en los climas cálidos— o buscarlo en los países más fríos.

El arquitecto de la Casa Kaufmann en Palm Springs (1947), Richard Neutra, busco intimidad en las vistas al desierto y protegió las fachadas de vidrio con vigas de celosía. Neutra se había dado a conocer tras firmar en 1927, a las afueras de Los Ángeles, la casa para Philip Lowell, un naturista que creía en el poder curativo de los espacios. Cuando los millonarios dueños de unos grandes almacenes en Pittsburgh conocieron esa casa, contrataron a Neutra. Y sumaron otro icono a la extraordinaria Casa de la Cascada, que el arquitecto del Guggenheim Frank Lloyd Wright les había construido sobre un riachuelo.

En California, John Dinwiddie se había formado con Eero Saarinen y creía en los espacios abiertos. Sin embargo, para darles proporción, dividió los usos del salón de la Casa Berkeley (1951) con un cambio de altura y un muro bajo para no interrumpir el espacio.

Al otro lado del Atlántico, en Vicenza, la casa Lo Scarabeo sotto la Foglia —el escarabajo bajo la hoja—, levantada en 1969, revela un rotundo cuestionamiento de la modernidad y, a la vez, las bases sobre las que se construiría la nueva vanguardia. El diseño lo publicó Gio Ponti, su autor, en la revista Domus que él mismo había fundado. Anunció que estaba dispuesto a ceder los derechos gratuitamente a quien se atreviera a construirla. Y el coleccionista Giobatta Meneguzzo se atrevió. Debió pensar que las obras de Lucio Fontana, Mimmo Rotella o Julio Le Parc que tenía encontrarían refugio en un lugar tan singular. Ponti cumplió con su palabra, pero apenas visitó la obra. La arquitecta Nanda Vigo realizó un interiorismo en el que la polivalencia de los escalones-grada-aparador y la osadía de los peldaños peludos abren las puertas a una arquitectura pop.

Tras el ejemplo de Alvar Aalto en Finlandia, el gran maestro moderno español José Antonio Coderch demostró con la Casa Ugalde (1952) que si la modernidad respondía a la topografía, rompía su orden cartesiano, incorporaba rincones para ganar privacidad y se arropaba con la vegetación, se domesticaba. El gran legado de Coderch es que lo rectilíneo no puede ser un corsé. Una casa debe tener rincones.

Cinco años antes, Coderch demostró con la Casa Ugalde que, si la modernidad respondía a la topografía y se arropaba con vegetación, se domesticaba.Lluís Casals

La tradición mediterránea depurada está detrás de las mejores casas de Coderch. Otro catalán, Josep Lluís Sert, pasearía ese legado por el mundo. En 1957, tras 15 años como decano de la escuela de arquitectura de Harvard, Sert recibió un solar de la universidad y construyó una vivienda que decoró con los lienzos y esculturas de sus amigos Joan Miró y Alexander Calder. La casa es una reivindicación de la modernidad oculta en la tradición mediterránea, una casa-patio en la que la entrada de gran cantidad de luz no está reñida con la intimidad.

Pero más allá de romper la rigidez geométrica o de emplear celosías para mitigar el soleamiento, fue el ingeniero francés Jean Prouvé quien demostró cómo la propia industria podía llevar el confort a viviendas levantadas fundamentalmente con componentes prefabricados. Lo hizo con su casa al sur de Nancy y con la que ideó a su lado para su hija Françoise. Y lo consiguió combinando techos de madera con paneles de acero inoxidable rellenos de aislante. Los acabados redondeados que dulcificaron su arquitectura industrial son la parte más visible de la domesticación de la modernidad. Pero también la más innecesaria para hacer de las viviendas de vanguardia, más que un sueño, un lugar cómodo en el que vivir.

Dominic Bradbury

Atlas of Mid-Century Modern Houses

Editorial Phaidon

2019

ACA

ES NOTICIA

Kengo Kuma

Museo de Arte Moderno Odunpazari en Eskişehir (Turquía)

18 de octubre 2019

Tomado de arquitecturaviva.com

Ensambladas entre sí mediante listones de madera, un conjunto de cajas apiladas albergan el nuevo Museo de Arte Moderno Odunpazari en la ciudad turca de Eskişehir, conocida por su ambiente universitario. La parcela se sitúa en el límite entre un área de nuevo desarrollo y un núcleo tradicional formado por pequeñas casas en torno a calles serpenteantes. El proyecto busca reflejar la calidad de este paisaje urbano caracterizado por su pequeña escala, mediante la fragmentación del programa en piezas que se maclan entre sí para conformar los diferentes espacios. A nivel de calle, los volúmenes avanzan y retroceden en sintonía con los voladizos del tejido existente; mientras que hacia el centro, el conjunto crece para generar un nuevo hito cultural visible desde la distancia.

En el interior, un gran atrio con forma de prisma torsionado conecta entre sí los diferentes niveles y permite que la luz natural acceda desde el techo. Además de generar una imagen representativa, el uso de la madera hace referencia a la historia del lugar ya que Odunpazari en turco significa ‘mercado de leña’. La precisión de los detalles constructivos y la radicalidad de los encuentros contribuyen a enfatizar su carácter escultórico, por lo que el edificio se convierte en la primera pieza del museo.

ACA

HA SIDO NOTICIA

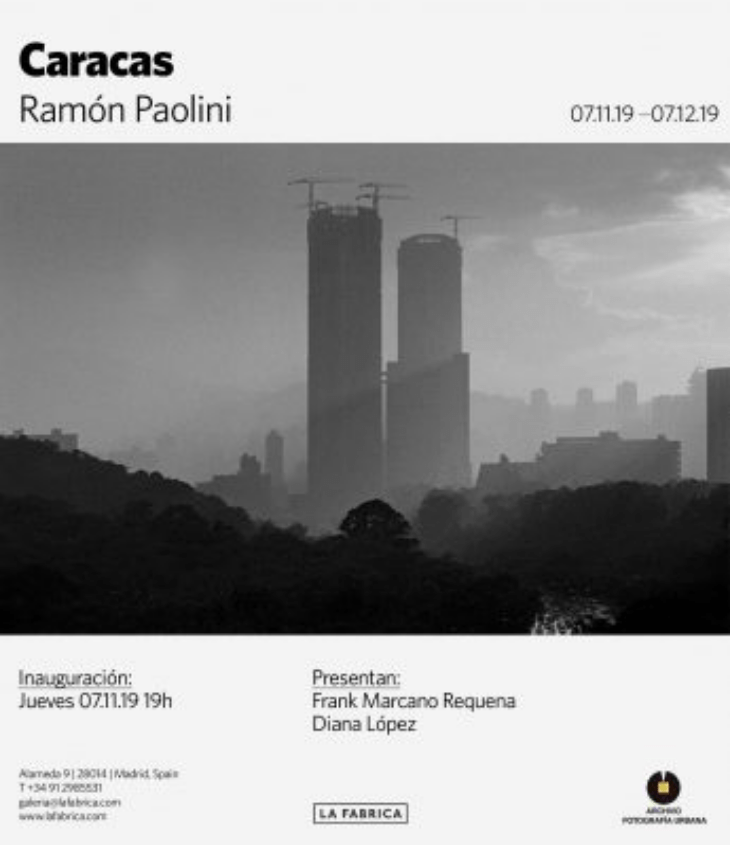

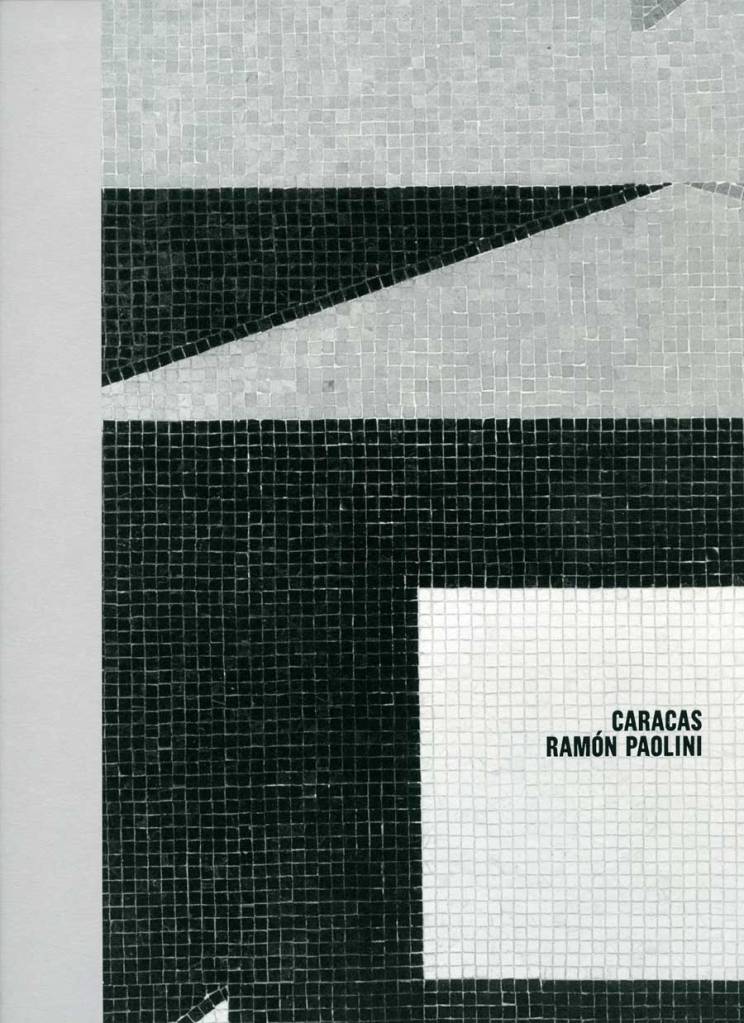

Una exposición y un libro exploran, desde la mirada del arquitecto y fotógrafo Ramón Paolini, la historia y evolución de la ciudad de Caracas

Por Archivo Fotografía Urbana

La galería La Fábrica inauguró el pasado 7 de noviembre la exposición Caracas, del arquitecto Ramón Paolini, organizada junto al Archivo Fotografía Urbana.

La exposición está compuesta por 25 fotografías en blanco y negro que el propio autor define como “un cuento de la imagen urbana de la ciudad”.

Arquitecto de profesión, Ramón Paolini lleva más de treinta años retratando la capital venezolana. Como él mismo señala: “He tratado de captar su imagen en el transcurso de los años, intentando descifrar su tercera dimensión sobre las coordenadas donde se mueve la arquitectura: su espacio geográfico y su tiempo histórico definido por más de cuatro siglos, donde los últimos setenta años han marcado definitivamente su actual perfil urbano.”

El trabajo de Paolini nos ofrece una visión personal de un lugar con historia, con un presente y un futuro que se construye y reconstruye con una tenacidad asombrosa.

Caracas es más que una ciudad desordenada; es un homenaje a la paradoja. Hecha de cemento, acero y cristal, sin embargo, está situada en un extraordinario paraje geográfico, rodeada de una extravagante naturaleza en la que no faltan montañas, valles y ríos.

A pesar de que la evolución arquitectónica de esta ciudad ha estado marcada por la influencia europea, Caracas ha sabido mantener un carácter y una presencia singulares que le otorgan una gran personalidad entre las grandes urbes latinoamericanas.

Coincidiendo con la exposición, La Fábrica y el Archivo Fotografía Urbana han coeditado un volumen con 120 fotografías urbanas de Paolini. Un recorrido de más de 30 años de una de las capitales con más personalidad de Latinoamérica.

El libro cuenta con una introducción de Martín Caparrós en la que el periodista y escritor pone en relación la biografía del Ramón Paolini con la ciudad que se convertiría en su lugar de residencia a los 17 años cuando se trasladó a la capital, desde su Carache natal, para estudiar en la Facultad de Arquitectura. Como señala Caparrós, Paolini llegó a Caracas en un momento de esplendor de la ciudad en el que: “Venezuela se anegaba de dineros y los gastaba con el placer del nuevo rico”.

Seducido por el contraste que supuso para él llegar a la gran ciudad, Paolini, la estudió, trabajó en la rehabilitación de algunos de sus rincones más singulares y por fin, la retrató. Como señala Caparrós: “Paolini empezó a conservar en esos papeles, sus mejores recuerdos del futuro.” Y añade: “Ramón Paolini admira y detesta la ciudad -y por eso, nos la hace ver sin más filtros, en todo su poder, tan brutal, tan frágil, tan arrolladora-.”

Precisamente sobre esos contrastes en los que se sustenta la ciudad y que encienden los encuentros y desencuentros del arquitecto con Caracas, reflexiona Paolini en los cuatro textos que se incluyen en el libro que explican la génesis del proyecto, descubren la historia de la evolución arquitectónica y demográfica de la ciudad y reflexionan sobre su futuro. Tanto la muestra, que cierra hoy 8 de diciembre, como el libro que la acompaña son una reivindicación de un lugar con una historia que contar, y que es desconocida tanto para sus habitantes como para quien la visita.

Sobre Ramón Paolini

Ramón Paolini (Carache, Andes venezolanos, 1949) es diplomado en Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela en 1973 y especialista en Restauración. En 1974 formó parte del equipo fundador de la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental del CONAC, institución que dirigió de 1986 a 1989. Durante estos años, también organizó las exposiciones Aproximación a la arquitectura popular venezolana (1985) y Patrimonio cultural andino (1996), entre otras. Ha realizado fotografías para diferentes publicaciones y, en su trabajo personal, ha planteado un enfoque visual que se distancia de las perspectivas románticas y pintorescas, desarrollando una mirada responsable e hiperreal sobre las diversas tipologías constructivas, los volúmenes y los espacios internos de la arquitectura hispanoamericana. Actualmente, dirige junto a su hijo Alfonso el estudio de arquitectura Paolini Arquitectos en Caracas (Venezuela) y en Lecce (Italia).

ACA