La Expo de Montreal 1967 cuyo lema era «El hombre y su mundo», de la cual acaban de cumplirse 50 años de su apertura, podría decirse que conserva intacto el espíritu de New York 64: la parodia estilística y el abigarramiento formal vuelven a ser las notas sobresalientes. En Montreal, además, se sentirá como en ninguna otra Exposición el rol protagónico de quienes durante el siglo XIX ocupaban el papel secundario: los pabellones nacionales. No es casual que la Expo-67 se recuerde por la presencia casi emblemática del enorme domo que Buckminster Fuller diseñó como Pabellón para los Estados Unidos. Junto a él también brillarán el «habitat» de Moshe Shafdie y las «estructuras tensadas» de Frei Otto representativas de la República Federal de Alemania, mientras las innovaciones tecnológicas y los alardes comunicacionales, por reiterativos, dejan ya de tener interés.

También la Expo de Montreal le ofrece a Carlos Raúl Villanueva la oportunidad de reaparecer con una importante obra luego del ostracismo oficial al que se le sometió una vez caída la Dictadura. En efecto, gracias a los buenos oficios de Eduardo Trujillo, uno de sus tantos discípulos, el Colegio de Arquitectos de Venezuela selecciona a Villanueva como proyectista del Pabellón venezolano para Montreal y el Gobierno nacional procede a su contratación. En otras coordenadas se repite el relato Gasparini-Scarpa de Venecia.

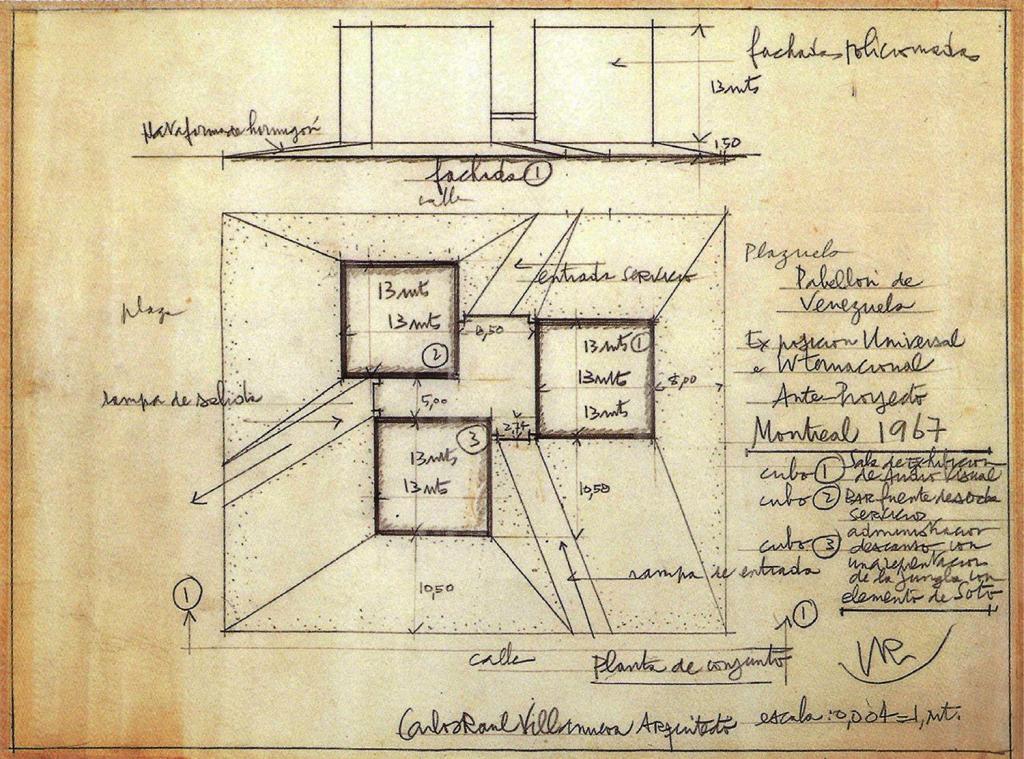

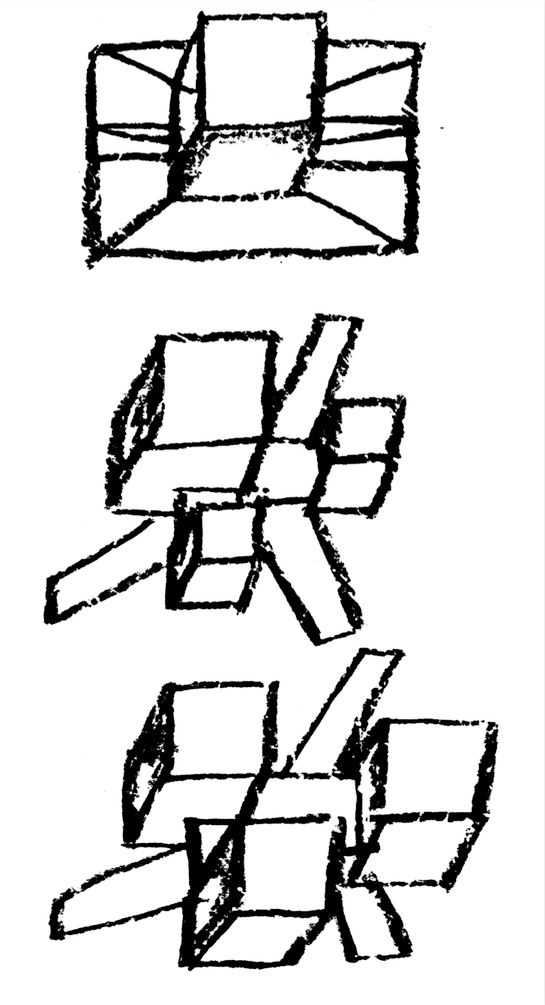

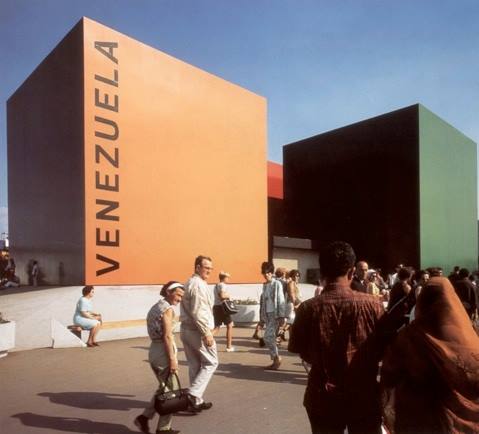

Villanueva intuyendo las características del entorno que la Feria generaría (recargado y exhibicionista hasta el cansancio), opta por hacer una propuesta contrastante con el mismo. Es así como vislumbra una respuesta formal que, independientemente del programa que el edificio fuese a albergar e intentando responderse la pregunta de ¿cómo representar a Venezuela en la Expo?, deje en el visitante una marca indeleble. Se recurre entonces, recordando un viejo croquis de Le Corbusier que éste usaba para definir la escala y su valor, a la utilización del sólido platónico por excelencia: el cubo. De esta manera se daría respuesta al problema de la representatividad arquitectónica del país no por lo que lo diferencia sino por lo que esencialmente lo asemeja al resto, revirtiéndose luego ello mismo hacia lo primero.

Juan Pedro Posani, siempre próximo a Villanueva, relata en «Expo 67. Villanueva, Soto. Un cubo, dos cubos tres cubos» texto aparecido en el Boletín del CIHE, nº 8 (1967), algunos de los dilemas que tuvo que sortear el Maestro en la gestación de la idea: “Representar un país: problema dificilísimo, particularmente cuando en ese país se superponen diferentes estructuras profundamente contradictorias. Dificilísimo porque también está en juego el conocido dilema de la expresividad de la arquitectura: ¿arquitectura como escenografía o arquitectura como solución? Y si una exposición es una escenografía ¿cuáles serán los mejores medios de representación?. Villanueva llegado a este punto decide dejar a los medios audiovisuales la tarea representativa. Separa el contenido del continente como en dos regiones independientes: asume para sí el problema del segundo, deja para otros (¿el Ministerio, una comisión, etc.?) el problema del primero.”

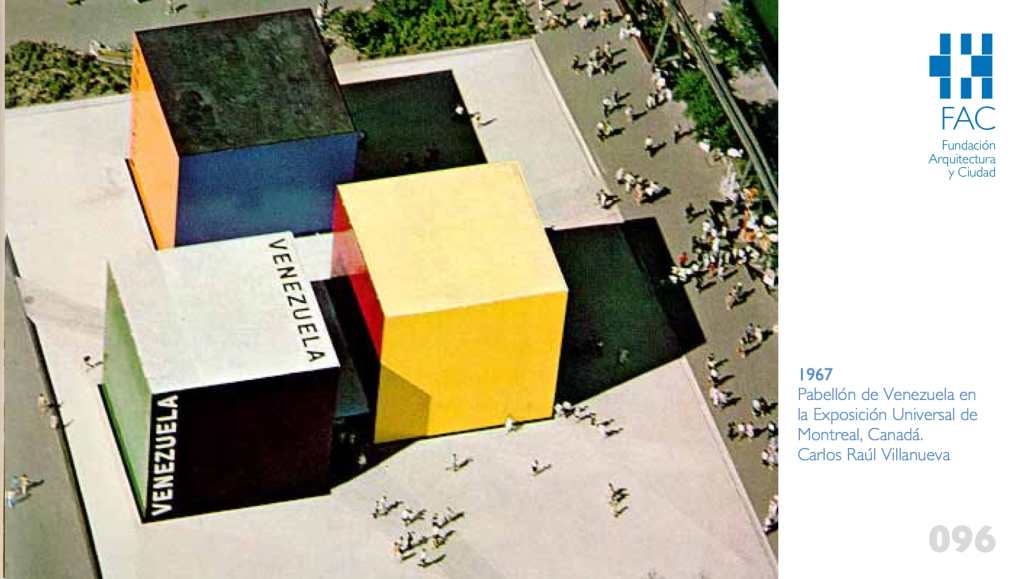

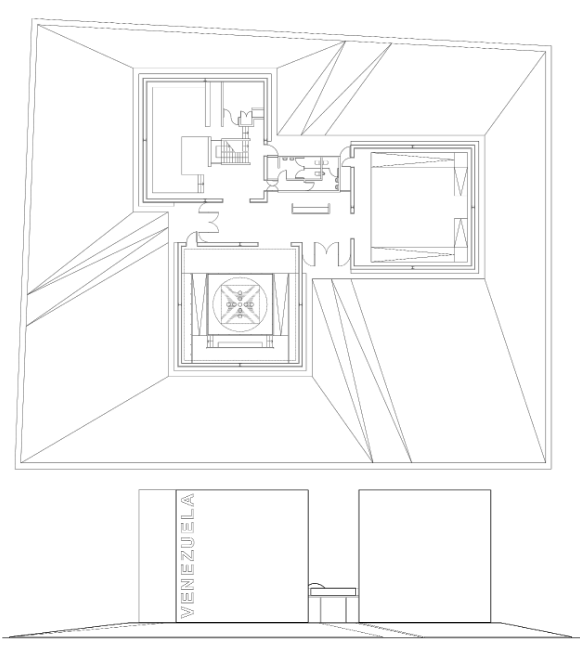

La aparición a posteriori del programa diferenciando tres tipos de actividades en otras tantas zonas dará la clave en la formalización y resolución definitivas: “Tres cubos de 13 metros de lado en acero y aluminio, unidos entre sí por una zona de circulación y acceso más baja, policromados de fuertes colores y pulidos como una maquinaria, rojo, azul, amarillo, naranja, negro y verde levantados sobre una ligera plataforma de concreto acabado en obra limpia que permite destacar con mayor fuerza las líneas puras de los cubos”, tal y como expresara el propio Maestro en «Pabellón de Venezuela para la Expo 67 en Montreal”, Revista CAV, nº 23, quien tuvo siempre en mente la posibilidad de que el edificio fuese fácilmente desmontado y posteriormente trasladado a Venezuela.

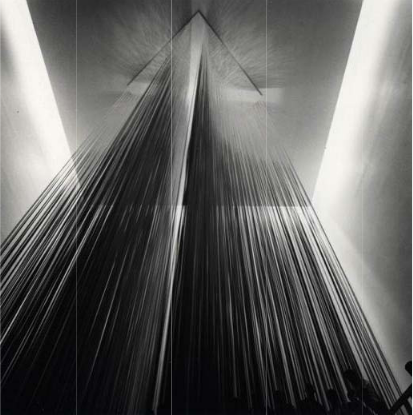

Villanueva logra dar una respuesta clara, contundente y sencilla que se traduce en calma y tranquilidad contrastantes con el bullicio del gran parque de diversiones en que se transformó la Expo. Su localización privilegiada en la Isla de Notre Dame frente al Río San Lorenzo, en un sitio despejado y rodeado de jardines, dentro de un parcela amplia (1.512 metros cuadrados ocupados en un porcentaje del 43 %, tal y como lo muestra la fotografía seleccionada que ilustra la postal del día de hoy), permiten contemplarlo fácilmente a distancia y desde diversos puntos. El acceso a través de rampas al espacio articulador de los tres cubos acrecienta el control del factor sorpresa que el atractivo hermetismo exterior del Pabellón propicia. Un cubo se destinó a la representación de un programa audiovisual (Venezuela hoy) que se proyectaba sobre pantallas ubicadas en cada una de sus caras; otro se convirtió en recipiente y escenario para apreciar una impactante escultura cinética y giratoria de Jesús Soto la cual se fusionó con la obra «Cromovibrafonía » que Antonio Estévez (quien en aquel entonces incursionaba en la música electrónica) compuso para la ocasión; el tercero de tres niveles albergaba las áreas administrativas y de servicios (segundo nivel), depósitos, equipos y máquinas (primer nivel) y espacio de animación y vida acompañado con un restaurant-cafetín donde se servían comidas típicas en la planta baja.

Sobre los valores plásticos de esta enorme escultura concebida por Villanueva, enigmática y difícil de precisar en cuanto a su escala que ni siquiera es adivinable a través de la grafía del letrero «Venezuela» que se superpone a cada uno de sus componentes, se ha escrito mucho. Se ha hablado de reminiscencias neoplásticas en la fusión de las letras y los planos de la fachada y la misma combinación cromática utilizada. También se le han atribuido similitudes a ciertas esculturas de Robert Morris, a las esculturas del «Cool Art» e incluso al espíritu «pop» por el uso de la policromía. Más lo cierto es que si alguna coincidencia se aprecia en esta obra es la innata sensibilidad formal de Villanueva y su sentido primordial del color (presentes ya en la Ciudad Universitaria) con el «minimal art» en lo cual se basa Posani para afirmar que “si este Pabellón, como parece suponer Philip Johnson, es un ejemplo auténtico de ‘minimal art’ entonces Carlos Raúl Villanueva, a su edad, podrá estar orgulloso de seguir siendo vanguardia”.

Desde París 1937 a Montreal 1967 han transcurrido exactamente treinta años en los que a través de una importante obra construida se puede detectar la evolución y disgresiones del principal arquitecto venezolano del siglo XX. En tal sentido podríamos decir que tal vez ningún otro edificio logra mostrarnos mejor que el Pabellón de la Expo el tránsito de Villanueva de lo figurativo a lo abstracto, así como las dificultades intrínsecas que conlleva el asunto de la representatividad nacional. Al final el rechazo de la solución folklórica, historicista, ecléctica y específica ubica el problema en las coordenadas de lo esencial, lo universal, lo compartido por cualquier ser humano, refrendando en parte las posturas ya planteadas por algunos de sus discípulos. También refrenda una concepción artístico-tradicional de la arquitectura que Villanueva nunca abandona.

La implícita visualización de la arquitectura como invención del programa y de la forma preconcebida como medio de representación sin importar el contenido, permitirían considerar este Pabellón como excepcional dentro del comportamiento de Villanueva. Sin embargo, ha sido el propio Maestro quien ha tomado la decisión de enfatizar en esta edificación efímera uno de los polos entre los que siempre ha oscilado su proceso creativo, logrando plasmar un resultado personal y a la vez memorable que la colocan en el pináculo de nuestras representaciones en feria internacional alguna.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal. https://twitter.com/jorgeruizboluda/status/559429322050912256

1 y 5. Archivo Fundación Villanueva

2 y 6. Boletín del CIHE, nº 8, 1967

3 y 4. Alayón J. J. «De la boîte de Le Corbusier al cubo de Villanueva.

El Pabellón de Venezuela, Montreal» en revista DPA, nº 29, 2013

7. Colección Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montreal.