El proyecto-programa de los Espacios Culturales Comunitarios (ECC) impulsado desde el Viceministerio de la Cultura y el CONAC entre 2000 y 2002, cuando Manuel Espinoza ocupaba el cargo, permitió al tándem conformado por Juan Pedro Posani y el equipo profesional de OTIP, C.A. (José Adolfo Peña y Carmen Yánez), acompañados de un grupo de talentosos arquitectos jóvenes que con Posani formaban parte de la Dirección de Edificaciones Culturales del Viceministerio, plasmar lo que Kenneth Frampton exponía acerca de la tectónica: sin estructura, es decir, sin modo y forma de construir, no hay arquitectura.

Tal y como expresa Posani en el artículo escrito por José Adolfo Peña titulado “Espacios Culturales Comunitarios en Venezuela. Concepción tecnológica. Tecnología CONCAPREGO & SANCOCHO”, publicado en la revista Informes de la Construcción, Vol. 56, nº 491, mayo-junio 2004, desde el momento mismo de poner en marcha el programa “nació la idea de diseñar un sistema extremadamente sencillo, flexible y económico, que pudiera multiplicarse rápidamente por todo el país y que fuera capaz de responder adecuadamente a las condiciones contextuales del trópico. El problema de encontrar solución a un conjunto de condiciones extremas tan típicamente complejas, nos pareció que debía de llevarse necesariamente al terreno de las modalidades constructivas. Al tema de cómo construir se le añadía el de la respuesta ambiental. El primero implicaba la elección de un sistema de prefabricación liviana, el segundo exigía colocar en primer plano el mundo físico del trópico húmedo y caluroso que nos pertenece y que nos afecta con todas sus múltiples características”.

Ello se lograría a través del diseño de un grupo de edificaciones destinadas a ubicarse especialmente en las pequeñas localidades de provincia y en los barrios pobres de las grandes ciudades, dotadas de una serie de espacios en los cuales se podrían desarrollar actividades culturales los cuales serían administrados directamente por las comunidades.

Concebidas como variaciones sobre el mismo tema y con un mismo programa, cada respuesta estaba conformada por una serie de volúmenes organizados en torno a un patio y articulados por corredores. El programa establecía la existencia de una sala de usos múltiples con camerinos, espacios de talleres, oficinas, sanitarios y un local para una emisora FM. El espacio de usos múltiples sería siempre considerado como el de mayor jerarquía.

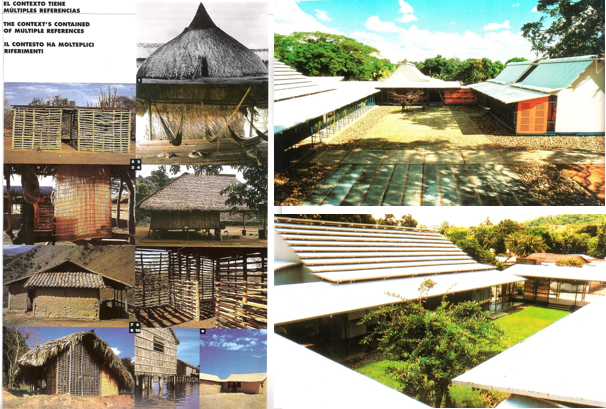

Los variados resultados obtenidos, muy próximos a imágenes procedentes de la arquitectura popular de la que sin duda se nutre sin perder de vista su compromiso con la contemporaneidad, remiten a la manera como Carlos Raúl Villanueva, Jimmy Alcock y Fruto Vivas (entre otros) dan respuesta interpretativa a las variables climáticas. El levantar aunque sea levemente las construcciones del suelo, el facilitar permanentemente la ventilación cruzada gracias a la participación del juego de cubiertas inclinadas que se quiebran y de pieles horizontales que protegen del sol y la lluvia, otorgan expresividad propia a estos edificios y una gran proximidad y empatía con sus usuarios.

Al respecto, Posani afirma: “Es importante destacar que la estrecha relación que pudiera aparecer con conocidas familias de formas tradicionales no es el resultado de una búsqueda intencional de una arquitectura supuestamente de carácter nacional (búsqueda demostradamente inútil y paralizante), sino de la explotación de los muy ricos resortes funcionales que plantea el acto de construir en el trópico venezolano. Por otra parte, cabe recordar el derecho universal a la apropiación cultural, autónoma y madura (en todas las direcciones, verticales: las memorias y las vanguardias, y horizontales: las geografías), bien distinta de la imitación sin criterio, que reconoce el mundo contemporáneo”.

Serán los sistemas de prefabricación liviana desarrollados por el ingeniero José Adolfo Peña y su experto equipo de colaboradores, el soporte material de la realización conceptual y física de los ECC. Adaptándose a las características espaciales requeridas por la sala de usos múltiples y los talleres (gran altura y consideración de la ventilación cruzada) y para dar respuesta a los servicios y alojar las oficinas, los sanitarios y la cafetería, se diseñaron dos tipos de módulos. Así, Peña, en el artículo ya citado explicará: “Para la construcción de los talleres y módulos de servicio, se propuso la tecnología SANCOCHO, que se basa en la producción de elementos prefabricados planos de 3 cm de espesor, de hormigón armado y de manejo manual, los cuales poseen en sus bordes perfiles metálicos, especialmente diseñados; estos elementos se unen a un sencillo esqueleto de tubos estructurales de acero, igualmente prefabricado” (…) Para la construcción del salón de usos múltiples, se aplica la tecnología CONCAPREGO, la diferencia radica que los componentes prefabricados, en este caso, se manejan haciendo uso de grúas, con una capacidad de 10 toneladas”.

Como señalará en algún momento Posani, “las piezas modulares en hierro-concreto se producen en planta según el diseño y luego se transportan y se montan en el sitio determinado soldándolas a un sencillo esqueleto estructural igualmente prefabricado. Las edificaciones, siendo extraordinariamente rígidas y ligeras, carecen de fundaciones masivas, son sismorresistentes, son relativamente económicas y se levantan en cuestión de tres o cuatro meses”.

La mirada de Posani, si bien en lo conceptual se apoyaba, como ya asomamos, en lo publicado por Frampton que finalmente vería luz en su libro Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture (1995), traducido al español en 1999 como Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX, se complementaba con el seguimiento que desde hacía un buen tiempo venía haciendo sobre la obra que en Australia estaba desarrollando Glenn Murcutt, tanto por sus consideraciones a los aspectos climáticos como por su honestidad constructiva arraigada a valores propios del lugar.

Ejemplos de una política que buscaba dignificar la actividad cultural y llevarla a la mayor cantidad de personas que por lo general no la disfrutan, Posani buscó en todo momento hacer de estos espacios ejemplos demostrativos de que la calidad formal constituye un factor de excepcional importancia sin menoscabo de los aspectos funcionales y económicos.

El programa fue elegido el año 2002 como representación de Venezuela en la VIII Muestra internacional de arquitectura Bienal de Venecia bajo el título de “Otro mundo es posible. El programa de los Espacios Culturales Comunitarios”, donde fungió de comisario Juan Pedro Posani, de vicecomisarios Javier Cerisola y Miriam Castellanos y como coordinador de la museología Cristobal Roig, siendo acompañado el montaje con un hermoso catálogo diseñado por ABV Taller de Diseño, Waleska Belisario e impreso por el Grupo Editorial Arte/Soluciones Gráficas.

El proyecto de los ECC, que llegó a contar con 14 trabajos entre los terminados, casi terminados o en proceso de planificación, y que aspiraba llegar a todos los municipios y barrios marginales del país, como tantos otros, no tuvo la continuidad necesaria.

Sin embargo, fueron destacables las propuestas realizadas para San Sebastián de los Reyes (estado Aragua), San José de Guaribe (estado Guárico), Andresote, Palmarejo (estado Yaracuy), Barinas (estado Barinas) y Antímano (Caracas), las tres primeras inauguradas en 2002 y las dos últimas en 2004 y 2007 respectivamente, muestra clara de que las aspiraciones que se buscaron lograr desde un comienzo eran alcanzables más allá de que se hayan visto truncadas.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal, 1, 2, 3, 5 y 7. Viceministerio de Cultura/CONAC. Otro mundo es posible. El programa de los Espacios Culturales Comunitarios, Catálogo de la exposición que representó a Venezuela en la VIII Muestra internacional de Arquitectura Bienal de Venecia, 2002.

4. Viceministerio de Cultura/CONAC. Otro mundo es posible. El programa de los Espacios Culturales Comunitarios, Catálogo de la exposición que representó a Venezuela en la VIII Muestra internacional de Arquitectura Bienal de Venecia, 2002 y Peña, J. A. “Espacios Culturales Comunitarios en Venezuela. Concepción tecnológica. Tecnología CONCAPREGO & SANCOCHO”. Revista Informes de la Construcción, Vol. 56, nº 491, mayo-junio 2004.

6. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad.

8. Viceministerio de Cultura/CONAC. Otro mundo es posible. El programa de los Espacios Culturales Comunitarios, Catálogo de la exposición que representó a Venezuela en la VIII Muestra internacional de Arquitectura Bienal de Venecia, 2002 y Colección Crono Arquitectura Venezuela.