1950 señala el inicio de un década que con el pasar del tiempo se ha convertido en mítica dentro de la historia del país. A menos de dos años del derrocamiento de Rómulo Gallegos, el primer presidente electo por el voto popular, directo y secreto, gobierna una Junta Militar que ya había impuesto severas medidas políticas para consolidarse en el poder y que verá como quien para el momento la presidía, el coronel Carlos Delgado Chalbaud, es secuestrado y asesinado en el mes de noviembre de ese año inaugural. A raíz de este funesto episodio, Germán Suárez Flamerich, acompañado de Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez encabeza, ratificando la promesa de elecciones libres, la Junta de Gobierno, nuevo nombre que se le asigna a la Junta Militar.

En agosto la población larense de El Tocuyo es sacudida por un violento terremoto que literalmente la destruye. En el transcurso del año se inicia la construcción del Aula Magna en la Ciudad Universitaria (Carlos Raúl Villanueva) y del Paseo Los Próceres (Luis Malaussena), se publica La Caracas de ayer y de hoy, su arquitectura colonial y la reurbanización de “El Silencio” de Carlos Raúl Villanueva, y en octubre se crea el Área Metropolitana en momentos en que la capital tiene cerca de 500.000 habitantes. Por primera vez se efectúa una transmisión de imágenes por televisión, se estrenan dos hitos del cine venezolano: La balandra Isabel llegó esta tarde de Carlos Hugo Christensen y La escalinata de César Enríquez y en París se crea el grupo Los Disidentes, primer movimiento que reivindica el arte abstracto en rechazo a la interpretación académica de la pintura.

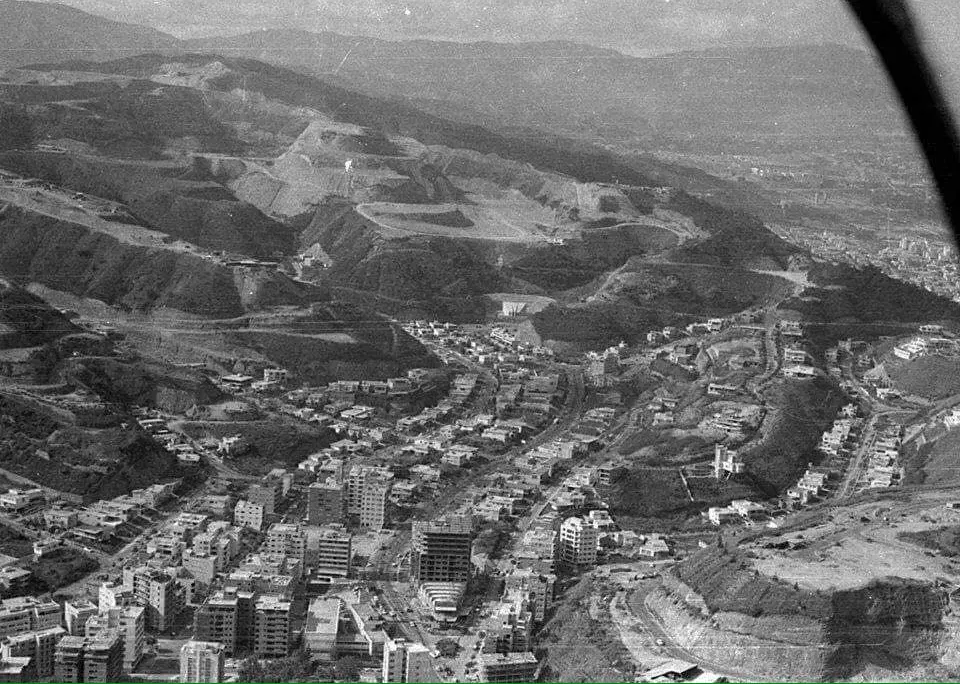

Dentro de lo que ya se consideraba un país en bonanza, con el mayor PIB de la región y el petróleo como principal motor de la economía (el 3 de enero, por ejemplo, la Creole Petroleum Corporation inaugura formalmente la refinería de Amuay, en la costa oeste de Paraguaná, para el momento una de las 5 más grandes del mundo), la modernización se entroniza y Caracas llega a ser la ciudad de mayor crecimiento de Latinoamérica. La influencia norteamericana será cada vez mayor y empieza a conocerse lo que se ha denominado como la “american way of life”, donde el confort y comodidades que ofrece el sentirse rodeado de servicios de calidad y una oferta amplia de los mismos hace la vida más placentera a las capas trabajadoras, medias y pudientes de la población.

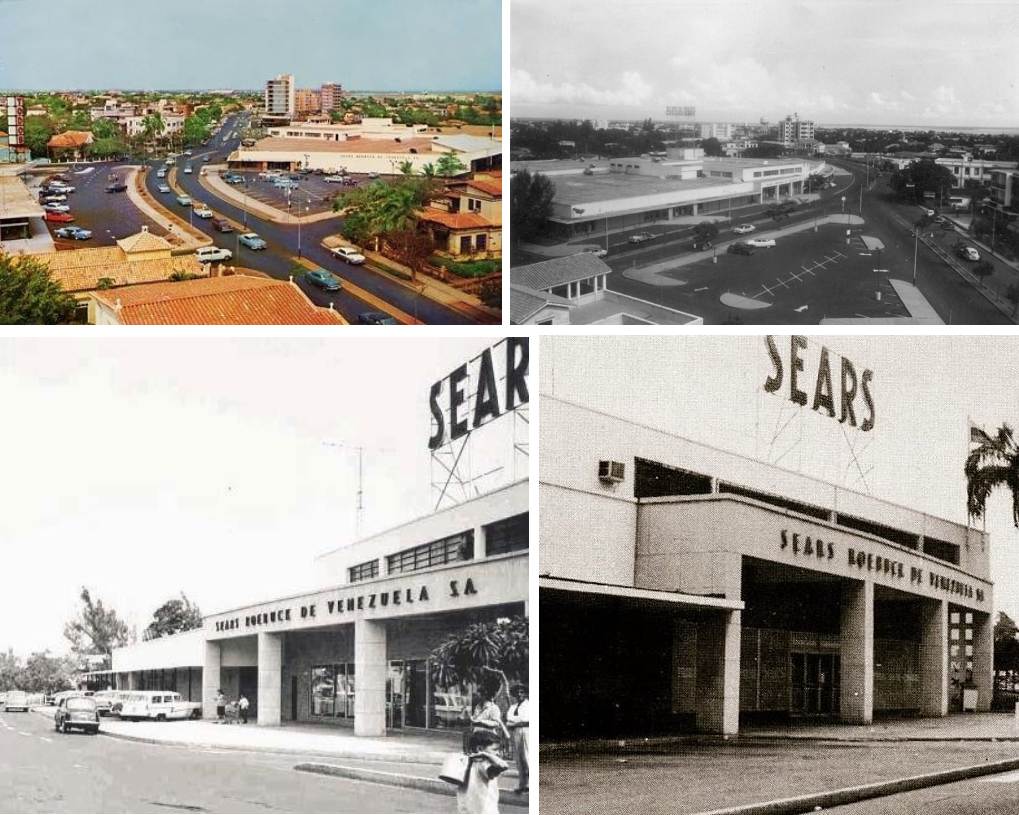

En este contexto, el 29 de marzo de 1950, la empresa norteamericana Sears Roebuck & Co. (fundada en Chicago en el año 1886), constituida en nuestro territorio como Sears Roebuck de Venezuela S.A., abre en la urbanización Colinas de Bello Monte, Caracas, la primera tienda por departamentos del país. Este gran almacén, que copia el modelo impuesto por la mencionada compañía en los Estados Unidos desde hacía muchos años, consistente en ofrecer dentro de un mismo establecimiento diversos rubros (desde ropa y calzado pasando por telas, cosméticos y perfumería, electrodomésticos menores, línea blanca, herramientas y ferretería, jardinería, mueblería, discotienda, óptica, estudio fotográfico, electrónicos, dulcería y heladería, accesorios para vehículos, neumáticos y taller de servicios, entre otras cosas), tenia 11.600 m2 distribuidos en dos pisos, con un estacionamiento para 400 automóviles. El aviso aparecido en la prensa nacional que anuncia su “gran inauguración” es la imagen que ilustra nuestra postal del día de hoy.

Sears aparece, como ya dijimos, en momentos en que Venezuela experimenta un violento crecimiento económico, lo cual ya había dado pie a que surgieran algunas edificaciones que permitían la agrupación de comercios de diversa índole, preámbulo de lo que serán posteriormente los centros comerciales. Así, tal y como apunta Lorenzo González Casas en “Compraventas en CCS: De la bodega esquinera al mall”, artículo aparecido en el portal Prodavinci el 25 de octubre de 2017: “La enorme operación urbanística de la avenida Central, iniciada con la propuesta de Plan Monumental de 1939, tuvo en el conjunto de El Silencio, inaugurado en 1944, una exitosa muestra de la aparición de una planta baja comercial continua, con 207 locales, apoyada por el uso de aceras cubiertas, un formato que se ha elogiado más que repetido en el país. Las nuevas arterias darían oportunidad de crear frentes comerciales continuos, con algunas penetraciones para dar acceso a comercios al interior, como en el caso de los edificios Karam y Phelps en la avenida Urdaneta”. Y, más adelante, señalando el más inmediato antecedente temporal próximo a la apertura de Sears, “había sido en el Este donde poco antes había surgido el que pudiera ser considerado el primero de los centros comerciales en la ciudad; el Gran Avenida, entre Sabana Grande y la Plaza Venezuela, en lo que es hoy la estación del Metro Plaza Venezuela. (…) El Gran Avenida –inicialmente denominado ‘Quinta Avenida’ fue proyectado en varias etapas por la oficina de Carlos Guinand, Moisés Benacerraf y Emile Vestuti, desde finales de la década del cuarenta. Allí se localizaron 34 prestigiosas firmas de joyería, modas, floristería, estudios de belleza, gastronomía, café, antigüedades y cristalería, en un volumen curvo continuo, tipo strip, de una planta, con voladizo horizontal, un paramento superior para colocar la publicidad de los locales, dos muros verticales perpendiculares a la fachada, a modo de vallas, en los cuales se identificaba el conjunto ante un estacionamiento frontal de tipo dentado en una calle de servicio paralela a la vía principal”.

De tal forma, entre el Gran Avenida y la apertura del Pasaje Zingg (1951-53, Arthur Kahn), del Centro Comercial del Este (1953, Diego Carbonell) y del primer “shoping center” a gran escala con automercado en la urbanización Las Mercedes (1954, proyectado Don Hatch y Claudio Creamer), Sears impone, a diferencia de la presencia de locales independientes característico de aquellos, la filosofía de ofrecer “marcas propias con una calidad de primera y a precios insuperables” bajo un mismo techo agrupados por departamentos. Además, nos acotará González Casas, “es de recordar que Sears incorporó en sus programas de mercadeo la posibilidad de la compra a plazos, mediante un carnet similar al de las tarjetas de crédito. Ello facilitó la comercialización de sus marcas, sobretodo en artículos costosos de línea blanca y marrón. En 1951 las ventas de Sears en el país fueron de $10 millones y aumentaron a $15 millones en 1952, alimentadas por temporadas especiales de rebajas como ‘Jefe por nueve días’ y ‘la semana del joropo’”.

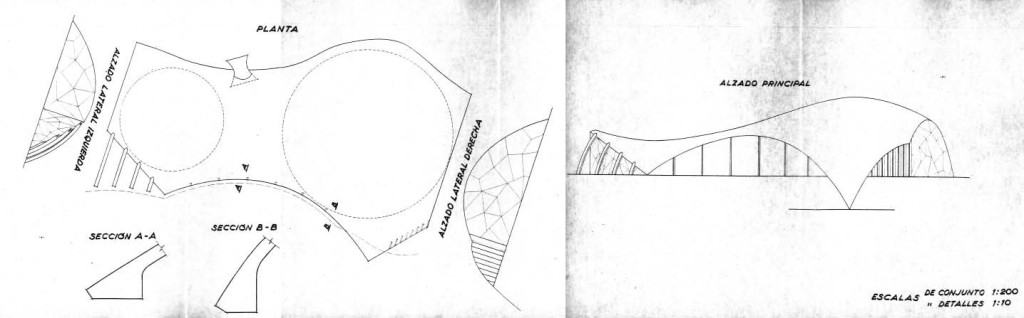

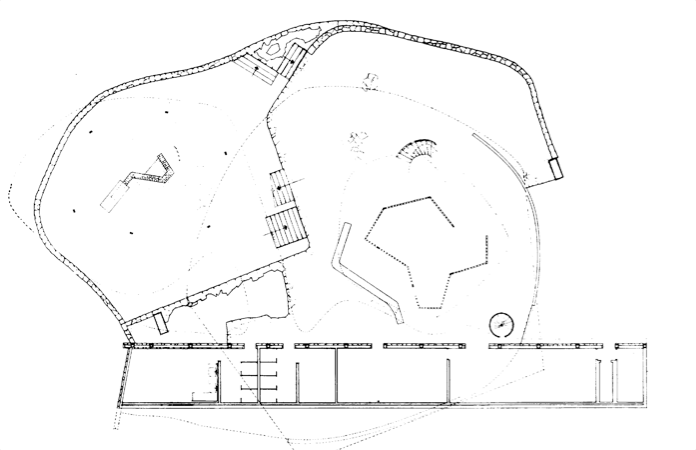

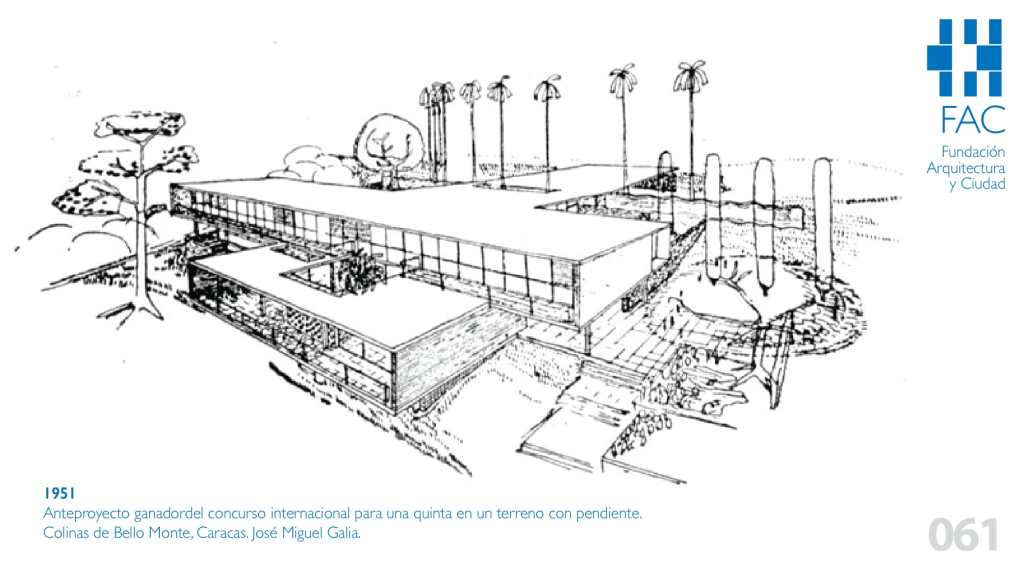

En 1952 Sears abre una segunda tienda en Maracaibo, diseñada en este caso por Tomás José Sanabria (la de Caracas, de quien desconocemos su autor, presumimos que fue encargada a alguna firma norteamericana), según las exigencias de la compañía, desarrollando el programa en 12.000 m² de exhibición, distribuidos en un solo nivel. Contaba con más de 80 metros lineales de área de vitrinas y con todos los departamentos y servicios de la tienda de Bello Monte en Caracas.

Para 1953 Sears había establecido cinco tiendas en todo el país y con el pasar de los años llego a tener 9. A la de Bello Monte se le sumaron Pro-Patria y El Marqués en Caracas. A la de Maracaibo se añadió la de Ciudad Ojeda en el estado Zulia y en el resto del territorio nacional las otras tiendas se encontraban en Maracay, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz.

Lamentablemente y debido a la devaluación del bolívar en 1983 tras el «viernes negro», Sears Roebuck & Co. decide retirarse del mercado venezolano y vende todos sus activos al Grupo Cisneros, cambiando su nombre a Maxy’s con un formato similar, cadena que posteriormente también cerraría sus puertas.

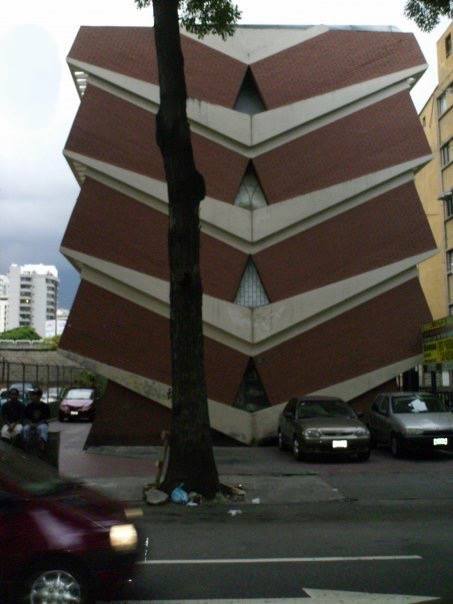

Actualmente, el edificio que una vez fuera la tienda de Bello Monte, totalmente remodelado y transformado de la mano de un grupo de arquitectos encabezados por Haydeé Araujo, se convirtió en la sede de Ciudad Banesco. Por su parte, la tienda de Maracaibo se convertiría en un supermercado de la cadena CADA y luego de la expropiación por parte del gobierno paso a ser un Abasto Bicentenario, siendo sujeto de otra drástica remodelación que convirtió parte de su área comercial en estacionamiento.

ACA

Procedencia de las imágenes

Todas. Colección Crono Arquitectura Venezuela