…que en 1941 se termina la construcción y se pone en servicio el Puente Las Mercedes?

La “conquista” y ocupación ordenada de la ribera sur del río Guaire, como se sabe, no se empieza a dar en Caracas sino a finales del siglo XIX y se acelerará a partir del terremoto del 29 de octubre de 1900, cuando algunas familias pudientes deciden comprar terrenos y construir sus viviendas en la urbanización El Paraíso, que ya se venía gestando desde 1891.

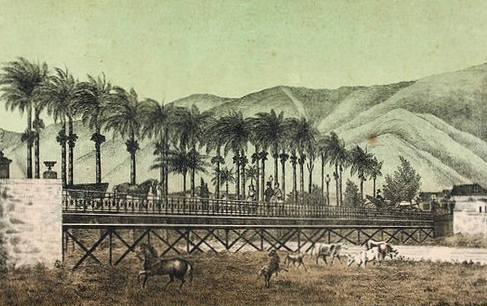

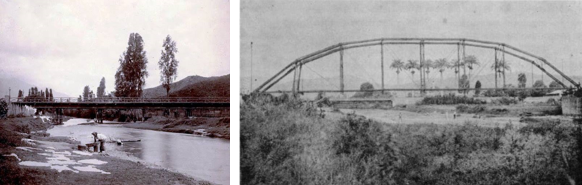

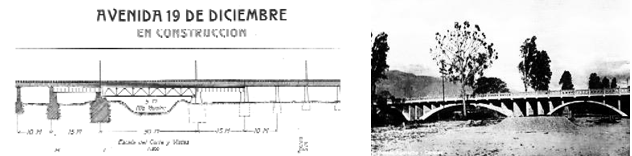

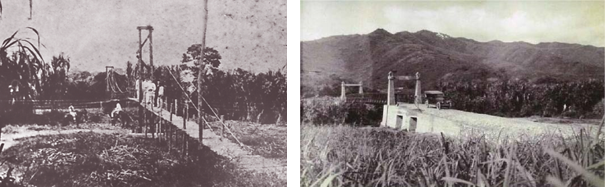

Pieza importante en ese primer paso lo constituirá la inauguración en 1875 del “Puente de Hierro” (bautizado como Puente de la Regeneración, obra de Luciano Urdaneta y Henry Cook) que, como bien señala Mónica Silva Contreras en “Puentes metálicos sobre el río Guaire: el carácter de la tradición académica y la imagen del diseño estructural” (artículo publicado en Tecnología y Construcción en 2004), será seguido por otros seis conectores metálicos: el Puente Constitución (1880-1881 de Juan Hurtado Manrique), sustituido por otro también en acero que se llamó Puente Sucre (1895 de José María Ortega Martínez); el Puente El Paraíso (1895 de Manuel Felipe Herrera Tovar); el Puente Dolores (1898 de Manuel Felipe Herrera Tovar), el Puente Restaurador (1905 de Rafael Nuñez Cáceres) y el Puente 19 de diciembre (1910 de Herman Stelling) y, más adelante, del Puente Ayacucho en 1924 de Herman Ayala (el primero de tres en arco de concreto armado construido en el país) y el Puente Bolívar en 1933 de Pedro Bernardo Pérez Barrio (llamado también Puente de las Barrancas y hoy de Los Leones, el cual marca una vuelta al acero como componente estructural), que darán un impulso definitivo al desarrollo de la zona. También, con este grupo de elementos que permitieron cruzar el Guaire, el crecimiento hacia el sur así como la conexión con la población de El Valle y el occidente del país ya estaba encaminada.

Caracas, ciudad accidentada y poblada de quebradas en su mayoría procedentes del Ávila (del total aproximado de 25 cursos de agua, 21 provienen de la vertiente sur de la Cordillera de la Costa y drenan al Guaire por su margen izquierda), ya tenía desde la colonia una importante tradición en la construcción de puentes que poco a poco le permitieron sortear cauces y hondonadas y con ello ampliar el damero fundacional. El Puente Carlos III (1772-1775 de Juan Domingo del Sacramento Infante, sobre la quebrada de Catuche) y el Puente Anauco (1786-1790 de Francisco Jacor, pieza clave en el impulso del desarrollo hacia el este del valle), se reconocen aún como sobrevivientes minusvalorados de importantes obras donde la ingeniería se hizo presente, que recuerdan momentos en los que la gesta urbanizadora se abrió paso al norte del Guaire. Estudiosos en la materia citados por Octavio Sisco Ricciardi en el artículo “El Pontifex de Las Mercedes. Amor, Valor, Labor e Impetus” publicado en https://www.redpatrimonio-ve.com el 26 de septiembre de 2019, han identificado alrededor de “221 puentes construidos en los últimos dos siglos y medio para salvar irregularidades y cursos de agua, lo cual ha permitido el crecimiento urbano de la ciudad. Algo más de una quinta parte del total anterior fue construido con anterioridad al siglo XX”.

Muy afectados por las sucesivas crecidas del Guaire (siendo de ingrata recordación la acaecida en 1892), los primeros puentes metálicos (Puente Hierro, Sucre, Dolores, Paraíso, Restaurador, 19 de diciembre y Bolívar) serían, en consonancia con el aumento en la producción de cemento en el país, paulatinamente sustituidos por estructuras de concreto armado: primero el Sucre en 1925, segundo el Puente de Hierro en 1937 y el resto a partir de 1940.

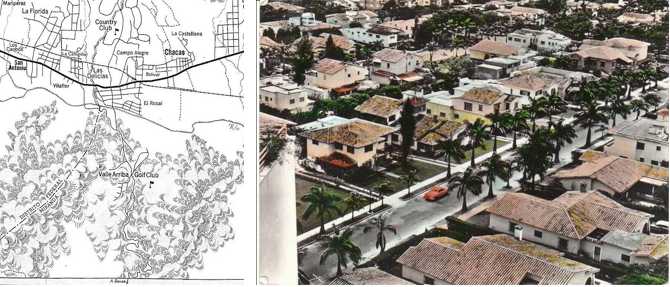

Así, el plano de Caracas y sus alrededores de Eduardo Rohl de 1934 en el que ya se muestra el paulatino nacimiento en forma de racimo de urbanizaciones hacia el este de la ciudad al norte del río, permite apreciar, sin embargo, la inexistencia de puentes en sentido norte-sur sobre el Guaire en virtud de que las tierras ubicadas en su margen derecha tenían uso agrícola y no habían sido aun pensadas para ser desarrolladas.

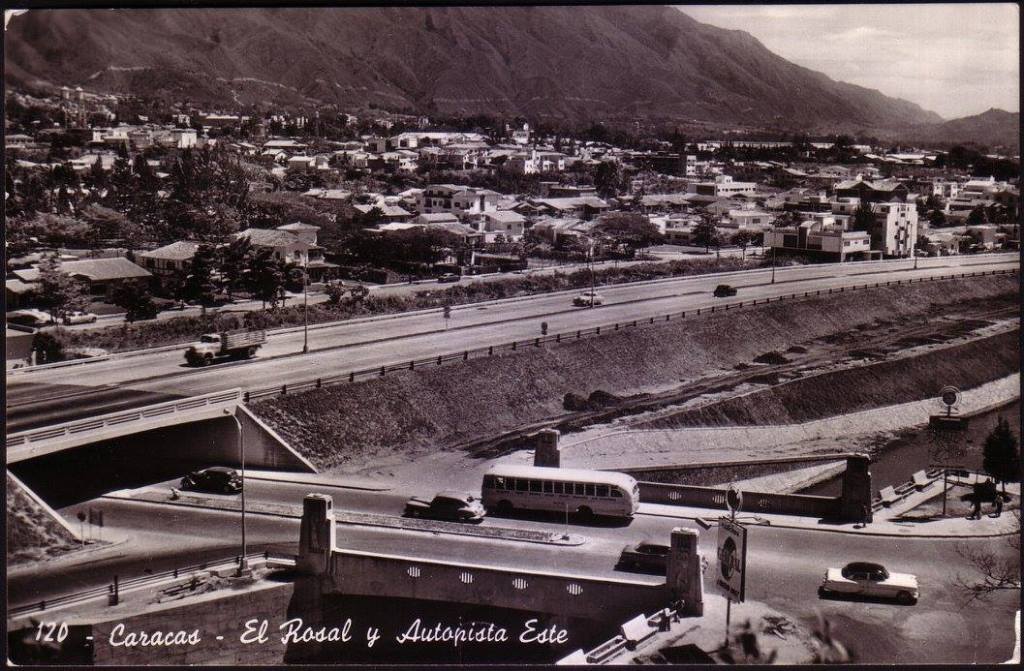

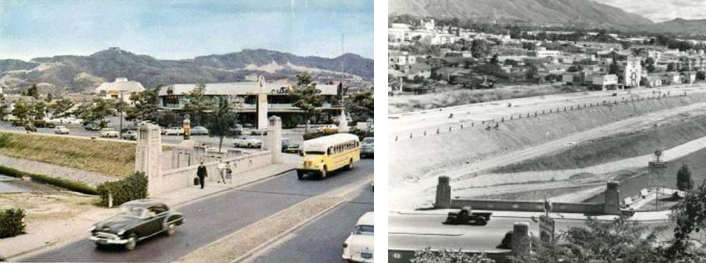

Luego del puente de San Agustín, que unirá el norte y el sur de esa urbanización atravesando el río, y del que enlazará la Plaza Venezuela con los terrenos de la Hacienda Ibarra, no veríamos sino en 1941 la aparición casi simultánea de dos conectores que cruzarán el Guaire, ambos diseñados por Carlos Guinand Sandoz (1889-1963), formando parte de la saga de los calculados en concreto armado de mayor resistencia a los embates del río: el Puente Las Acacias que une Bello Monte (al norte) con Colinas de Bello Monte (al sur) abriéndole la puerta a Inocente Palacios para revalorizar su emprendimiento “colinero”; y el Puente Las Mercedes que vinculará El Rosal con Las Mercedes facilitando el desarrollo del sureste de la ciudad el cual, guardando las debidas distancias, podría equiparar su rol al jugado en su momento por el Puente Anauco.

La comparación entre los dos puentes diseñados por Guinand la desarrolla claramente Hannia Gómez en el artículo “Puente de paz”, publicado en su blog Desde la memoria urbana el 27 de febrero de 2016. Señalará Gómez: “Ambos son de los años cuarenta y son puentes alegóricos, porque poseen esculturas en bajo relieve. Las barandas mantienen su material original, debido a que fueron hechas en mampostería. Son de estructura de concreto y su lenguaje arquitectónico es Art Déco. Los dos comparten el tema de las cuatro luminarias en pilares que son cuatro columnas-faro”.

1929.

En lo atinente al Puente Las Mercedes, que sustituyó uno de hierro que daba acceso a la hacienda del mismo nombre desde el camino que conectaba hacia el norte con la Carretera del Este, valga recordar que la decisión de construirlo se toma cuando, una vez desarrollada la urbanización El Rosal durante los años 30 del siglo XX de parte de la empresa Venezolana de Inversiones C.A. (con el ingeniero civil mexicano Gustavo San Román al frente), ésta se asocia con la familia Eraso, dueños de las haciendas Las Mercedes y Valle Arriba, para impulsar en sus terrenos el parcelamiento destinado a sendas urbanizaciones. El Rosal, ubicada sobre la Carretera del Este luego de pasar Chacaíto, se había convertido en un exitoso globo de ensayo proponiendo viviendas unifamiliares y multifamiliares de baja altura para la clase media en la franja que se ubicaba entre la carretera y el río lo cual, junto al interés mostrado por las empresas petroleras radicadas en el país de proveer techo y servicios para sus empleados, animó a VICA a dar un paso adelante y saltar la corriente de agua.

El puente que hoy nos ocupa refleja claramente la formación académica que recibió Guinand Sandoz cuando estudió en la Koniglich Bayerische Technische Hochshule de Munich, “donde le habían inculcado la noción del arquitecto como un artista que debía dominar todos los oficios”, lo cual incluía en muchos casos la ornamentación de sus obras. Es el caso de “los cuatro bajorrelieves de las cuatro columnas-faro que caracterizan el puente, (según testimonio que nos legó un buen día el arquitecto Gustavo Ferrero-Tamayo). Una balaustrada de cemento une los cuatro pilares, que originalmente estaban adornados por guirnaldas de flores de cemento y letras de bronce que rezan: ‘LAS MERCEDES’ y ‘1941’. En los extremos, el puente se convertía en espacio público: las aceras se ensanchaban en cuatro pequeñas plazas definidas por ocho bancos públicos de cemento insertos en las barandas, de los cuales desde 2005 sólo queda el banco que da hacia el suroeste”, recapitulará Hannia Gómez.

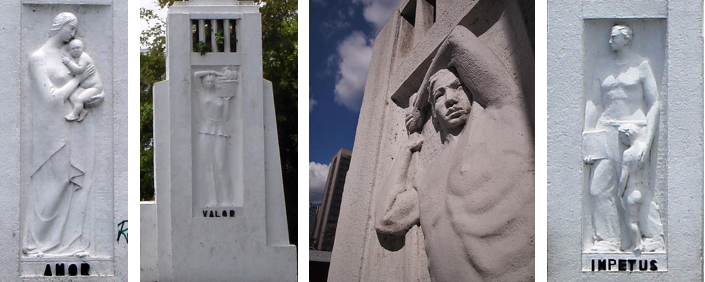

Lo alegórico hace presencia en el puente, como ya adelantáramos, a través de esculturas en relieve trabajadas en las cuatro columnas-faro que lo enmarcan y delimitan, duplicadas en dos de sus caras para sumar un total de ocho. Dedicada cada una a un tema, Amor, Valor, Labor e Impetus se harán presentes caracterizando las intervenciones. De tal manera, como señalará Sisco Ricciardi en el artículo ya citado: “De notoriedad formal decó, el Amor está simbolizado por el abrazo tierno de una figura femenina que sostiene a su infante…; el Valor, (por) una efigie femenina estilizada que lleva sobre su hombro izquierdo una frondosa cesta de frutos del campo, (personificando) el conjunto de las cualidades para alimentar el cuerpo; Impetus del latín fuerza, (está) representado por una estampa de un hombre adulto que sostiene en su mano derecha un libro y con su brazo izquierdo conduce a un niño impulsándolo por el camino del conocimiento, valores para el alimento del espíritu; y Labor, (está) realzado por una figura musculosa masculina quien acompañado de una rueda dentada, empuña un martillo para impulsar con su fuerza el motor de toda industria: el trabajo”.

Objeto de numerosas agresiones que se remontan a 1976 con la construcción del elevado metálico “provisional” que permitió la continuidad de la avenida Río de Janeiro hacia la principal de Colinas de Bello Monte, el cual afectó sin duda su apreciación integral; continuando con la del año 2000 por parte de la Alcaldía de Baruta que modificó la inscripción de su fecha de realización e incorporó unos parales de hierro forjado como postes lumínicos, desnaturalizando así el concepto artístico de las torres originales; y llegando hasta la desafortunada colocación en 2015 por parte del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre de un puente metálico vial prácticamente adosado a su margen, que lo afectó como totalidad y bloqueó la percepción de sus formas Art Deco y sus relieves artísticos, el Puente Las Mercedes, aunque aún no es patrimonio declarado, sí es desde 2006 bien de interés cultural urbano preinventariado por la Fundación de la Memoria Urbana para el IPC.

Su indudable valor histórico, urbano, arquitectónico y artístico; su carácter pionero como conector hacia el sureste de la ciudad, función que aún cumple dignamente; su revalorización como vía peatonal que enlaza Chacaíto y Las Mercedes; y el valor simbólico, moral y pedagógico que transmite su labrada superficie, ameritan para el Puente Las Mercedes una consideración muy distinta a la que hasta hoy se le ha brindado.

ACA

Procedencia de las imágenes

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=446286554183688&set=pb.100064070406191.-2207520000&locale=es_LA

3 y 4. Mónica Silva Contreras. “Puentes metálicos sobre el río Guaire: el carácter de la tradición académica y la imagen del diseño estructural”, Tecnología y Construcción, 2004

5. Mónica Silva Contreras. “Puentes metálicos sobre el río Guaire: el carácter de la tradición académica y la imagen del diseño estructural”, Tecnología y Construcción, 2004 y Colección Crono Arquitectura Venezuela.

6. https://guiaccs.com/planos/la-ciudad-del-caballo/

7. Colección Crono Arquitectura Venezuela y https://www.pinterest.com/pin/290834088413694974/

8. https://www.facebook.com/BitacoraDeAgora/photos/a.112659453742221/287367976271367/?type=3 y https://www.facebook.com/lavenezuelainmortal/photos/a.192793934152881/922602524505348/?type=3&locale=es_LA

9. https://www.facebook.com/lavenezuelainmortal/photos/a.192793934152881.38600.192346174197657/902136463218621/?locale=fr_FR&paipv=0&eav=AfZw7UcCyvBX6sc_L0E6zag-vl7ptxP_mD7IJ73jcfVTf8QkQx2K5gSHvwsJbJ8kC1U&_rdr y Colección Crono Arquitectura Venezuela

10. http://guiaccs.com/planos/petroleo-automovil-y-turismo/ y Captura de Google Earth

12. Captura de Google Earth, http://hanniagomez.blogspot.com/2016/02/puente-de-paz.html y Colección Fundación Arquitectura y Ciudad