Archivos diarios: 26 de julio, 2020

Postal nº 220

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

EFEMÉRIDES

Veinte años sin Enric Miralles

El autor del Parlamento de Escocia o la ampliación del Ayuntamiento de Utrecht murió con 45 años convertido en arquitecto internacional. Nadie en España ha conseguido ocupar todavía su lugar de referencia

Anatxu Zabalbeascoa

3 de julio de 2020

Tomado de El País/Babelia

Enric Miralles (Barcelona, 1954-2000) no distinguía entre edificios del pasado y edificios actuales. “Si han llegado hasta hoy, son actuales”, decía. Para él, construir no era el punto final en ningún trabajo, era el principio. “La sensación de obra inacabada imprime vitalidad, modestia, la aspiración a trabajar con el tiempo y no en su contra”. Estaba convencido de que no había que temer al tiempo, había que prepararse para asumirlo. “Cualquier construcción que ha sido capaz de sobrevivir al paso del tiempo es, por definición, una continua transformación”, justificaba.

Pocos arquitectos se han enfrentado a la arquitectura con la amplitud mental de Enric Miralles. Desaparecido el 3 de julio de 2000, a los 45 años, tras un fulminante tumor cerebral, dejó por el mundo –Alemania, Holanda, Escocia, Barcelona, Alicante o Japón– un abanico de proyectos magistrales e inesperados con algo en común: la capacidad de construir un lugar. Salvo el rascacielos que levantó en Barcelona para Gas Natural, sus obras eran, son, más una topografía que un edificio, algo más cercano a la naturaleza que a la razón o la geometría. El Cementerio de Igualada, donde está enterrado, está hecho del paso del tiempo. Es, como tantas de sus obras, un trabajo en perpetua transformación. Ha ido construyéndose con la muerte de las personas que le dan vida. Por eso es lo contrario de una tumba.

Además de obras, Miralles dejó también un reguero de discípulos capaces de pensar por sí mismos. La razón es sencilla: era un arquitecto-eucalipto. Inimitable, nada hubiera podido crecer a su sombra. Sin embargo, tenía claro que la arquitectura es un trabajo en equipo. Por eso su oficina, capitaneada por su última socia –y esposa– Benedetta Tagliabue, fue capaz de concluir los grandes proyectos que él apenas sembró en el extranjero.

Nadie en España ha podido ocupar todavía su lugar. Solo la capacidad de arriesgarse, entregarse y reinventarse en cada proyecto de SelgasCano habla un idioma –en absoluto un estilo– igualmente ambicioso. EMBT (las iniciales de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue), convertido en un notable estudio de arquitectura, lo sabe. Además de sus propios proyectos, tienen un legado que gestionar y lo hacen desde la Fundación Enric Miralles, a la que el Ayuntamiento de la ciudad ha encargado recordar al arquitecto dos décadas después.

Miralles les pedía a los proyectos intensidad suficiente para no aburrirse. La intensidad en arquitectura hace que, en medio del duelo por un ser querido, alguien pueda tener un instante de paz perdiendo la mirada en un cementerio que, devorado por la vegetación, le haga pensar más en el ciclo de la vida que en la muerte que lo ha llevado hasta allí. Por eso la intensidad que complica los proyectos también los asienta. Les multiplica el uso, los hace permanecer en el tiempo. Miralles corrió riesgos: en Alicante levantó un pabellón deportivo que, lejos de la mayoría de los estadios, es un micromundo que permite la convivencia entre deportes y descubrimiento. En Morella (Castellón), con la arquitecta Carme Pinós, levantó una escuela que forma a la vez parte del monte y del precipicio. En Fráncfort supo trabajar con la industria para la Escuela de Música de la ciudad y en Utrecht explicó, ampliando el antiguo ayuntamiento, que las capas y las trazas son el documento donde está condensado el tiempo de un lugar.

Con el tiempo, y contra el poco que tuvo en este mundo, construyó lo que hoy, con las distancia de dos décadas, puede juzgarse como un legado sobresaliente. Asociado primero a Carme Pinós y posteriormente a la madre de sus dos hijos, la proyectista italiana Benedetta Tagliabue, Enric hablaba con frecuencia de la mudanza, de la idea de que la arquitectura –como la literatura– reapareciera en otro lugar. Y aunque consolidó una manera de proyectar muy personal, aseguraba que la mayor parte de las ideas que tenemos no son nuestras. “Forman parte de una especie de espíritu de un tiempo que viene dado por la capacidad de interpretar de una sociedad”, dijo una vez.

Cuando sobrepasó los 40 años, Rafael Moneo escribió un juicio célebre: Miralles corría el riesgo de convertirse en un arquitecto “con más pasado que futuro”. El tiempo ha demostrado que el autor del Museo de Mérida se equivocó maravillosa y tristemente. Resultó cierto que a Miralles le quedaba poco tiempo, pero en esos años fue capaz de construir un universo. Sus trabajos póstumos fueron mayoritariamente internacionales: la Ampliación del Ayuntamiento de Utrecht –construida dejando hablar a cada época– o el Parlamento de Escocia –un lugar cercano al exterior y abierto al diálogo– demuestran hoy que, como sucede con la mejor arquitectura, es imposible fechar esos trabajos. Miralles trabajaba con el tiempo, multiplicándolo, comprendiéndolo, adelantándolo y asumiéndolo. Decía que una casa tiene que tener una intensidad parecida a cómo vives. También que, a través de la propia arquitectura, aprendía a hacer arquitectura: “El experimento está ligado a la duración de tu vida, no a la duración de tus edificios”.

ACA

¿SABÍA USTED…

… que en 1952, hace 68 años, se concluye la construcción del tercer tramo de la avenida Sucre?

Es a partir de lo que fue la conexión entre el poblado de Catia, cuya fundación se remonta a 1557 cuando Francisco Fajardo en su segundo viaje de conquista del Valle de San Francisco construye un primer asentamiento que denomina “Villa de Catia”, y el centro de Caracas que se deben buscar los orígenes de lo que hoy conocemos como la avenida Sucre, principal arteria vial del noroeste de la ciudad.

Tal y como señala Guillermo Durand G., cronista de la ciudad, en el blog Caracas Cuéntame, pese a los intentos frustrados del Presidente del Concejo Municipal de Caracas, Domingo de Esquivel, de elevarla en 1853 al rango de parroquia, “hasta fines del siglo XIX Catia ocupó un humilde y discreto lugar en la evolución urbanística de la ciudad. Como localidad sólo había alcanzado el rango de caserío y así era señalada en los sucesivos censos de población que comenzaron a elaborarse a partir de 1873. En este sentido, podría decirse que Catia se hallaba en el ‘patio trasero’ de Caracas formando parte de la extensa parroquia de Altagracia”. Y sigue: “Actividades económicas de carácter agrícola y pecuaria sustentaron la paulatina pero sostenida aparición de caseríos, barrios y muy tardíamente urbanizaciones obreras; es así como vemos surgir Las Tinajitas, Gato Negro, Agua Salud, Agua Salada, Los Frailes, Los Flores, Los Magallanes, Ruperto Lugo, El Manicomio, Ojo de Agua, Nueva Tacagua, Nueva Caracas, Pro-Patria, etc.”

Para el tema que nos ocupa, la construcción primero del llamado Camino de Catia (1845) y más tarde (1883) del Ferrocarril Caracas-La Guaira (también conocido con el Ferrocarril Inglés), marcan dos momentos importantes que permiten hablar de Catia como punto fundamental en la conexión de Caracas con el litoral para la salida o llegada al país. También lo fueron para el empuje y conectividad del sector y los caseríos que la integraban con la actividad urbana de la capital. Según se recoge en “La Nueva Caracas”, texto de María Isabel Peña e Izaskun Landa aparecido en Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (2015), vista desde el centro “la primera conexión hacia Catia se inicia en la esquina noroeste de Santa Capilla, hasta llegar a la quebrada Agua Salud, donde se hizo registro gráfico del primer asentamiento obrero en el oeste de Caracas”.

Desde otro punto de vista, Catia se fue convirtiendo paulatinamente en lugar de esparcimiento y recreación popular para la ciudad dada la existencia en sus predios de una Laguna que databa del año 1557, depósito natural de la Quebrada Caroata, que recibía las aguas de sus afluentes: las quebradas Agua Salud, Agua Salada, El Polvorín, Tacagua y Blandín, en la que se podía remar en pequeñas lanchas de alquiler, merendar al aire libre y disfrutar de su bar La Pulmonía. Su accesibilidad desde finales de los años 1920 se facilitó en virtud de la apertura de una ruta de tranvía que partía desde la propia Plaza Bolívar y otra de transponte público que utilizaban la avenida Sucre como sistema vial de desplazamiento.

Para cuando en 1936, junto a San Agustín, Catia y sus alrededores son finalmente convertidos por el Concejo Municipal del Distrito Federal en parroquia, ya el “Viejo Camino del Oeste” era conocido como avenida Sucre desde 1922, transfiriéndose su denominación a toda la entidad, constituyéndose en la única de la capital que se nombra con el apellido de un héroe de la Independencia.

De acuerdo a la “Exposición del Gobernador al Concejo Municipal de Caracas en enero de 1924”, transcrita por Durand, “la Avenida Sucre (…) constituye hoy (habla en 1924) una de las principales arterias de la capital, enlaza entre si los importantes caseríos de Las Tinajitas, Agua Salud, Agua Salada y Catia, con una población cada vez más numerosa; ha sido embellecida con construcciones modernas, funcionan en ella algunas fábricas y en los últimos meses se han despachado por la sala de centralización de cuentas nuevas patentes para el establecimiento de industrias y negocios instalados en todo su trayecto. Fácil es colegir que con tales progresos, han surgido a nueva vida dichos caseríos (…) El Gobierno del Distrito (Federal) ha desplegado durante el año último una constante labor en pro de los intereses generales de la Avenida Sucre. (…) Ha sido necesario también aumentar el alumbrado eléctrico de que estaba provista, y al efecto, ordené a la compañía respectiva que se hicieran instalaciones para veintidós focos más, los cuales fueron distribuidos del puente de Catia a las jabonerías, y están en actividad desde el mes de septiembre próximo pasado”.

Esta mejora vial trajo como consecuencia la urbanización de grandes extensiones de uso agrícola al oeste del Centro de Caracas (Pro-Patria, Urdaneta, Francisco de Miranda y Ciudad Tablita), así como también la construcción en 1928 como parte del plan de viviendas del recién creado Banco Obrero de una nueva urbanización que se denominó “Nueva Caracas”, organizada con base a una retícula de aproximadamente 58 manzanas rectangulares y cuadradas diseñada por el ingeniero Oscar Ochoa, que contaba con la avenida España (hoy Bulevar de Catia) como eje principal norte-sur que uniría la plaza Sucre con la Pérez Bonalde.

El inicio de la avenida Sucre se fija, entonces, en la plaza “General Juan Crisóstomo Gómez” bautizada así en noviembre 1928 cuando fue creada, pasando luego a llamarse “Agustín Codazzi” a la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, para finalmente denominarse plaza “Sucre” en 1941 pasando después de 1951 a ser presidida por una estatua ecuestre del Mariscal de Ayacucho realizada por el escultor Lorenzo González en 1922. Transcurre en sentido este-oeste y sirve de drenaje a los sectores de Cútira, Ruperto Lugo, Los Frailes, Barrio Obrero, Manicomio, Los Robles, Lídice, Puerta de Caracas, El Polvorín y La Pastora al norte, y Los Flores, 23 de enero, Monte Piedad, Agua Salud y Caño Amarillo al sur. Finaliza en la plaza O’Leary de El Silencio. Su realización se va ejecutando por tramos que le van dando uniformidad al trazado concluyéndose el tercero en 1952 y cerrándose finalmente con la construcción en 1954 del viaducto Nueva República que sustituyó al antiguo puente de Pagüita.

La crónica aparecida en el diario El Universal el 24 de noviembre de 1952 describe la finalización del “tercer tramo de la Avenida Sucre , o sea el trecho comprendido entre Tinajitas y la antigua placita Diego de Losada, una de las obras inauguradas ayer”, como “un paso decisivo para la cómoda circulación de os vehículos desde el centro hacia Catia y demás barrios del Oeste”.

De acuerdo a la misma nota de prensa el costo neto de la obra fue de Bs. 14.689.955 “habiéndose hecho una inversión de 8.378.500 bolívares por concepto de adquisiciones, mano de obra, intereses bancarios, obras secundarias y otros gastos que es obvio enunciar, lo que da un total de 23.068.455 bolívares. (…) Lo invertido en inmuebles incluyen compras destinadas a zonas verdes y queda un área de terreno sobrante de 16.757 metros cuadrados, a razón de 500 bolívares el metro. (…)

El proyecto se elaboró con la colaboración de la Comisión Nacional de Urbanismo, la Dirección de Obras Públicas Municipales y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

Las características generales de la Avenida son las siguientes:

- Tiene 3.234 metros de longitud y está comprendida entre la Plaza de Catia y la Plazoleta de las Tinajitas con un ancho de 26 Ms.

- La Avenida fue dotada de un moderno servicio de cloacas, acueductos y obras de drenaje proyectadas por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

- Las redes de cloacas y acueducto y la instalación de teléfonos y electricidad han sido colocadas por debajo de las aceras, a fin de evitar en caso de reparaciones las roturas del pavimento de la calzada.

- Fue necesario rectificar los antiguos accesos a la Avenida y construir una vía paralela entre la calle “Subida del Manicomio” y la calle “Los Robles” y una vía de empalme con Caño Amarillo, de una longitud de 300 Ms.

- Para hacer la Avenida hubo necesidad de demoler 314 casas: de las cuales 240 se demolieron totalmente y 74 parcialmente.

- Los terrenos ocupados por estas casas fueron dedicados a la Avenida propiamente dicha y a una extensa zona verde con una superficie de alrededor de 18.000 M2 que se extiende al Sur de la Avenida, desde el edificio de la Compañía de Teléfonos hasta la estación del Ferrocarril Caracas-La Guaira.

- También quedaron 16.757 M2 de terrenos aprovechables para edificaciones cónsonas con la nueva Avenida y de cuya valorización se beneficiará el Municipio.

- Como obras secundarias se construyeron nuevos alcantarillados cuyos diámetros varían de 75 cms a 1,80 Ms.

- Según el trazo más apropiado de la nueva Avenida, esta quedaba proyectada en un sector sobre La Quebrada de Caroata, haciéndose necesaria la construcción de costosos muros de contención, se pidió al Instituto Nacional de Obras Sanitarias que estudiase y proyectase una bóveda.

- De acuerdo con los planos y especificaciones que o fueron suministrados por dicho Instituto procedimos a construir una bóveda de 140 Ms de largo y 6,50 Ms de diámetro.

Para que la Avenida cumpla a cabalidad su función primordial de vialidad, es necesario proceder de inmediato a construir el empalme con la Avenida Este y con las Avenidas Bolívar y San Martín, a través de la Plaza Urdaneta, estando para esta fecha completamente terminados los estudios y proyectos correspondientes.

Además, por ser esta Avenida la entrada a la Capital, por no existir ninguna plaza suficientemente amplia en toda la Parroquia Sucre, por la importancia que hoy tiene la Avenida y por la necesidad de solucionar los problemas del tránsito derivados de su empalme con las calles de Colombia, Bolívar y Tacagua y con la Avenida España, consideramos indispensable que se construya una gran plaza que contribuiría al embellecimiento de la zona y en la que se deberá erigir un monumento al Mariscal Sucre.

Si se realizase el proyecto aprobado por la Comisión Nacional de Urbanismo quedarían enlazadas en forma racional aquellas arterias de tránsito y tendría Caracas una entrada cónsona con su importancia.

Estas obras están programadas por el Gobierno para ser ejecutadas el próximo año.”

Esta larga cita da cuenta de la importancia estratégica de la avenida la cual, de acuerdo al Plano Regulador de Caracas. Ordenanza y Plano de Zonificación, 1953, formaba parte de las Comunidades 1, 2 y 3 contemplándose áreas verdes y usos comerciales al sur, y residenciales con comercio al norte.

Enmarcada dentro de las 9 obras imprescindibles dentro de las 19 contempladas por el Plan Municipal de Vialidad de 1951 y junto a las avenidas Simón Bolivar y Atlántico, parte del sistema nordeste previsto dentro del Plan Regulador de Caracas de aquel mismo año, el tercer tramo de la avenida Sucre se complementó entre 1953 y 1954 con el enlace en Catia con la autopista Caracas-La Guaira hacia la avenida San Martín, el enlace con la avenida Urdaneta, la rectificación del radio de entrada al viaducto de Pagüita y el enlace con la plaza Urdaneta (O’Leary) en El Silencio, estando estos dos últimos asuntos vinculados a la realización, como ya mencionamos, del viaducto Nueva República, proyectado y calculado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi (1902-1989), autor del diseño del Puente sobre el Lago de Maracaibo y construido por la firma venezolana Precomprimido, C.A., integrada por los ingenieros Juan F. Otaola Paván (1920-2000) y Oscar Benedetti Pietri (1926-2013).

Cubierta por el tramo inicial de la Línea 1 del Metro de Caracas, sobre la avenida Sucre se ubican las estaciones Gato Negro y Agua Salud. También se encuentran sobre ella el Parque de Oeste (Alí Primera) proyecto del arquitecto Gregory White e inmersa en él la escuela Miguel Antonio Caro de Luis Malaussena como obras de interés.

La avenida Sucre tiene hoy el aspecto propio de una vía que no ha terminado de conformar un perfil urbano acorde a su jerarquía, que no ha terminado de cuajar. Aparecen aún a ambos lados edificaciones de baja y muy desigual calidad, edificios de vivienda y comercios de gran tamaño junto a antiguas casas deterioradas que transmiten, a pesar del paso del tiempo, un bajo interés por mejorar su apariencia, menospreciando la importancia de los núcleos habitacionales de carácter popular y alta densidad que ocupan sus alrededores.

ACA

Procedencia de las Imágenes

1 izquierda. http://guiaccs.com/zona-10/

1 derecha. http://guiaccs.com/planos/la-ciudad-del-caballo/

2, 3, 5 y 6. Colección Crono Arquitectura Venezuela

4. Juan José Martín Frechilla, Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna, 2004

ALGO MÁS SOBRE LA POSTAL Nº 220

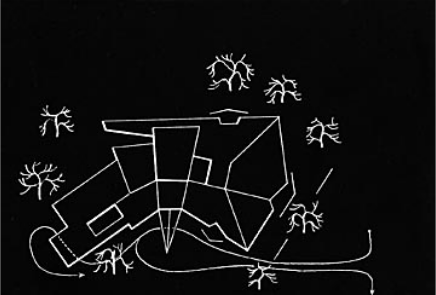

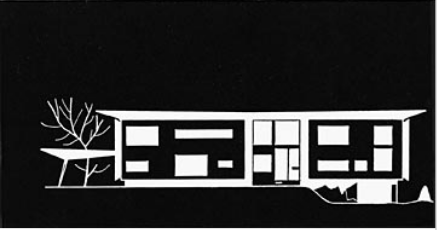

Toparse de nuevo ante el compromiso de elaborar una nota sobre una edificación que ha sido objeto de todos los elogios posibles y que, además, siendo quizás la más internacional de las casas realizadas en nuestro país, es reconocida por su propio autor como una de sus dos mejores piezas (junto a la Torre Pirelli -1958-), no deja de entrañar una enorme dificultad si lo que se busca es ofrecer una mirada que aporte interés, información y capacidad interpretativa. Por fortuna, la Villa Planchart o Quinta “El Cerrito” (1957) ubicada en la Calle La Colina, Colinas de San Román, Caracas, obra de Giovanni (Gio) Ponti (1891-1979), arquitecto, diseñador industrial, pintor, poeta, editor, profesor universitario y publicista milanés, se trata de una obra ampliamente documentada, profusamente analizada y muy bien fotografiada por lo que el lector puede, si el texto no le convence, deleitarse con las reproducciones que aquí se muestran yendo a las fuentes de donde proceden que no son otras que la extensa bibliografía existente sobre su autor.

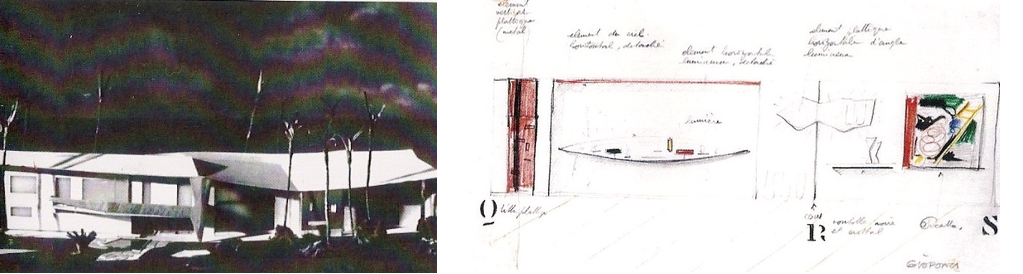

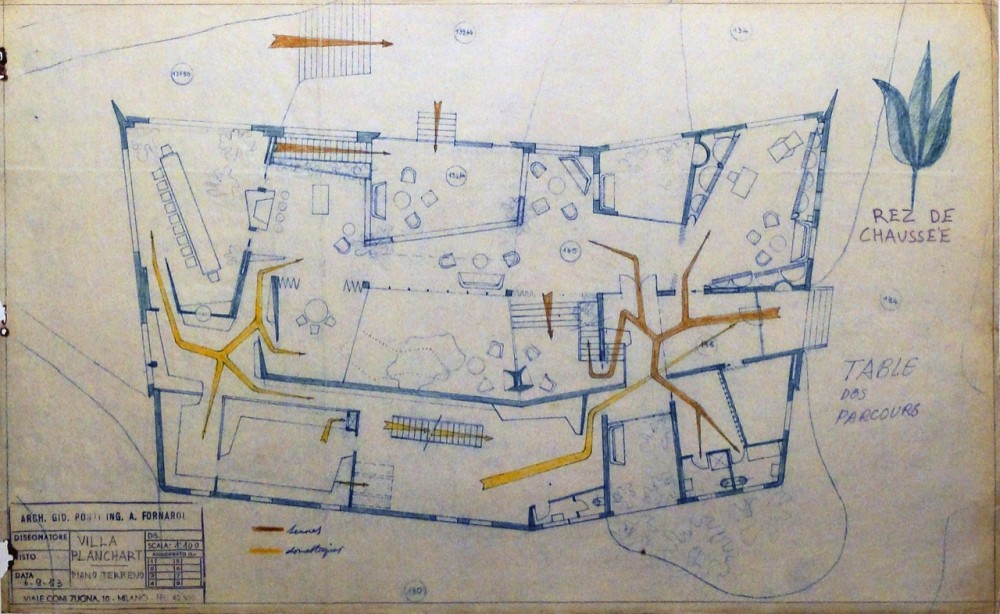

Comencemos por acotar que cuando Ponti es contactado en 1953 por Ana Luisa –Anala– Braun de Planchart y Armando Planchart Franklin por vía epistolar y posterior visita a Milán, ya el importante creador italiano contaba con 62 años y una sólida trayectoria que podría haberle permitido rechazar el encargo: sólo la insistencia en reunirse, la fe en que era el arquitecto adecuado y la convicción en que se lograría un gran resultado, mostradas por quienes seguramente fueron los mejores clientes con que se haya topado jamás, permitieron que ello ocurriera. Tal fue la sinergia alcanzada, que tanto el proyecto como la construcción de la casa permitieron a Ponti exhibir todo el espectro de áreas en las cuales como diseñador ya había actuado con gran solvencia, interviniendo con absoluta libertad no sólo en las totalidad de los revestimientos, acabados y detalles arquitectónicos (pisos, techos, puertas, ventanas, picaportes), sino también en la decoración y selección del equipamiento que la conformaba, donde incorporó diseños propios de lámparas producidas para Arredoluce y Fontana Arte, y de muebles elaborados entonces para Altamira, Cassina y M. Singer & Sons, quedando para la posteridad la elegante butaca D.154.2 (ideada exclusivamente para “El Cerrito”) que produce hoy en día Molteni&C, así como la cubertería y la vajilla. Todo ello se sumó de manera complementaria a una muy bien seleccionada colección de obras de arte que incluía piezas de Armando Reverón, Jesús Soto, Alexander Calder y Alejandro Otero, por sólo citar unos cuantos.

No en vano Ponti llegó en un momento a afirmar: “Al diseño de la villa Planchart he dedicado todo mi ser, y en la misma he podido concretar completamente mi manera de pensar una arquitectura, tanto en el exterior como en el interior», amén de su condición de hombre que creía en la intervención de la totalidad cuan si fuera un ser del Renacimiento.

Por otro lado, de la importante e intensa participación de los Planchart en la toma de decisiones da fe un intenso carteo (se cuenta con más de 700 comunicaciones entre misivas y telegramas que corroboran esta afirmación) en la que se atendía y muchas veces se daba curso a la opinión de los propietarios dentro de una línea donde en ningún momento se perdió la coherencia.

También es bueno recordar que Ponti ya había incursionado en Venezuela proyectando previamente la Villa Arreaza o Quinta “Diamantina” (1955-demolida en 1994), localizada en el Caracas Country Club y había realizado los anteproyectos de la Villa González-Gorrondona (1956), Parque Nacional El Ávila y para un edificio de oficinas (1954), esquina de Mercaderes. Posteriores a “El Cerrito” serán la transformación de la antigua Villa Mata Guzmán-Blanco (1958), Lomas del Mirador y la remodelación de la Quinta “La Barraca” (1958), Los Chorros. En total serán cuatro las casas que se concluirán siendo obras, como bien señala Hannia Gómez en “Trópico de Ponti” texto aparecido en Las Italias de Caracas (2012), en las que se atiende y explota al máximo el espacio interior para lo cual recurre en todas ellas al uso del patio como tema utilizándolo en algún caso como la Villa Arreaza hasta siete veces. “En ellos -dirá Gómez- ‘el cielo cuenta su propia historia’, y prosigue: “Estas tropicales casas se caracterizan por sus ventanas ‘colocadas en el cielo’, sus ‘frentes perforados’, sus macro-celosías tropicales y por estar al resguardo de grades cubiertas, bajo los cuales Ponti construirá ‘un gran y único ambiente’ ”.

Esa posibilidad de mirar “El Cerrito” como la variante mejor lograda de lo que fue una exploración de Ponti en torno al comportamiento en el trópico de temas por él explorados durante la década de los cincuenta del siglo XX, permite a Gómez expresar cómo dentro de la impureza formal que presentan sus casas “venezolanas” se logra “un interesante híbrido… Es como si Ponti buscase la versión que mejor se adaptara al clima y a las características del Caribe, mezclando con libertad el tipo del ‘gran techo-planta libre’, el tipo de la ‘forma finita’ y el tipo de la ‘fachada independiente’. En ellas, quebrará aún más el ángulo de las plantas, desplegándolas como abanicos ante el paisaje”. “El Cerrito” es de todas la solución más próxima a un prisma “puro” que, posado sobre un inigualable terreno de 2 hectáreas ubicado en el tope de una colina con 360º de visual sobre la ciudad, a modo de contenedor, concentra en el interior sus 1.500 m2 de construcción (planta baja, planta alta y semisotano), organizados en torno a un patio que no ocupa el centro geométrico y reinterpreta tanto la casa tradicional venezolana como la villa italiana.

Sus quintas caraqueñas (y “El Cerrito” la que más) aprovechan al máximo -según palabras de Gómez- “el verde lujurioso de la naturaleza, con el solaz de las grandes vistas sobre la cadena montañosa de El Ávila… son ligeras, aisladas como objetos en el paisaje, y profusamente coloridas al interior, contrastando con el siempre dominante blanco mediterráneo. En todas fluye libre el espacio de la misma manera como lo hace en su residencia personal en Via Dezza en Milán. En todas llama la atención la irrupción de multiformes y anti-estándar estancias tropicales ‘a la italiana’: jardines internos, pérgolas, comedores al aire libre. En todas, las marquesinas y los aleros de las cubiertas-mariposas ‘a farfalla’ y a la ‘mezza farfalla’ en concreto armado, emprenden un osadísimo vuelo”.

Ponti llegó a decir en algún momento que la exuberancia tropical de Caracas lo abrumaba (“el trópico me atrapa”), razón por la cual viajó a Venezuela pocas veces en el lapso de cuatro años transcurridos entre el proyecto y la construcción de la casa. Prefirió el diseño a distancia el cual acompañó con una profusa, muy detallada y precisa documentación consistente en los planos y memorias que enviaba, amén de las cartas que con asiduidad escribía. No obstante, su traducción libre de lo que era estar en el Caribe le permitió jugar con lo abierto y lo cerrado de manera sabia logrando una luminosidad interior que permite unas veces mitigar y otras resaltar un “sobrediseño” que en ocasiones agobia.

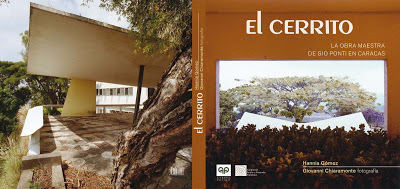

La obra completa de Ponti, quien en 1928 creó la influyente la revista Domus, que dirigió desde 1928 hasta su muerte, ha sido recogida en numerosas publicaciones muchas de ellas escritas de su puño y letra. En 1933 publicó The Italian House, en la que definió el hogar como una «vasija»: debería ser «tan bella como un cristal, pero perforada como una gruta llena de estalactitas […] que pudiera ser juzgada por el encanto que uno siente al mirarla tanto desde fuera como al vivirla desde dentro”. Posteriormente destaca también de su propia autoría Amate L’architettura. L’architettura é un cristallo (1957) y de entre las más recientes El Cerrito: la obra maestra de Gio Ponti en Caracas (2009) que Hannia Gómez dedica exclusivamente a esta inigualable casa.

Su enorme y variada producción que va “desde un rascacielos hasta una cucharilla de café” ha sido expuesta en diversas ocasiones siendo las muestras más recientes: “Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer” en el Museo de Artes Decorativas de París (19 de octubre 2018-5 de mayo 2019), la primera que expuso su trabajo fuera de Italia, y “Gio Ponti. Amare lL’architettura” en el Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI), gran retrospectiva realizada en conmemoración del 40 aniversario de su muerte, abierta entre el 27 de septiembre de 2019 y el 27 de septiembre de 2020.

El legado de Ponti en Venezuela es atesorado con gran esmero y profesionalismo en los archivos de la Fundación Planchart entidad que, teniendo en la casa su epicentro, sigue a la espera de la construcción en sus predios de su propia sede, proyectada desde 2017 cuando se cumplieron los 50 años de la terminación de la villa, elemento fundamental para colaborar en su preservación.

Para finalizar nos quedamos con esta frase de este polifacético creador que promulgaba y profesaba el “diseño total”: «el material más resistente en un edificio no es la madera, ni la piedra, ni el acero, ni el vidrio: es el arte.»

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal, 1, 5 y 6. https://www.villaplanchart.net/la-casa/

2. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

3 y 4. Las Italias de Caracas. Catálogo de la exposición del mismo nombre, Sala TAC, 2012

7. https://villaplanchart.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

8. https://www.archiportale.com/eventi/2020/maxxi-roma/gio-ponti.-amare-l-architettura_13497.html

ES NOTICIA

Notre Dame se reconstruirá de forma idéntica a antes del incendio

El presidente Macron renuncia al deseado «gesto arquitectónico contemporáneo» para mantener el calendario de las obras

Marc Bassets

09/07/2020

Tomado de elpais.com

Nada de experimentos con Notre Dame. Quince meses después del incendio que destruyó el techo de la catedral y la icónica aguja que la coronaba, Emmanuel Macron ha emitido su dictamen. La catedral se reconstruirá “de la manera más conforme posible a su último estado completo” con el objetivo de “no retrasar las obras ni complicar el asunto” mediante una restauración de estilo moderno. Este es, según explicó el jueves por la noche el palacio del Elíseo, el deseo del presidente de la República, que debería cumplirse en 2024, en vísperas de los Juegos Olímpicos de París, cuando, tal como establece el calendario, tendrían que culminar las obras. Notre Dame recobrará entonces su antigua forma: solo en sus aledaños se permitirán innovaciones arquitectónicas.

La posición de Macron representa un giro respecto a la que mantuvo después del incendio del 15 de abril de 2019. Entonces, sugirió un “gesto arquitectónico contemporáneo”. Se habló de un concurso internacional. Circularon los proyectos más variopintos, desde una flecha de cristal a un techo ajardinado. La idea habría consistido en aunar lo antiguo y lo nuevo, una síntesis que, de hecho, habría entroncado con la tradición de Notre Dame, construida con añadidos de distintas épocas: la misma aguja destruida, obra de Eugène Viollet-le-Duc, databa del siglo XIX. El “gesto contemporáneo”, además, habría permitido al presidente realizar un “gesto mitterrandiano”: dejar en herencia a la capital francesa una obra arquitectónica, como hizo François Mitterrand con la pirámide I.M. Pei en el Louvre.

Pero el tiempo apremia, y la recesión derivada del coronavirus, e imposible de prever hace un año, también ha cambiado el escenario. La delicada operación para retirar el andamiaje —40.000 tubos fundidos que ejercen una presión de más de 200 toneladas sobre la cubierta derruida— empezó hace un mes y debería prolongarse durante el verano. Y los retrasos se acumulan: primero, por la detección de altas tasas de contaminación de plomo en las cercanías de la catedral; después, por las semanas de confinamiento. “Avanzamos de forma resuelta, sin temblar, hacia la fecha de abril 2024”, garantizó en mayo el general Jean-Louis Georgelin, al mando de la reconstrucción.

La rectificación de Macron llegó al término de una reunión de cuatro horas de la Comisión Nacional del Patrimonio y de la Arquitectura (CNPA). La comisión aprobó “por unanimidad” la propuesta “consistente en restablecer la arquitectura de Viollet-le-Duc en lo que respecta a la cubierta y a la aguja, y en el respeto de los materiales originales”, declaró a la agencia France Presse el senador Jean-Pierre Leleux, que dirige la comisión. Por la mañana, la nueva ministra de Cultura, Roselyne Bachelot, había adelantado que “se está formado un consenso amplio para una reconstrucción idéntica en la opinión pública y entre quienes toman las decisiones, porque al final […] quien decidirá será el presidente de la República. Así fue. El Elíseo zanjó el debate, que había durado más de un año, con un comunicado. “Al término de las consultas y del dictamen consultivo de la CNPA emitido hoy, el presidente de la República ha adquirido la convicción de la necesidad de restaurar Notre Dame de París de la manera más conforme posible con su último estado completo, coherente y conocido”, dice la presidencia. La restauración, añade el comunicado, “afectará notablemente a la aguja, a la cubierta de madera y al techo”. Macron precisa que la restauración deberá “apostar por el desarrollo sostenible en la elección de los materiales y el desarrollo de las obras” y “apostar por un gesto contemporáneo por medio del reordenamiento de los aledaños de la catedral, en estrecha colaboración con la ciudad de París”.

ACA