Archivo de la etiqueta: Hoteles Nacionales

HOTELES NACIONALES

Hotel Rancho Grande

Con el hotel Rancho Grande cerramos el repaso a la red de instalaciones que a partir de 1930, bajo la coordinación del Despacho de Turismo, constituyeron una prometedora infraestructura tendiente a atender la demanda de visitantes que poco a poco se incrementaba en el país. Recordemos que dicha red se comienza a conformar cuando en 1920 abre sus puertas el “Gran Hotel Termal de los Baños” de San Juan de los Morros, se amplía en 1928 con la incorporación del “Hotel Miramar” en Macuto y culmina con la inauguración en 1930 del “Hotel Jardín” en Maracay. Como bien señala Ciro Caraballo Perichi en Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista (1993), en 1931 “a este sistema de hoteles se incorporaría el nuevo ‘Pabellón del Hipódromo’ del Paraíso, en Caracas, el cual si bien no era propiamente un hotel, brindaba una amplia gama de servicios recreativos que estaban en concordancia con la oferta de la red hotelera estatal” y se sumaría como último eslabón el hotel Rancho Grande, proyectado en 1933, al igual que el Pabellón del Hipódromo, por el ingeniero André Potel.

Esta limitada gama de opciones, sin embargo, en algún momento se pensó complementar con otras edificaciones que abarcarían buena parte del territorio nacional, cuya entusiasta exposición aparece en un artículo publicado en El Nuevo País del 15 de octubre de 1931 titulado “Rutas de Turismo. La Industria Hotelera Nacional”, firmado por el Dr. Alfredo Nepustil, citado por Caraballo. Allí se recoge como “… el Gobierno Nacional -animado por el esfuerzo de hacer el mayor número de lugares atrayentes- tiene el magnífico propósito de desarrollo de la industria hotelera… y está en proyecto: construir un hotel en Caracas, para alojar 600 turistas, uno en el Puerto de Turiamo, hoteles en Puerto Cabello, Barquisimeto, Trujillo, Mérida y San Cristóbal. Además será reconstruido el hotel de los baños termales de San Juan de los Morros y erigido un balneario en la isla de Otama -Lago de Valencia- que tiene una playa hermosa de arena, con un pabellón para fiestas”. Aunque lo señalado por Nepustil apunta de forma marcada a cubrir el centro y occidente del país, no dejaba de ser auspiciosa en cuanto a traducir una clara política de atención al viajero nacional e internacional.

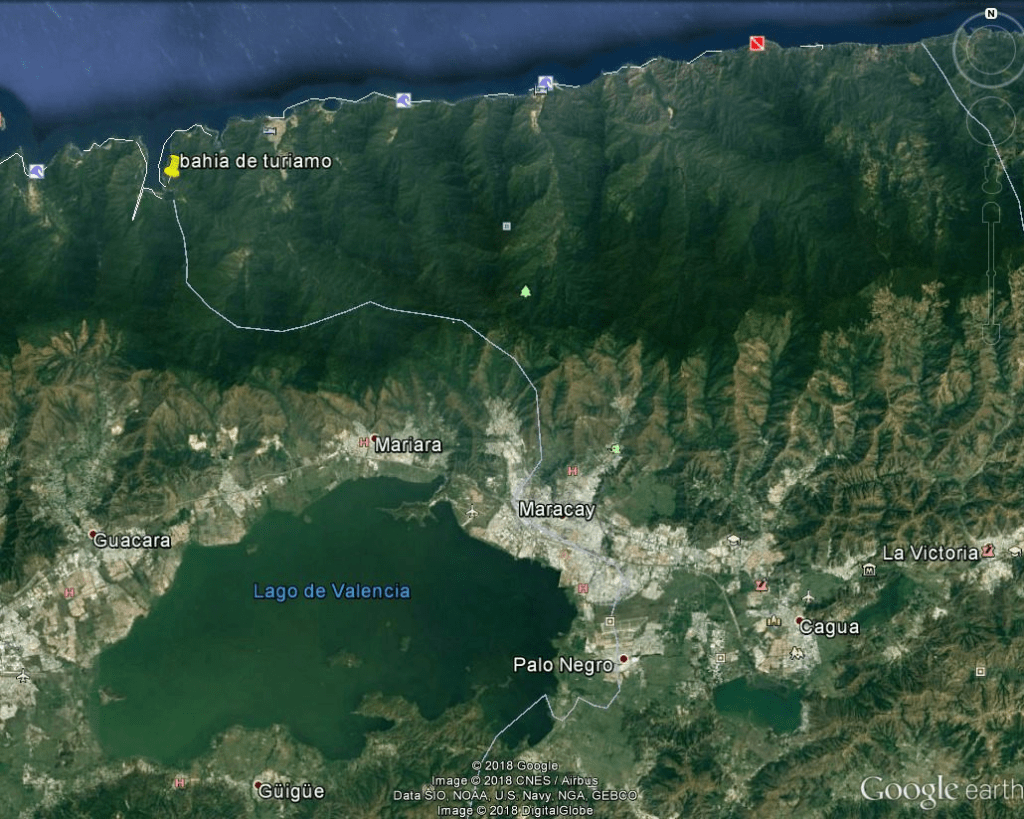

Junto a la propuesta de ampliar la oferta hotelera se manejaba como detonante para reactivar la construcción de instalaciones de ese tipo por parte del Estado la idea de crear cercano a Maracay (consolidada durante el gomecismo como centro del poder político-militar nacional), un puerto internacional, que minimizara la dependencia de La Guaira y Puerto Cabello, a ser ubicado en Turiamo, bahía de aguas profundas ubicada a 35 kilómetros de la capital de Aragua, muy cercana a Ocumare. Gómez quien visitara la zona por primera vez en 1920 ya había visualizado en esa “obra maravillosa de la Naturaleza” la posibilidad de convertirse a futuro en pieza clave para “el desarrollo del comercio mundial”.

El macroproyecto encargado al ingeniero A. Lebel, pensado para hacer de Turiamo “el más grande, moderno y mejor equipado complejo portuario que hubiera existido en Venezuela”, permitiría, por tanto, atender el redimensionado intercambio comercial vinculado a las nuevas condiciones de la Venezuela petrolera así como el tráfico de turistas.

En 1929 se concluían los estudios técnicos contemplándose como parte del proyecto: ”un puerto libre de derechos aduanales, con playas, hoteles y recreaciones, moderno urbanismo, sumado todo ello a la directa conexión con Maracay -núcleo del naciente turismo nacional- a través de una carretera, un cable aéreo y un servicio de hidroaviones”, según nos relata Caraballo. El puerto en sí estaría dotado de “todas las instalaciones y equipos de rigor: dique, aduana, almacenes, talleres, etc.; contaría además con una refinería petrolera desde la cual un oleoducto surtiría el producto a los barcos tanqueros para su exportación. Al este del puerto se ubicaría la nueva ciudad, erigida de acuerdo a un patrón urbanístico que combinaba la cuadrícula con calles radiales de imagen decimonónicas y un gran bulevar costero. Contaba con áreas destinadas a los edificios administrativos, el hospital, la catedral, el mercado, una escuela, plazas y jardines públicos. De igual manera tenía espacios para una urbanización obrera, la cual iba a ser emplazada entre la ciudad y el puerto, inmediata a la zona industrial. (…) Al oeste del desarrollo, inmediato a la desembocadura del río Turiamo, la costa estaba destinada para alojar las instalaciones del ‘Balneario de Turiamo’. Frente a las playas se encontraban los terrenos para los espacios de diversión y entretenimiento de la ciudad: el cinematógrafo y el ‘Gran Hotel Turiamo’. (…) Para finales de 1933 se concluían los primeros muelles y para 1934, llegaban a Turiamo los primeros cruceros con turistas. El sueño de Gómez parecía ser una realidad. Un nuevo atractivo en Aragua, corazón turístico de la Venezuela de los años treinta”.

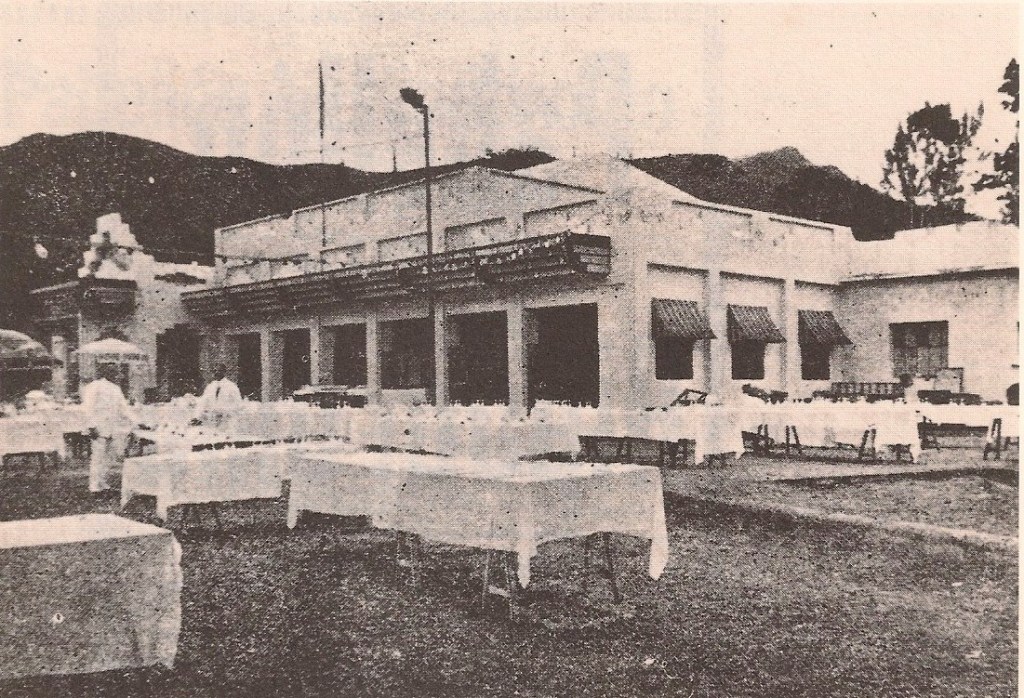

Dentro de este panorama, la posibilidad de contar a mitad de camino entre Maracay y Ocumare, en medio de la exuberante vegetación que acompañaba la carretera, con una instalación que pudiese ofrecer otro tipo de disfrute al turista que se desplazada entre esos dos puntos, sirvió de soporte para convencer al Benemérito de construir un hotel que contase con todas las comodidades requeridas, decretándose el 1º de enero de 1933 la construcción del mismo. Para la determinación de su ubicación mucho tuvo que ver el aprovechamiento del asentamiento de una antigua propiedad denominada “Rancho Grande” en la que se instaló el campamento de obra del MOP desde donde se dirigió la construcción de la carretera, localizada en el kilómetro 22 de la misma a 1.100 metros de altura, a poca distancia del abra de Portachuelo, desde donde se ofrecían amplias visuales hacia la ciudad de Maracay, el Lago de Valencia e incluso los Morros de San Juan.

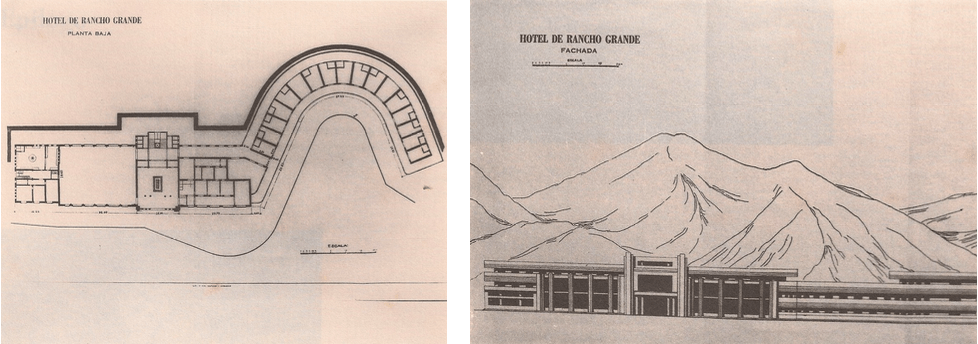

Como ya se adelantó, le correspondería al ingeniero André Potel la realización del proyecto. Potel, quien había tenido a su cargo la coordinación en 1929 de las obras de la “Ciudad Jardín”, debió enfrentar las serias dificultades que ofrecía el lugar entre las cuales se encontraban las fuertes pendientes, el estar cruzado por una quebrada y poseer una elevada humedad, todo lo que llevaba a resolver difíciles problemas de ingeniería. Por otro lado, el programa arquitectónico demandaba atender dos tipos de visitantes: aquellos que estarían de paso en la travesía Ocumare/Turiamo – Maracay y los que habrían escogido el sitio para permanecer más tiempo, descansar apaciblemente y aprovechar las bondades que ofrecía el contacto directo con la naturaleza.

Potel, tal y como narra Caraballo, “… aprovechó la explanada donde se encontraba la antigua construcción, la cual fue demolida para levantar allí el cuerpo destinado a salones y servicios, de planta rectangular. A partir de este punto la edificación se adaptó a la montaña, desarrollándose el cuerpo de habitaciones en forma de semicírculo abierto; dicho cuerpo pasa sobre la antigua quebrada, la cual fue canalizada, y abre sobre una amplia terraza artificial en su parte delantera, construida mediante muros de contención en piedra y relleno de tierra desplazada de la montaña. La forma resultante es la de un signo de interrogación”.

Se incluyeron en total 90 habitaciones, todas con baño privado, desarrolladas en tres pisos, los cuales contaban con mecanismos que impedían a los visitantes de paso el dirigirse hacia ellas. También con base a esta premisa se situaron las oficinas de manera que vieran sobre la entrada del hotel controlando en único punto de acceso a las habitaciones, la entrada al bar y al comedor. Por otro lado se les ofrecía un grupo de servicios diferentes a los que simplemente estarían allí por un rato. La descripción que nos ofrece Caraballo señala lo siguiente: “El cuerpo destinado a los salones y servicio, de planta rectangular y tres pisos de altura, fue diseñado teniendo como centro el gran comedor para los viajeros de paso, espacio con doble altura. En el frente se ubicó el amplio corredor de acceso, con grandes ventanales hacia las visuales, y un bar. La cara que da a la montaña fue destinada a la cocina y un patio para los servicios de lavandería y habitaciones de empleados. Un acceso controlaba el paso hacia los espacios destinados a los huéspedes fijos; éstos disponían de un corredor privado, espacios de estar y un corredor delantero panorámico de tres metros de ancho…”.

En resumen, por las dificultades que presentaba el lugar y los inconvenientes para realizar los movimientos de tierra (más de 33.000 metros cúbicos fueron desplazados a mano), la ejecución de las obras se prolongó por más de tres años. Su estructura en concreto armado representó en buena parte los avances que ya se daban en cuanto al uso de ese material el cual permitía su utilización tanto para muros de carga como para pórticos de vigas y columnas con voladizos de hasta tres metros. Se procedieron a talar 8,5 Há de bosque alrededor del edificio “donde se construyeron caminos y se realizó la siembra de 12.000 ‘pinos’, de manera de lograr el verdadero ambiente de montaña que imagina todo turista”.

Ya para diciembre de 1934 un alto porcentaje de las obras civiles del Hotel Rancho Grande se habían terminado, tomándose todo el año 35 para la realización de acabados, frisos, pisos y carpintería así como del cableado eléctrico e instalación de equipos.

Caraballo concluirá su relato de la siguiente manera: “Con un área de construcción de 8.600 m2 y una inversión cercana al medio millón de bolívares, el Hotel Rancho Grande nunca llegó a concluirse. Las noticias de la muerte de Gómez en diciembre de 1935, llegarían de inmediato a la nublada selva tropical, borrando todo el desbordante entusiasmo mostrado por sus constructores. El olvido era ahora la consigna”.

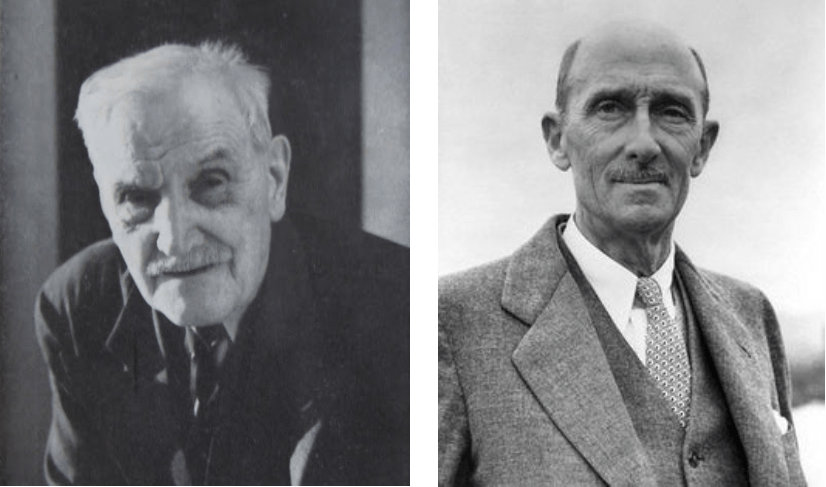

En 1937 el gobierno del general Eleazar López Contreras decreta la zona montañosa donde se insertaba el hotel como el primer Parque Nacional del país dándole también el nombre de “Rancho Grande” que posteriormente (1953) será cambiado a “Henri Pittier” en honor al ingeniero, geógrafo, pintor, naturalista y botánico suizo (1857-1950) que llegó en 1917 a Venezuela e hizo de la zona, su flora y su fauna objeto de sus principales estudios que culminan con la clasificación de más de 30 mil plantas.

“Para 1945 arribaba al país el naturalista norteamericano William Beebe (1867-1962), a fin de realizar estudios de los tipos de vida en las selvas húmedas, encontrando la oportunidad de establecer un centro de investigación en la abandonada construcción gomecista de Rancho Grande, ideal para excursiones de estudio en sus alrededores. (…) La estadía de Beebe (recogida en el libro High Jungle de 1949) … sentaría las bases para la transformación del edificio en una Estación Biológica, a partir de 1950, dependiente del Ministerio de Agricultura y Cría. (…) Para finales de la década de los cincuenta, el edificio comenzó a ser utilizado para labores de docencia e investigación por la Universidad Central de Venezuela, cuyas facultades de Veterinaria y Agronomía habían sido establecidas en Maracay”. Para la década de los 60 el edificio empieza a ser compartido por el MAC (responsable de la Estación Biológica) y la Facultad de Agronomía de la UCV que en 1966 logra inaugurar los «Laboratorios de Botánica y Zoología de Rancho Grande» nombrándose como su director al Dr. Alberto Fernández Yépez cargo que ejercería intermitentemente hasta 1970. Cabe señalar que el Dr. Fernández Yépez fue uno de los principales artífices para que el Ministerio de Agricultura y Cría cediera a la UCV parte de los espacios del edificio.

Litigios que giraron a partir de la creación en 1975 del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR) que involucraban a la Dirección de Investigaciones de dicho ente, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y la Facultad de Agronomía de la UCV, derivaron en el desmantelamiento del Museo de Fauna de Rancho Grande creado en los años 50 por el MAC bajo la dirección del biólogo Gonzalo Medina Padilla, y su uso cada vez menos frecuente con el consecuente deterioro de las instalaciones acentuado por la humedad reinante en el ambiente y el vandalismo.

Sin embargo, la UCV no abandonó del todo las instalaciones y entre 1984 y 1995, se registra la mejor época de la Estación dadas las excelentes relaciones que se establecen con INPARQUES, que ocupaba buena parte del edificio. Desde 1987 la Estación Biológica de Rancho Grande lleva por nombre “Dr. Alberto Fernández Yépez” y en 1990 se iniciaron nuevos planes de rescate recuperándose en gran medida el cuerpo central del edificio. Hoy en estado de marcado deterioro a duras penas tanto INPARQUES como la Estación Biológica se aferran al viejo edificio inconcluso que los alberga y que constituyó el último episodio de la historia de cuando el país por primera vez se creyó que el turismo podía ser una de sus principales fuentes de ingresos.

ACA

Procedencia de las imágenes

1, 4 y 5. Ciro Caraballo Perichi, Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista (1993)

2, 3 y 8. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad .

6 izquierda. https://venezuelaehistoria.blogspot.com/2017/01/henri-francois-pittier.html

6 derecha. https://www.findagrave.com/memorial/18371425/charles-william-beebe

7. https://wsimag.com/es/ciencia-y-tecnologia/34078-andy-field

CONTACTO FAC 183

HOTELES NACIONALES

Pabellón del Hipódromo de El Paraíso

Sin ser propiamente una edificación hotelera, Ciro Caraballo en Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista (1993) ubica la construcción en 1931 del Pabellón Social del Hipódromo Nacional de El Paraíso como un uso complementario que formó parte de la política oficial del régimen por promover el turismo, que tuvo su etapa de mayor esplendor al momento en que León Becker, anfitrión de origen alsaciano que arriba a Venezuela “posiblemente en la primera posguerra”, asume el manejo coordinado de las principales instalaciones que conformaban entonces la red de “Hoteles Nacionales”: el Miramar de Macuto y el Jardín de Maracay de las cuales fue sucesivamente su “Director Administrador”.

Caracas desplazada durante el gomecismo por Maracay como centro de poder y de las atenciones gubernamentales, siempre se vio en la necesidad de contar con un hotel de primera categoría lo cual, como señala Caraballo, no dejó de estar “presente en la mente de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y, a partir de 1930, en boca de los funcionarios relacionados con el Despacho de Turismo”. Dicha inquietud, que no era compartida por el Benemérito y en parte se vio minimizada por las inversiones hechas en el ramo de la hotelería caraqueña por el sector privado, orientó la mirada de los promotores turísticos oficiales hacia el único lugar de la capital donde Gómez se sentía como en su casa: el Hipódromo Nacional de El Paraíso.

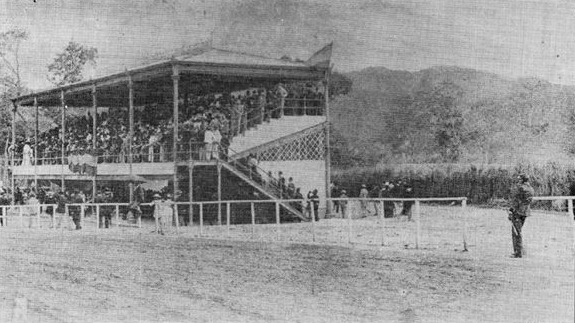

Quizás sea bueno recordar que la afición hípica tuvo su primera manifestación a nivel nacional con la construcción de una pista para las carreras de caballos en el sector Las Delicias de Sabana Grande, inaugurada el 1 de marzo de 1896. Tal y como se recoge en la página http://www.anecdotashipicas.net/TrabajosEspeciales/SabanaGrande_CunaDelHipismo.htm: “Desde el año de 1893, comienza a publicarse en la prensa de la época, principalmente en el diario El Tiempo, una serie de avisos pagados por Mathieu Valery, donde se informa el proyecto de constituir el Jockey Club de Venezuela, a semejanza de Jockey Club de París, con la finalidad de construir un hipódromo en Caracas, pero sin indicar su ubicación”. Así, el Jockey Club de Venezuela, legalizado formalmente el 10 de agosto de 1895, fue la entidad que se encargó de impulsar y financiar la construcción del Hipódromo de Sabana Grande fijando allí su sede. Para su realización “…se contrataron los servicios del arquitecto Venter; se instaló la lujosa tribuna inglesa para albergar a los miembros del Jockey Club e invitados especiales; y Arturo Michelena, quien en sus tiempos en Francia fue asiduo visitante del Hipódromo de Longchamps, fungió de asesor en lo que respecta a la ornamentación de los alrededores del hipódromo”.

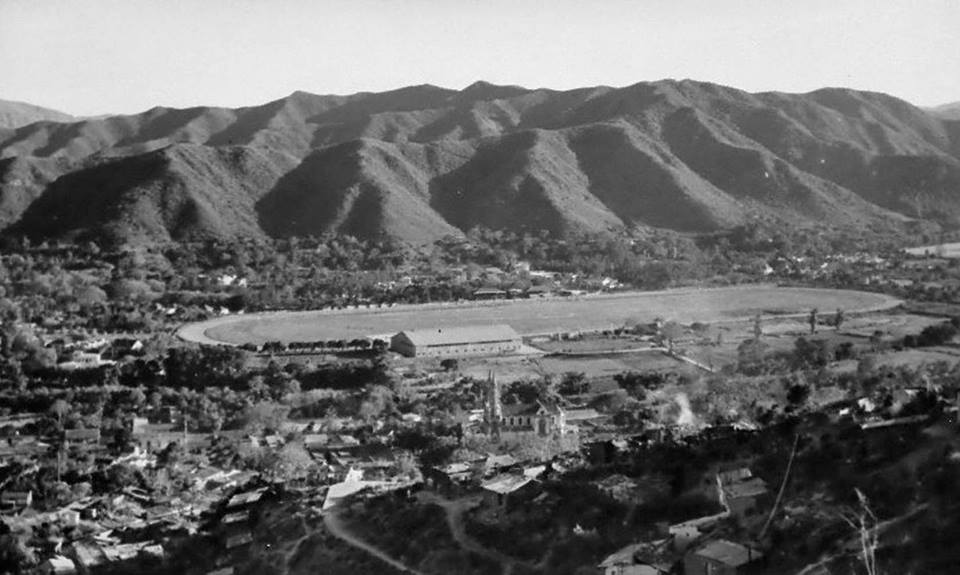

El crecimiento urbano de Caracas hacia el este llevó a pensar en la conveniencia de construir un nuevo hipódromo. Para ello en 1907 el Jockey Club procedió a adquirir 10 hectáreas a los hermanos García Prim en la naciente y aristocrática urbanización de El Paraíso, lo cual condujo a la inauguración de la nueva instalación el 15 de febrero de 1908 participando en el acto Gustavo J. Sanabria, Gobernador Político y Militar del Distrito Federal y Presidente del Jockey Club de Venezuela, conjuntamente con José Gil Fortoul, Manuel V. Lander Gallegos, Celestino Martínez, Eduardo Sucre, Félix Galavís y Manuel Corao, miembros de esta agrupación hípica nacional.

En la construcción inicial se utilizaron las gradería del desmantelado Hipódromo de Las Delicias, las columnas rescatadas como chatarra del Mercado de San Jacinto y rejas de hierro especialmente fabricadas por la Escuela de Artes y Oficios de Caracas.

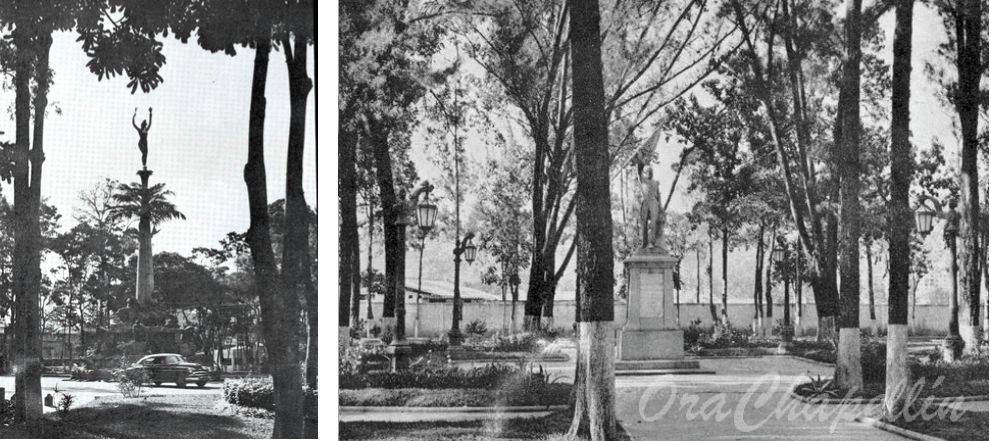

Gómez, quien había respaldado el traslado del coso hípico, lo convierte en un importante foco de la intervención estatal: en 1911 se inaugura frente a dichas instalaciones el Monumento a Carabobo mejor conocido como la “India del Paraíso” (originalmente destinada para ubicarse en la Sabana de Carabobo para conmemorar los 90 años de la batalla) y, más adelante, la Plaza Alejandro Petión. Como señala Caraballo, “no sólo servía el centro hípico para las actividades de carreras, en su amplio óvalo central también tenían lugar importantes espectáculos de carácter masivo, desde el aterrizaje de aviones, hasta las marchas del ejército a caballo, en las fiestas patrióticas”.

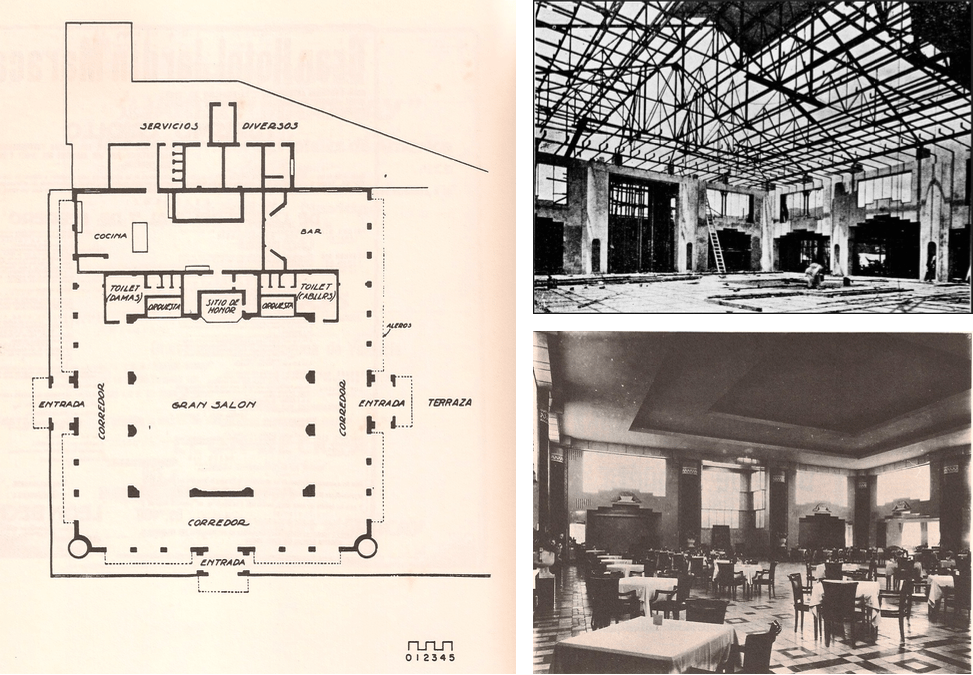

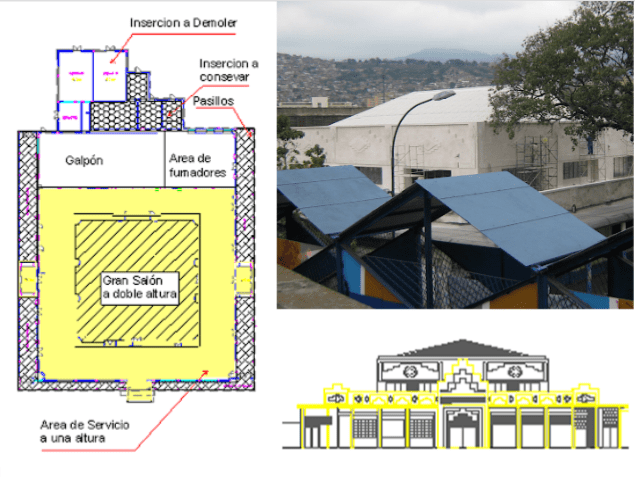

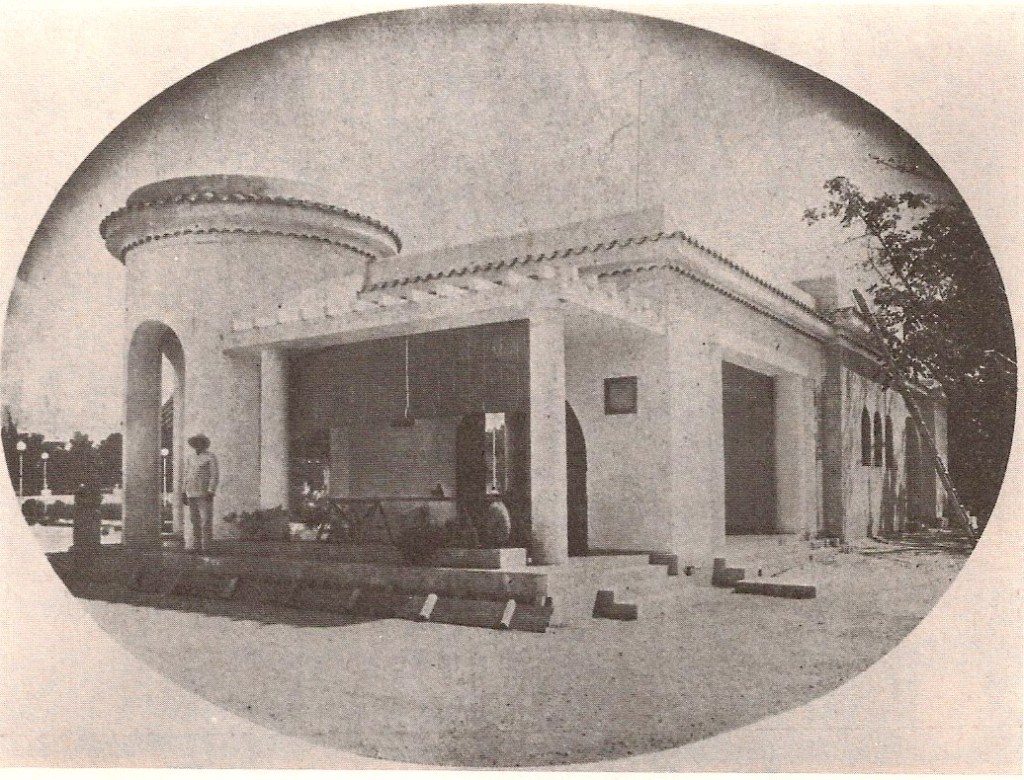

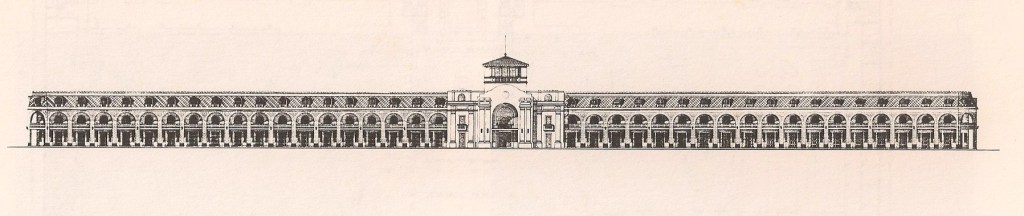

En 1931 mediante Decreto Presidencial, el Benemérito ordena la remodelación total del Hipódromo de El Paraíso la cual el estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Caraballo apuntará: “Estas reformas incluyeron el mejoramiento de la pista, caballerizas, nuevas tribunas públicas y la presidencial, con un especial énfasis en el rescate de sus áreas circunvecinas. Las estructuras metálicas fueron encargadas a la firma de los ingenieros Ayala y Wallis. En los jardines se distribuyeron doce kioskos, destinados a la venta de boletos; sanitarios y grupos de música en la terraza de apostadores, nueva pavimentación y enrejados, hacían de marco a lo más novedoso del nuevo conjunto: ‘El Pabellón’, inmenso templete de ladrillo, concreto y techos metálicos, en moderno estilo Art-Deco, el cual serviría para las recepciones a cubierto, restaurant y ‘dancing’, contando a su vez con un bar abierto al exterior y una terraza para bailes y espectáculos. El tradicional lugar de carreras de caballos pasaba a convertirse así en el más importante conjunto recreativo de la Capital de la República”.

Diseñado por el arquitecto André Potel y elaborado en las oficinas de Edificaciones y Ornato del MOP, el “dancing”, como se le identificaba en los planos, tenía 2.200 m2 de área cubierta y, de acuerdo a la Memoria que presenta el citado Ministerio en 1932, “sus fundaciones fueron construidas considerando la posibilidad de ampliar con un segundo piso. Los techos de los corredores, del bar y de las dependencias de servicio se construyeron de platabandas; mientras que el salón central es de armadura metálica de una luz de 23,50 m por 23,50 m, cubierta de laminas de zinc; el cielo raso es de celotex y está colocado en forma de escalones y los interespacios sirven para ventilación y para alumbrado indirecto. La instalación eléctrica ha sido estudiada cuidadosamente; el salón principal con diversas luces de colores cambiantes y una cornisa luminosa de vidrios blancos opacos que la circundan”. Como datos adicionales cabe agregar que el salón tenía 8 metros de altura y que su estructura se apoyaba en doce pilares perimetrales lo cual liberaba el enorme espacio interior, único de tales dimensiones para la época. Rodeado por amplios corredores abiertos en tres de sus lados, que servían de espacio de interconexión con el exterior y áreas de expansión de la sala de fiestas, el del lado este del Pabellón se integraba con una terraza descubierta de 2.000 m2 aprovechable para grandes celebraciones. La zona norte estaba destinada a los servicios de apoyo.

La construcción se programó para ser concluida en 9 semanas y estuvo a cargo de Carlos Blaschitz & Cia, la más importante en el país para los años treinta.

A partir de su inauguración el 14 de noviembre de 1931 “el Pabellón fue adscrito al ‘Despacho de Turismo’ perteneciente al Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, al tiempo que era entregado, para su administración y promoción, al Gerente de los Hoteles Nacionales: León Becker” que lo convertiría en una sala de festejos con capacidad para 1.200 personas o, en otros momentos, en un centro de diversiones, nos recordará Caraballo. “En el ramo turístico el Pabellón prestó servicio de apoyo a la red de Hoteles Nacionales, organizando desde allí excursiones, así como también sirviendo de centro para las reservaciones de habitaciones del Hotel Jardín y el Hotel Miramar”, habiendo servido eventualmente, también, para el alojamiento de turistas ante inconvenientes que se presentaban o como lugar de escala en largos traslados, sustituyendo, aunque sólo fuera parcialmente “al tan ansiado y nunca concretado, hotel de turismo de Caracas.”

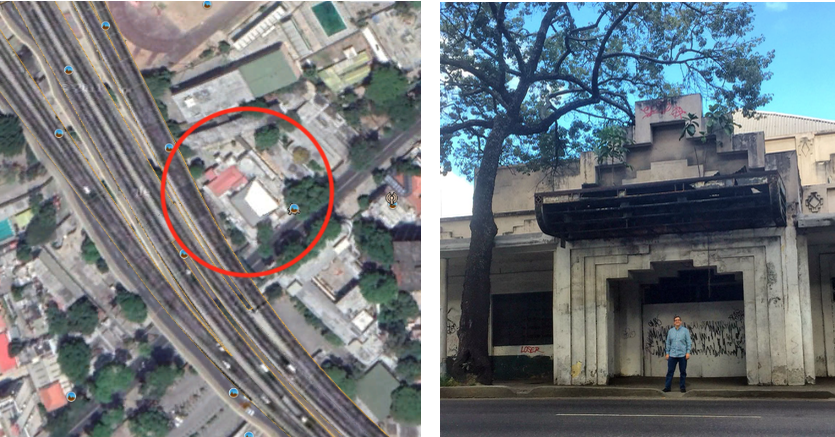

En 1959 tras la inauguración del Hipódromo Nacional de La Rinconada cesan las actividades del Hipódromo de El Paraíso y con él los bailes y festejos especiales que se realizaron durante casi 30 años en el Pabellón, destinándose sus instalaciones para que el Instituto Pedagógico Nacional pusiese a funcionar el Liceo Aplicación, centro educativo para el entrenamiento de los nuevos docentes. El otrora espacio lúdico se convertiría en la Biblioteca y Salón de actos del nuevo Instituto, “… el área que había funcionado como cocina era transformada en enfermería y el bar en sala de gimnasia, mientras que el resto del edificio, pobremente tabicado, serviría para alojar, de alguna manera, otras instalaciones del centro educativo.”

La construcción del Distribuidor “La Araña” a finales de la década de los sesenta le da la estocada final al lugar: obliga al traslado de “La India” a una redoma en la confluencia de las avenidas La Paz y Páez, se arrasa con el parque Petión y con el campo deportivo, y la ubicación de las columnas del mamotreto vial negaron su participación urbana obligando al Pabellón a resignarse a ser considerado un “anónimo galpón”.

En 1977 la Unidad Educativa Nacional Edoardo Crema, fundada en 1974 en Montalbán, ocupa las instalaciones de la antigua sede del liceo Aplicación y en 2009 lo que fue el Pabellón del antiguo Hipódromo del Paraíso sería sometido a una “Intervención restaurativa” a cargo del Ing. Alfonso C. Olivares Garcés (la cual puede ser consultada en https://arquetipos21.blogspot.com/2010/10/intervencion-restaurativa-en-el.html), que buscó rescatar la deteriorada estructura, para un mejor uso de la comunidad educativa. En 2019 el portal Caraota Digital publica “Edoardo Crema: zona de desastre que 500 alumnos llaman liceo”, reportaje que, para quien esté interesado, ofrece una semblanza de las condiciones en las que se encuentra la que fuera la resplandeciente instalación que en los años 30 del siglo XX sirviera de lugar de encuentro y distracción para la sociedad caraqueña.

ACA

Procedencia de las imágenes

1, 7 y 8. Ciro Caraballo, Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista, 1993

2. https://www.facebook.com/CojoIlustrado/posts/433709090872235/

3, 5 y 6. Colección Crono Arquitectura Venezuela.

4. https://orachapellincaracasvenezuela.blogspot.com/2008/08/plazas-y-parques-de-la-vieja-caracas.html

9 izquierda. Google Earth

9 derecha. https://twitter.com/jldangeloduran/status/1012492665441701890

10 y 11. https://arquetipos21.blogspot.com/2010/10/intervencion-restaurativa-en-el.html

CONTACTO FAC 172

HOTELES NACIONALES

Hotel Jardín

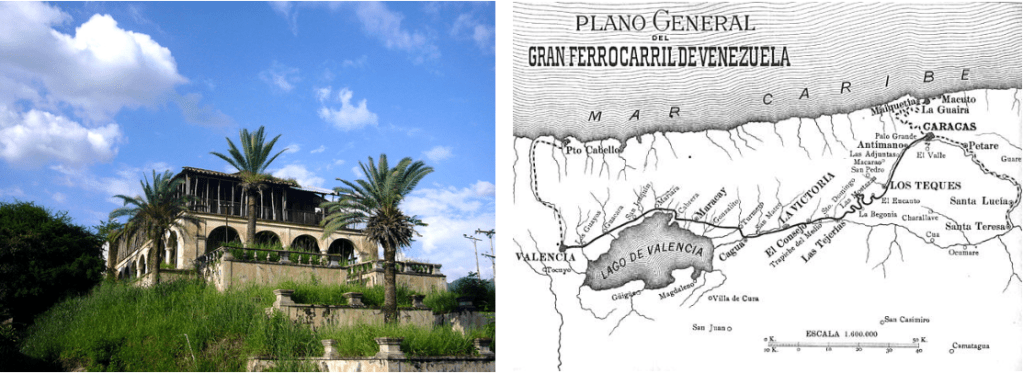

Maracay, actual capital del estado Aragua, contó con la fortuna de haber sido objeto de un particular aprecio por parte de tres venezolanos que detentaron el poder, dos de ellos durante el siglo XIX y el otro durante el siglo XX. José Antonio Páez y Joaquín Crespo primero y Juan Vicente Gómez después, encontraron en el para entonces pequeño poblado y la región que lo circunda, dada su estratégica ubicación en el centro del país y punto intersección de las ciudades ubicadas en esa región, bondades desde el punto de vista productivo (fértiles tierras y agua permanente), oportunidad donde asentarse o poseer importantes propiedades (continuando con la tradición de los mantuanos caraqueños durante la colonia) y, sobre todo, un lugar que ofrecía indudables ventajas desde el punto de vista geopolítico en la medida en que el control de los Valles de Aragua implicaba en buena medida el control de la Capital de la República. Páez fijará su residencia en la hermosa hacienda “La Trinidad” (que había pertenecido al Marqués de Casa León), adquirirá una casona en La Victoria y extendería su dominio en la región a través de propiedades destinadas a la explotación agropecuaria. Crespo, quien siguiendo los pasos de Páez posteriormente se haría también propietario de “La Trinidad” y sus tierras, inicia la paulatina modernización de Maracay y será quien la incorpore a la “época de la máquina” al conectarla en 1894 con Caracas y Valencia a través del ferrocarril.

Tal y como señala Ciro Caraballo en Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista (1993), “… sería Juan Vicente Gómez el más consecuente de los ilustres pobladores con los que contó Maracay y quien le imprimiría un impulso definitivo al poblado agropecuario. El Benemérito crearía las condiciones para que este poblado alcanzara niveles materiales de vida propias de los más importantes centros urbanos del país, asumiendo en la práctica, desde 1914 hasta 1935, la función de capital político-militar de Venezuela.”

Así, desde la primera vez que visita Gómez la localidad aragüeña (1899) como integrante del ejército restaurador de Cipriano Castro “en su marcha triunfante hacia Caracas”, vio en ella un lugar que, además de prendarlo por sus bondades ambientales, le abrió la oportunidad de “conjugar sus inclinaciones agrarias, con el interés estratégico y el desempeño de sus funciones gubernamentales”, cosa que empezó a poner en práctica desde que asume la Vicepresidencia de la República a través de la adquisición de propiedades rurales y urbanas, y fortaleció una vez que asumió la Presidencia en 1908 o su versión de Comandante General del Ejército desde 1914.

Como dato vinculado al interés generado de parte de Gómez por el estado Aragua y en particular por Maracay, Caraballo apunta cómo “el gasto total del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el estado Aragua durante el período de Castro había sido significativo, en especial en la ciudad de La Victoria, capital del estado hasta 1917. Aún así, en el período castrista esta inversión sólo representó en promedio el 3% de lo invertido por el Estado a nivel nacional. A partir de 1910 el MOP incide con fuerza en el estado Aragua, con partidas orientadas cada vez más al desarrollo urbano de Maracay. Para 1917, momento en que se planifica la mudanza de la capital estatal a dicha ciudad, ya la inversión en Aragua superaba a la efectuada en el Distrito Federal…”. Para el período 1930-31 la inversión del MOP en el estado Aragua alcanza los Bs. 29.013.717,21 llevándose el 43,48% del porcentaje total nacional versus el 12,47% destinado al Distrito Federal. Maracay pasará de 7.017 habitantes en 1919 a 13.359 en 1928. Además, en 1917 Gómez, como paso previo a su conversión en capital del estado Aragua, había logrado poner bajo dicha jurisdicción “una amplia zona costera que hasta entonces había pertenecido al estado Carabobo, la cual incluía las poblaciones de Ocumare de la Costa, Cata y Turiamo”, previa inauguración en 1916 de la Carretera a Ocumare, logrando incorporar el mar a un estado que no tenía contacto con él y con ello reforzar un aspecto estratégico de vital importancia.

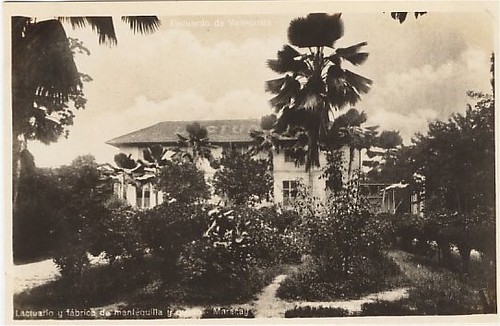

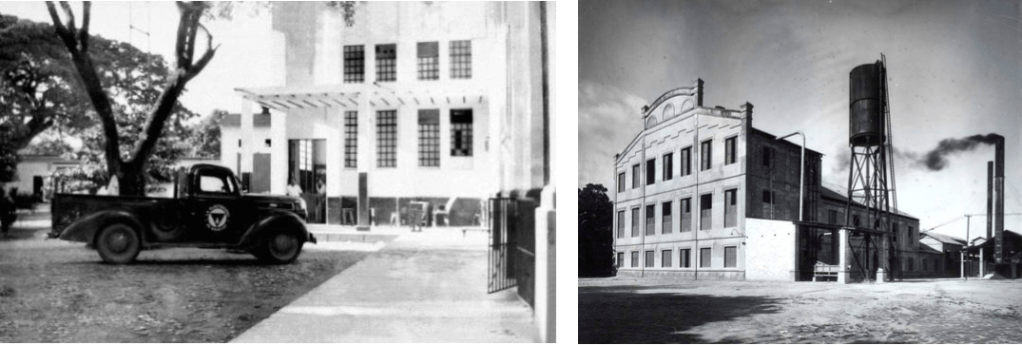

La ingente inversión de recursos de que se ve beneficiada Maracay se tradujo en importantes obras públicas en las que Gómez siempre participó donando o vendiendo terrenos a la Nación o como co-propietario de cuanta empresa se fue localizando allí. En 1912 se inauguró el alumbrado de la ciudad y para 1914 se emprende la reforma y ampliación del acueducto cuyas obras dirige Alejandro Chataing. También en 1912 se instala en Maracay el Lactuario, en 1915 la planta de procesamiento de papel y en 1926 se establecen los Telares, tres muestras del acompañamiento que el capital privado brindaba al desarrollo agroindustrial de la región. Para celebrar el Centenario de la Batalla de Carabobo (1921) “se inaugura un edificio para mercado, oficinas para el servicio de correos y telégrafos. Paralelamente a las obras civiles, la ciudad se consolidaba como sede principal de las tropas y equipos militares del país. Las nuevas edificaciones del Cuartel Nacional, con capacidad para 3.000 hombres y la Escuela de Aviación, iniciaban la gestación del nuevo polo urbano al este del viejo centro”.

Dentro de este marco, en el que la obra pública cobra papel protagónico, cuya calidad se ve refrendada por la adscripción al MOP de profesionales de la talla de Ricardo Razetti, Carlos Raúl Villanueva, Carlos Guinand Sandoz o Luis Malaussena, la inversión en Maracay alcanza, como ya vimos, su punto culminante entre 1929 y 1931 lo cual redundará en la construcción de importantes obras y significativas mejoras urbanas, espoleadas por el aprovechamiento de la circunstancia de celebrarse en 1930 el centenario de la muerte del Libertador.

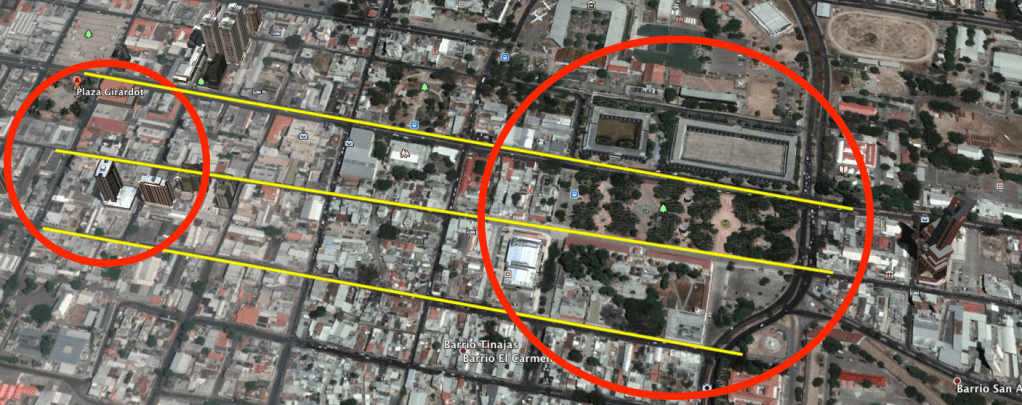

Los planteamientos europeos provenientes de lo que en urbanismo se conoce como “Ciudad Jardín” (apelativo que desde entonces asume Maracay), influyen en la toma de decisiones al momento de dotar a la capital del estado de un imponente espacio público (que se convertiría en la Plaza Bolívar más grande del país) y las edificaciones que lo acompañarían, operación en la que estaría involucrado el Benemérito con el interés de revitalizar un sector al este de la ciudad (conocido como “Los Samanes”, “los Dos Caminos” o “La Barraca”) donde poseía numerosas propiedades. La prolongación del eje de la calle Bolívar (antigua “calle Real”), sobre la que ya se ubicaban los mejores edificios y espacios urbanos de la ciudad, permitió incorporar el sector señalado como objeto de la remodelación general la cual fue denominada como “Ciudad Jardín”. La calle Bolívar se convertiría en el límite norte y la calle Miranda en el límite sur de un rectángulo de 320 metros de longitud por 106 de ancho que en noviembre de 1929, mediante Decreto del Ejecutivo Nacional se convertiría en el corazón del nuevo proyecto. Dividida la plaza en tres lotes cuadrados separados mediante dos vías paseos (hoy en día cerradas al tránsito vehicular), en el del centro se colocó una estatua ecuestre del Libertador vaciada a partir de la existente en Caracas, acompañada del correspondiente kiosko para música. Se sumarían al espacio árboles, flores y fuentes ornamentales junto a un mobiliario urbano que constituyeron “un marco ideal para Bolívar en su centenario y para las nuevas edificaciones que Gómez realizaría en su entorno.”

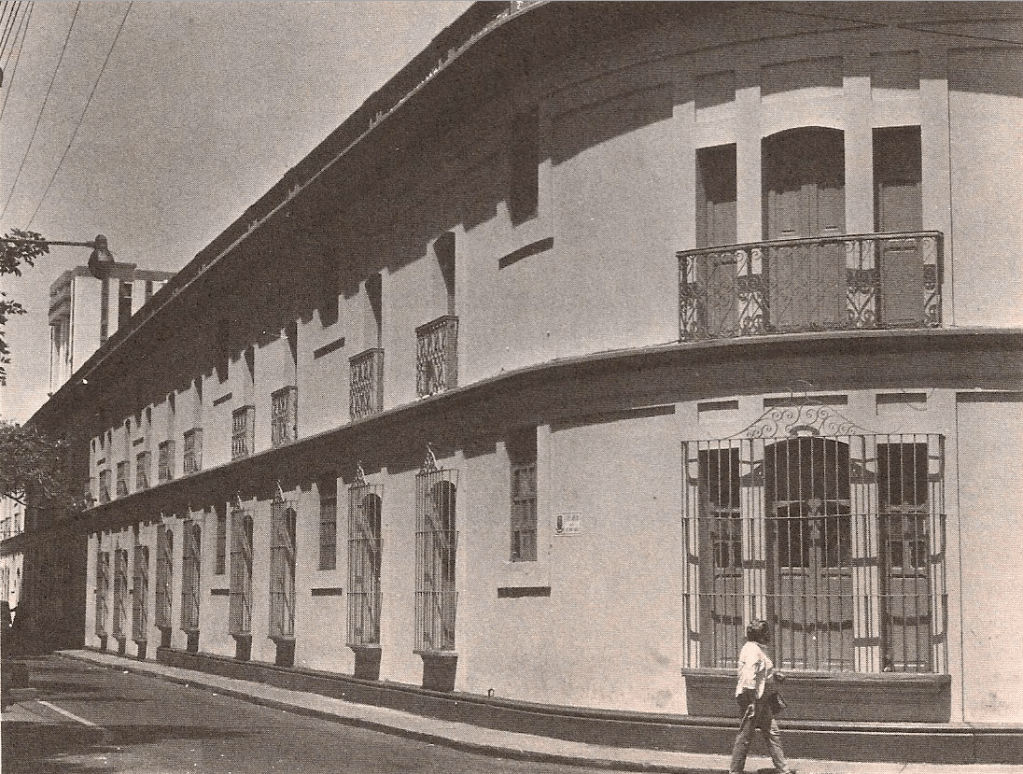

Bajo la coordinación del ingeniero francés André Potel, quien formaba entonces parte del equipo del MOP, los proyectos de las diferentes edificaciones alrededor de la plaza fueron asignados a profesionales que integraban como personal fijo o colaboraban con dicho Despacho. Al ingeniero Ricardo Razetti le fue asignado el nuevo edificio del cuartel de infantería (que llevaría por nombre “Cuartel Bolívar”), quien apeló para su diseño a duplicar el Cuartel Sucre ubicado en la fachada norte de la plaza (también por él proyectado en 1917 de planta cuadrada de unos 90 metros de lado), utilizando los mismos códigos formales y volumétricos. La entrada al Cuartel Bolívar, que alcanzaría los 176 metros de largo, se alinearía con la estatua ecuestre del Libertador ubicada en el centro de la plaza.

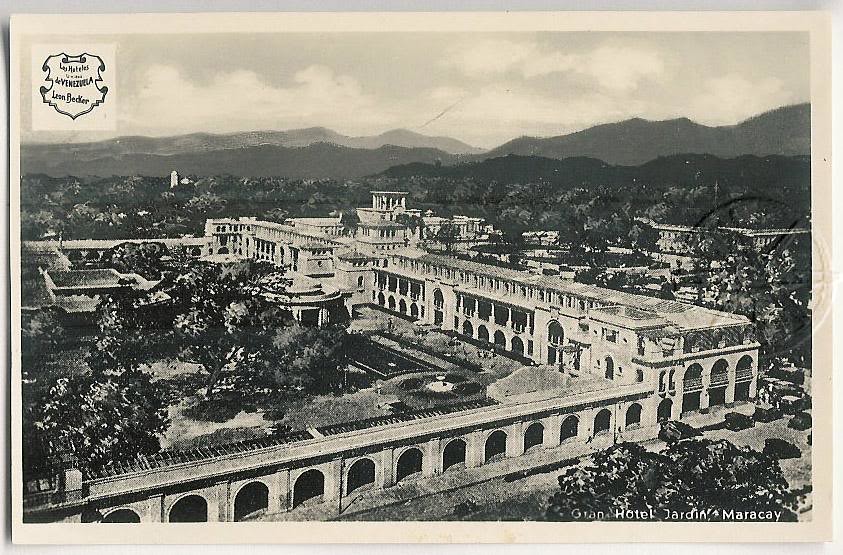

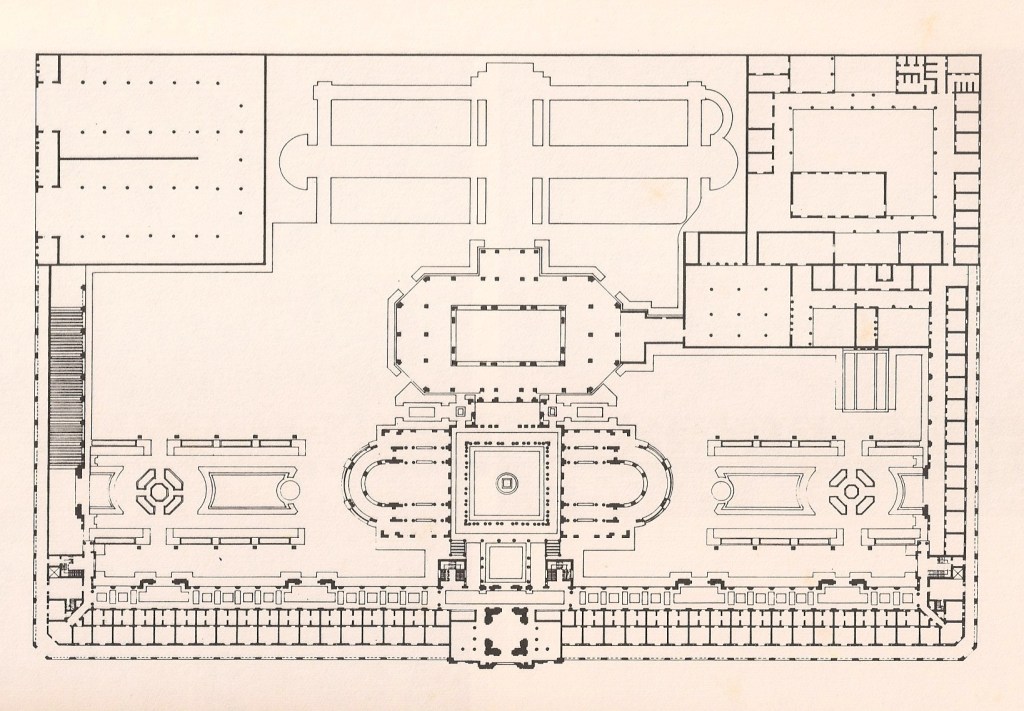

“El lote de la fachada este estaba previsto para la construcción de la catedral, mientras que al oeste … se proyectaba la nueva “Clínica Maracay” (…) y para ello se escogió al arquitecto Carlos Guinand Sandoz. (…) El lote de la fachada sur de la Plaza Bolívar sería destinado a un nuevo edificio para alojamiento de viajeros: el Hotel Jardín, local que durante los últimos años del régimen gomecista actuaría no sólo como hospedaje sino como el más importante espacio político y social de Venezuela”, apuntará Caraballo. Le corresponderá a Carlos Raúl Villanueva realizar el proyecto del Hotel Jardín que ocupará un inmenso lote de 28.600 m2 con 220 metros de frente y también proyectará el Club de Deportes, que se construyó simultáneamente al lado este del hotel en otro lote cuadrado de aproximadamente una hectárea con el que se completaría el frente hacia la plaza.

Maracay que a partir de 1917, transformada en capital del estado Aragua, ya se había empezado a convertir en importante foco de atracción turística, emprendió en esa fecha la construcción por parte del MOP de una instalación que transformó en hotel la casa “La Magnolia” en el centro de la ciudad. Dos años después se inaugura un segundo edificio hotelero de dos plantas que respondía a los cánones neoclásicos del siglo XIX, el Hotel Maracay, proyectado especialmente para tal fin y ampliado en 1928, llegando a alcanzar los mejores estándares nacionales.

Dada la fecha en que se decide ampliar el Hotel Maracay, todo indicaba que no estaba entre los planes del gomecismo acometer la construcción de una nueva instalación de ese tipo, lo cual logra revertirse a favor del proyecto del Hotel Jardín gracias a la influencia ejercida desde 1928 por el entonces Ministro de Obras Públicas, José Ignacio Cárdenas, quien convence al Benemérito sobre la importancia de contar con una instalación acorde a la imagen moderna de la ciudad, cosa que el Hotel Maracay no ofrecía.

El proyecto del Hotel Jardín se concluye en 1930 siguiendo para su diseño “los clásicos patrones de composición de la academia de Beaux-Arts parisina, donde Villanueva había obtenido su instrumental teórico profesional. Esa densa formación académica se vio reflejada tanto en las composiciones generales de las plantas y las fachadas como también en los elaborados dibujos y detalles de cada uno de los espacios principales, que realizó siguiendo las pautas de bellas artes, los cuales incluían molduras, ornamentos, carpintería y herrería”, nos dirá Caraballo.

La amplia y detallada descripción que hace el propio Caraballo, complementada por otra de corte más técnico publicada por Luis Polito en el nº 69 (2001) de la revista PUNTO, permiten hacerse una idea muy completa de las variables funcionales, formales y ambientales que lo acompañaron de entre las que no conviene descuidar las correspondientes al contexto donde se ubicó y que colaboró a completar.

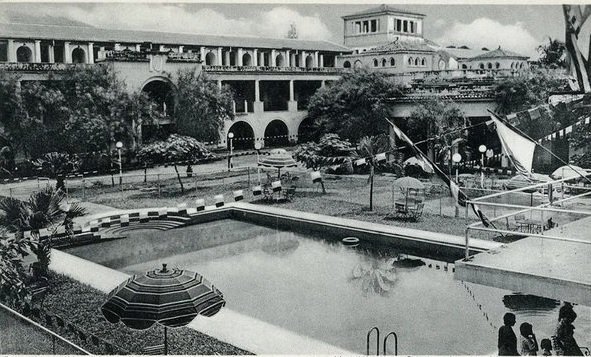

Así, sabemos que el Hotel Jardín como conjunto está conformado por un volumen continuo de tres pisos que ofrece un frente urbano homogéneo hacia todo el frente de la Plaza Bolívar, que en planta baja se presentaba como una galería sombreada hacia el exterior y hacia el interior como un corredor de distribución que conducía a las habitaciones operando a la vez como filtro climático; en el segundo piso el edificio reconocía en su fachada los balcones de los dormitorios allí ubicados a los que se accedía por otro fresco corredor interno que funcionaba como expansión y desde donde se podía observar el conjunto de jardines internos y las dependencias públicas del hotel. El tercer piso, solucionado como una cubierta en mansarda, albergaba habitaciones más pequeñas con baños compartidos, a diferencia de los dos primeros niveles donde cada una posee baño privado.

El acceso, alineado con una fuente ubicada entre la primera y segunda zonas en que se divide la Plaza Bolívar, se ofrece como punto central y a la vez eje de simetría en la distribución del volumen que además ocupa el frente de las dos calles laterales, tomando la planta una forma de “E”. En el extremo suroeste se ubicó la zona de servicios (cocina, lavandería, depósitos) y en el sureste el garaje. Sobre el eje que define la entrada se ubican además, de manera secuencial, corredores y escaleras, un pequeño primer patio, uno segundo más amplio que conducía al bar y al salón de baile, siguiendo con el comedor y los amplios jardines arbolados posteriores que se organizarán a modo de patio central, cerrado al fondo por una pared que lo separa de los lotes vecinos. Para Caraballo, “el eje central es la parte más compleja e interesante del diseño de Villanueva, al crearse una sucesión de espacios techados sin cerramientos laterales, conectados entre sí por una secuencia elaborada de corredores y patios, generando una respuesta tropical y una sucesión de ricos espacios, sin precedentes en el país.”

Contaba el hotel con un total de 100 dormitorios distribuidos por igual en las alas que se desarrollan a ambos lados del acceso: 66 de ellos ubicados entre la planta baja y el primer piso y el resto en el tercero.

El hotel abrió sus puertas el 19 de diciembre de 1930. Para organizar la gran apertura es llamado el conocido empresario nacido en Alsacia, León Becker quien para entonces administraba también el Hotel Miramar de Macuto. Allí Becker “desarrolló sus mejores capacidades como ‘Cheff’ (sic) y ‘Maestro de Ceremonias’, siendo Maracay, como era, el centro del poder nacional y el Hotel Jardín el principal escenario para los actos oficiales”, apuntará Caraballo. En 1933 Becker “quedaría a cargo de la totalidad de la planta hotelera estatal, pasando a convertirse en ‘Director Administrador de los Hoteles Nacionales’, teniendo como único superior inmediato al jefe del Despacho de Turismo”.

Menos de treinta años funcionó como hotel en manos del Estado la estructura diseñada por Carlos Raúl Villanueva. Tras la muerte de Gómez y la ralentización económica que sufrió Maracay el hotel fue intervenido para modernizarlo en 1939 dotando de sanitarios los dormitorios del tercer piso y construyéndose una siempre esperada piscina. En 1957, una vez que la CONAHOTU abre el nuevo hotel Maracay proyectado por Luis Malaussena con la colaboración de Federico Beckhoff, Klaus Heufer y K.P. Jebens, el Hotel Jardín pasó a ser sede de la gobernación de Aragua y comenzó un proceso creciente de transformación de todos sus espacios, algunos de ellos propiciados por el proyecto de adecuación que le fuese encargado al propio Malaussena. El ejecutivo regional se mantuvo allí hasta el año 2010, cuando se muda al edificio de Corpoindustria.

Como se señala en la página web de IAM Venezuela https://iamvenezuela.com/2018/12/pintan-el-hotel-jardin-de-maracay-sin-el-aval-del-ipc/: “En la gestión de Tareck El Aissami la gobernación anunció que con asesoría de PDVSA La Estancia y del Instituto del Patrimonio Cultural se realizaría una rehabilitación integral de la plaza Bolívar y de la fachada del Hotel Jardín que incluyó friso y pintura, además de la creación del paseo Carlos Escarrá en la calle Miranda. (…) El 29 de diciembre de 2014 el gobernador también anunció la intención de recuperar la edificación para su uso original como hotel, por lo que algunas dependencias gubernamentales que aún funcionaban allí fueron mudadas. (…) Actualmente en el antiguo Hotel Jardín funcionan las sedes del canal del estado Telearagua, la emisora Radio Aragüeña, las oficinas administrativas de Ciudad Maracay, además de una sala situacional que funge de puesto de comando y control del estado. (…) Del regreso de estas instalaciones como hotel ya no se habla”. Sin tener hoy un doliente importante que vele por su salvaguarda, el caer de nuevo en un proceso creciente de deterioro está cantado.

En algún momento de su trabajo Ciro Caraballo afirma lo siguiente: “Para inicios de 1930, el Gobierno Nacional contaba con una naciente red hotelera, iniciada una década antes con el ‘Gran Hotel Termal de los Baños’ de San Juan de los Morros, ampliada en 1928 con la incorporación del ‘Hotel Miramar’ en Macuto y culminada con la inauguración del ‘Hotel Jardín’ en Maracay. A este sistema de hoteles se incorporaría el nuevo ‘Pabellón del Hipódromo’ del Paraíso, en Caracas, el cual si bien no era propiamente un hotel, brindaba una amplia gama de servicios recreativos que estaban en concordancia con la oferta de la red hotelera estatal”. También dentro de esta política se había dado inicio a la construcción del Hotel Rancho Grande en la carretera Maracay-Ocumare de la Costa que atraviesa en parque Henri Pittier. Con esta larga nota dedicada al Hotel Jardín, aunque cerramos nuestra revisión a los que se llamaron los “Hoteles Nacionales” construidos y puestos en funcionamiento durante el gomecismo, dejaremos la puerta abierta para comentar en futuras entregas tanto el “Pabellón del Hipódromo” del Paraíso como la frustrada culminación del Hotel Rancho Grande, responsabilidad ambos del entonces denominado Despacho de Turismo del Ministerio de Fomento.

ACA

Procedencia de las imágenes

2. Izquierda: https://urbenaragua.blogspot.com/2011/02/la-casona-de-la-trinidad-un-monumento.html y https://www.wikiwand.com/es/El_Lim%C3%B3n_(Venezuela). Derecha: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Ferrocarril_de_Venezuela

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Lactuario_de_Maracay

4, 5, 9 y 10. Colección Crono Arquitectura Venezuela

6, 7, 8, 15 y 16. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

11, 12, 13 y 14. Ciro Caraballo en Hotelería y turismo en la Venezuela gomecista (1993)

17. https://www.pinterest.com/pin/789607747145275736/

18. https://twitter.com/arquitecturavzl/status/724451054474108929

19. https://iamvenezuela.com/2018/12/pintan-el-hotel-jardin-de-maracay-sin-el-aval-del-ipc/