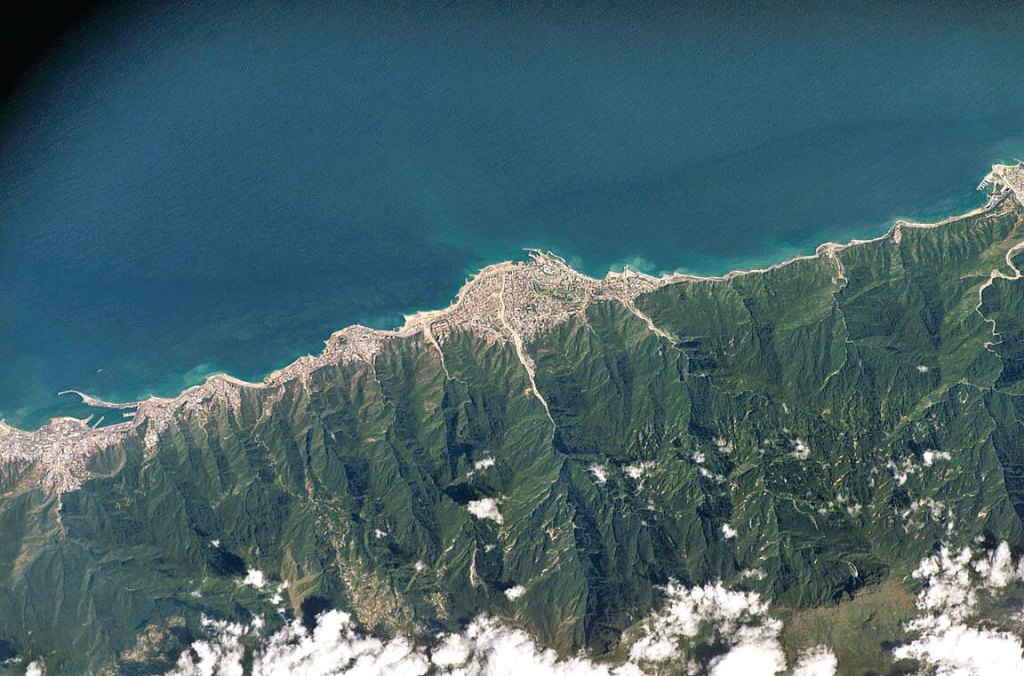

El encuentro con algunas de las claves que podrían orientar tanto el problema de la representatividad como el de la adecuación de una arquitectura del ocio y la recreación asociada a su destinatario o al lugar donde se emplaza, nos ha llevado a dirigir la mirada hacia la tipología de los clubes como fuente de análisis de tales asuntos. Si bien en una anterior entrega (ver Contacto FAC nº 42, 27-08-2017) repasamos el papel jugado en el diseño de centros sociales de carácter urbano por el uso de determinados estilos, la presencia de ciertos elementos que hacen referencia al pasado, de dispositivos que denotan interés por adaptarse a las variables climáticas o por su vocación a expresar la más absoluta contemporaneidad, rasgos todos que se suman a la hora de determinar una posible caracterización de la modernidad arquitectónica en nuestro país, hoy repasaremos de manera sintética el aporte que pueden ofrecer algunas de las instalaciones construidas durante los años 50 del siglo XX en el Litoral Central próximo a la ciudad de Caracas. En tal sentido, un vuelo rasante a lo largo de las intervenciones realizadas en esa dilatada franja que constituye lo que hoy se conoce como el estado Vargas, da la oportunidad de rescatar valores presentes en balnearios públicos (hechos con la finalidad de dotar de servicios a quien se desplaza por el corto lapso de un día), recintos privados (exclusivos, promovidos con el acompañamiento de áreas residenciales que facilitan la pernocta) y también la interesante variante del centro vacacional público que ofrece ambas posibilidades.

Los balnearios, cuya condición de lugares de esparcimiento y medios de escape temporales a la agobiante vida metropolitana se remonta a la Europa romántica del siglo XIX, tuvieron en nuestro país un referente fundamental durante el período guzmancista al convertirse Macuto, gracias a la inversión que se hiciera en su infraestructura y comunicación con la capital (prolongando el ferrocarril Caracas-La Guaira hasta allí), en el primero y más elegante del país y centro de descanso por excelencia de los caraqueños, como bien señala Mónica Silva en el texto «De Guzmania a El Paraíso. (1884-1940) aparecido en el Boletín del CIHE, nº 29 (1995).

Muchos años pasarán para que las condiciones de que disfrutó Macuto a finales del XIX se amplíen no sólo a todo el Litoral sino a una mayor capa de la población. El ferrocarril como factor fundamental de conexión entre la capital y la costa desaparece, quedando sólo como vía de enlace una sinuosa, larga y peligrosa carretera. Es sólo a partir de la construcción de la Autopista Caracas-La Guaira (1952) que Caracas y su litoral quedan conectados a una distancia que permite pensar de nuevo en su disfrute masivo con todas sus variantes.

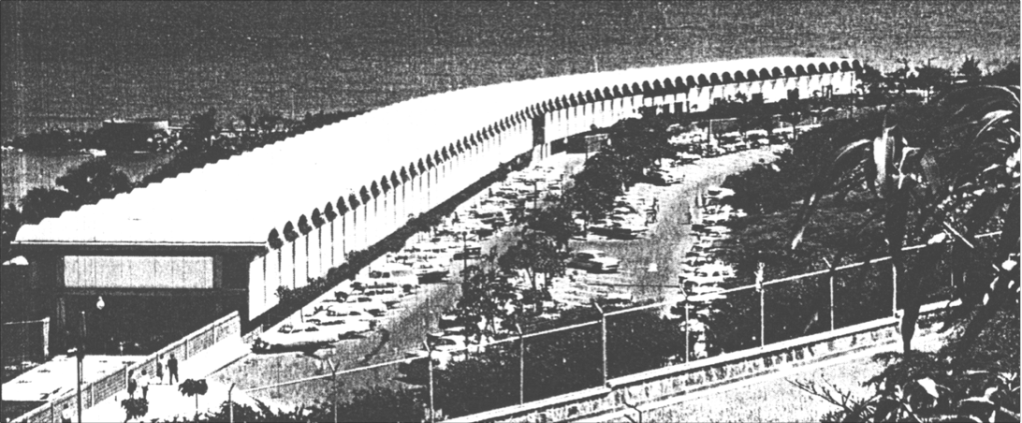

El Gobierno Nacional, favorecido por la mejoría en las comunicaciones, acomete la construcción de balnearios públicos de corte popular en tres localidades costeras estratégicamente seleccionadas: Catia La Mar ubicada hacia el oeste muy próximo al Aeropuerto de Maiquetía y a la zona donde la Armada construye la Escuela Náutica (1951-53 proyecto de Luis Malaussena) y otras importantes instalaciones; Naiguatá situado hacia el este aprovechando la existencia de un tradicional pueblo pesquero y Macuto que dada su equidistancia a los anteriores y su tradición histórica se ve favorecido por un proyecto de renovación urbana que contempla las mejoras a las instalaciones que como balneario -venido a menos- ya poseía. Los propuestas para Catia La Mar (2) y Naiguatá (3) serán proyectadas por el arquitecto Raúl Garmendia (entre 1954 y 1956) y la renovación de Macuto (1959) por la oficina de Galia & Alcock con la participación de Carlos Gómez de Llarena (4), responsabilizándose Jimmy Alcock por su desarrollo definitivo.

Aunque en cada caso la actividad balnearia se encuentra acompañada de centros poblados en los que se localizan viviendas permanentes, su destino fundamental es para un usuario eventual, que se desplaza en carro, cuya permanencia es corta. De esta manera el programa que los rige, aprovechando la presencia de una playa, se centra en la dotación de áreas recreacionales y servicios de apoyo.

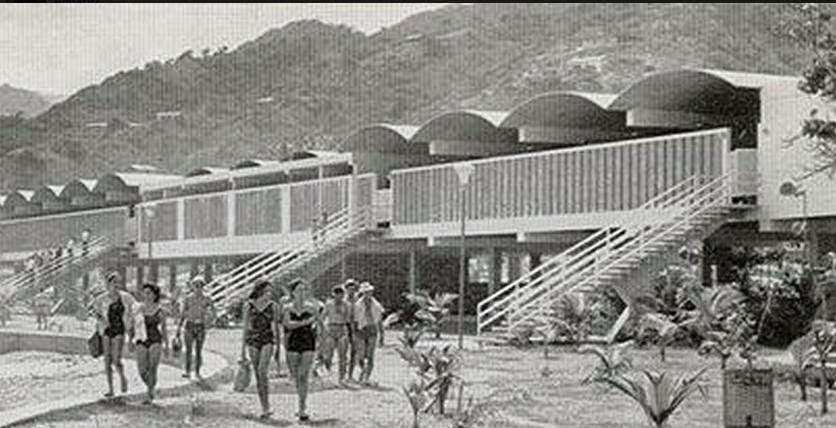

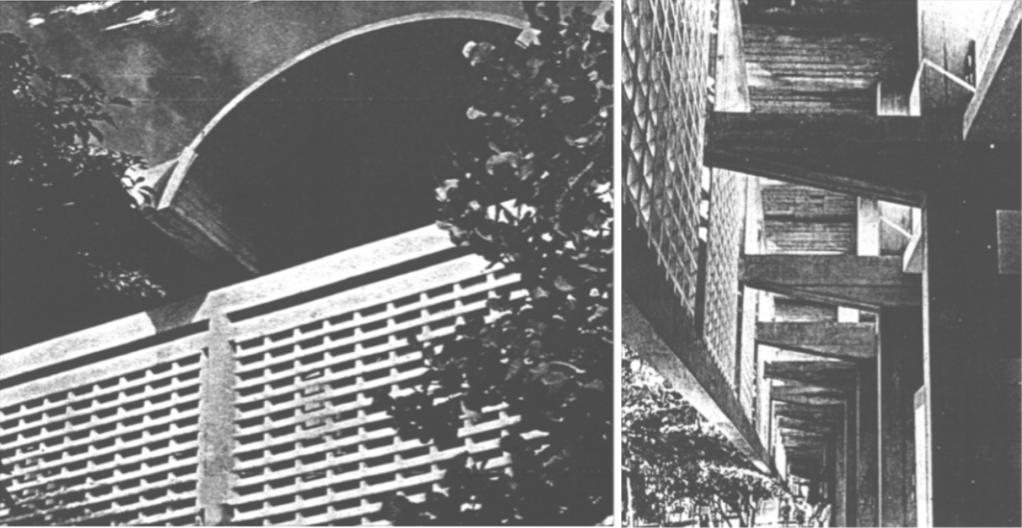

En tal sentido, Catia La Mar y Naiguatá se constituyen en sencillos e interesantes casos de aprovechamiento de las limitaciones que el lugar imponía así como en notables ejemplos de adaptación a las condiciones climáticas y a la función para la que estaban destinados. Manejando un lenguaje que transmite la frescura de la playa y la pertenencia a una época, el concreto, utilizado tanto en la estructura como en los elementos de control ambiental, juega a favor de facilitar el mantenimiento de instalaciones previstas para un uso intensivo. Cubiertas abovedadas que acentúan su condición lineal y «cortinas de bloques» que funcionan como parasoles en sus largas fachadas colaboran plenamente a proporcionar ambientes confortables para el público y el carácter propio de edificaciones localizadas en el trópico (5), que, a su vez, apelan a ubicar en la planta superior los vestuarios y sanitarios, quedando la planta baja prácticamente libre sin mayores paredes divisorias ni de cerramiento como espacio sombreado donde se sitúan estares, cafeterías, fuentes de soda y depósitos de enseres.

En la década de los 50 dada la rapidez con la que se puede llegar a la costa desde Caracas, diversos promotores empiezan a impulsar, teniendo en la mira a las clases pudientes y a prósperos comerciantes, industriales y profesionales, desarrollos inmobiliarios en los que se ofrecen servicios y comodidades similares a los que se disfrutan en la ciudad en medio del sano e informal ambiente playero. Bajo la modalidad del condominio en unos casos o del club con un determinado número de socios en otros, se agrupan en estos desarrollos una serie de instalaciones recreacionales y deportivas que llevan incluidas por lo general un área residencial. Además, por un curioso e inexplicable vacío legal, el borde costero, que siempre y en todas partes ha sido un bien común, es incluido como parte de la propiedad adquirida por estas asociaciones quienes inmediatamente proceden a restringir su acceso. De esta manera se toman o construyen artificialmente playas que serán del disfrute exclusivo de los afortunados socios, lo cual incrementa el estatus del club o condominio y también las diferencias entre los usuarios de estas instalaciones y los de los balnearios públicos.

Esta modalidad de asociación privada tiene como desarrollo pionero en el Litoral a Laguna Beach Club, modelo que luego será seguido por otros condominios similares y perfeccionado por clubes de mayor envergadura siendo Puerto Azul, Playa Azul, Camurí Grande, Playa Grande y Tanagurena quizás los más destacados.

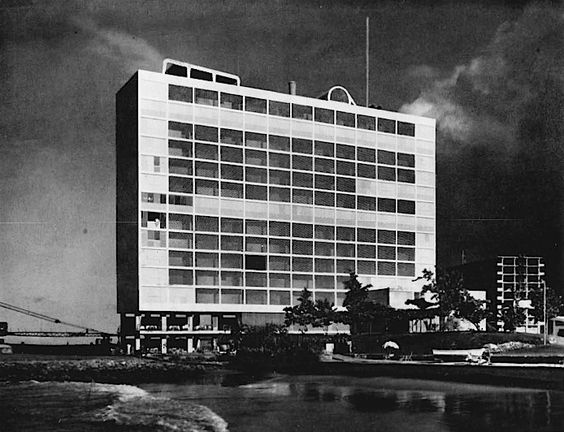

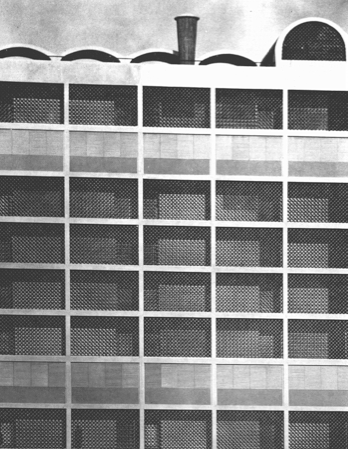

Laguna Beach (1952) es promovido y construido por Daniel Camejo Octavio y proyectado por Juan Andrés Vegas y Julián Ferris contando como colaboradores con Carlos Dupuy, Gustavo Ferrero y Jaime Hoyos (6). Se trata de una propuesta tipológicamente paradójica constituida por 100 apartamentos con sus respectivos servicios comunes localizada en la Urbanización Caribe a la entrada de la laguna artificial de Tanaguarena (7). Lo paradójico lo constituye el hecho de que mientras el Banco Obrero utiliza el superbloque de raigambre corbusiana para resolver el problema de la vivienda de interés social, Vegas y Ferris lo adaptan para destinarlo para apartamentos de playa de alto standing. La adaptación, que parte de una correcta orientación de los apartamentos hacia el norte y la introducción de pinceladas provenientes de la arquitectura carioca, contempla el desplazamiento de las áreas comunes intermedias que propone Le Corbusier en Marsella hacia los dos primeros niveles, la adición de una serie de volúmenes sueltos y a la vez articulados que albergan otra serie de servicios y la eliminación de los balcones, lo cual por un lado aleja al edificio de la caracterización típicamente asumida en estos casos y, por el otro, convierte el tamizar la luz, el control climático y el lograr la ventilación cruzada en los temas que orientan el diseño de su delicada piel (8).

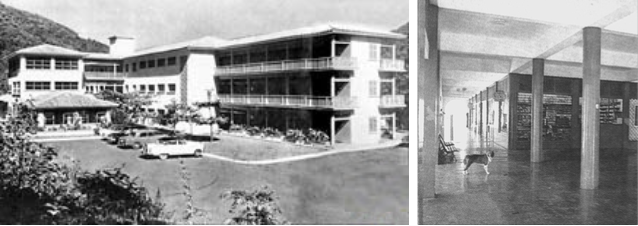

Por su parte, los confortables y espaciosos clubes de playa conforman otro grupo de experiencias que habría que observar en lo referente a la generación de verdaderos oasis donde la vegetación juega un papel fundamental en la ambientación de sus áreas comunes y los elementos arquitectónicos utilizados tanto en las piezas que los componen como en las que los articulan claras muestras de la adaptación al lugar y puesta en práctica de interesantes avances tecnológicos. De entre ellos destacan. Puerto Azul (1954) de Oscar Carpio y Guillermo Suárez con paisajismo de Roberto Burle Marx y promovido también por Daniel Camejo Octavio (9, 10 y 11); Playa Azul (1956) de Julián Ferris (edificio de apartamentos) con el aporte en diseño de los pasillos cubiertos y áreas comunes de Félix Candela y Álvaro Coto y paisajismo de la zona de la piscina de Roberto Burle Marx (12); y Camurí Grande (1962) que aunque su planificación pertenece a Juan Andrés Vegas y la arquitectura de su primer etapa a Diego Carbonell contó con el aporte en diferentes fases de José Miguel Galia (espigones y pabellón náutico), Leopoldo Martínez Olavarría (urbanismo), Bernardo Nouel (sistema de playas), Américo Faillace (dársenas, bungalows, auditorio y capilla), Gustavo Legórburu (piscina y casa-club) y Eduardo Robles Piquer (paisajismo) (13).

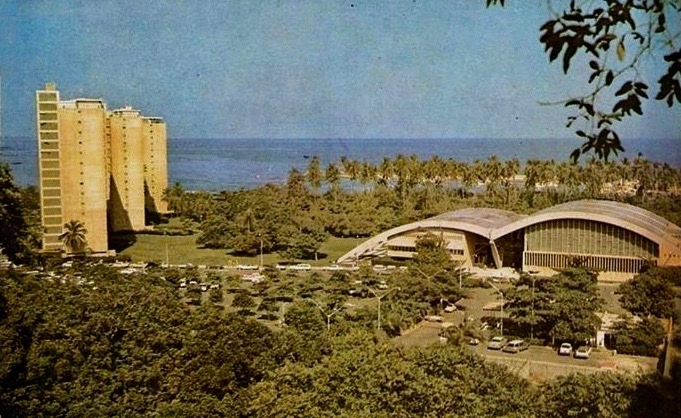

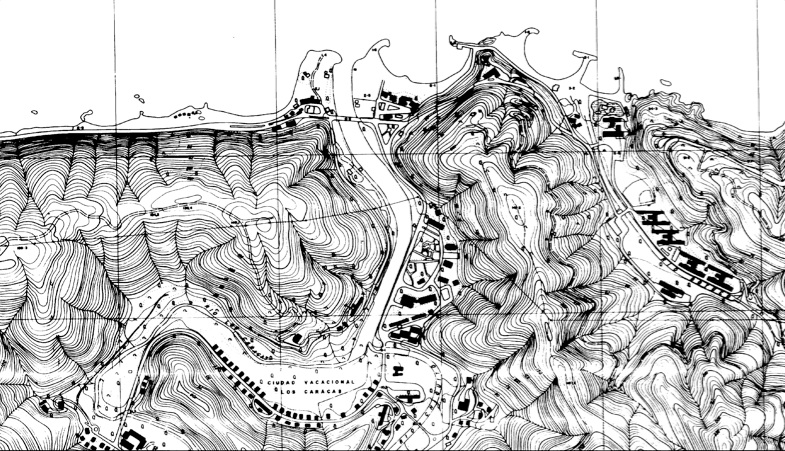

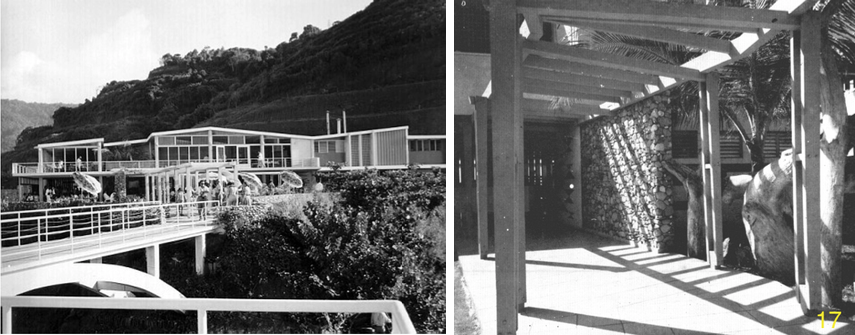

Finalmente, quisiéramos cerrar este repaso con la inclusión de la interesante experiencia que consistió en convertir lo que inicialmente se concibió como un lugar para la reclusión y aislamiento de los enfermos de lepra, quienes dedicarían su tiempo fundamentalmente a labores agrícolas, en atractiva Ciudad Vacacional para la clase obrera, localizada en el exuberante sector ocupado originalmente por la hacienda Los Caracas al extremo este del Litoral guaireño, a 17 kilómetros de Naiguatá (15). Tanto las edificaciones originalmente diseñadas por el equipo coordinado por Carlos Raúl Villanueva para el leprocomio entre 1945 y 1954 (viviendas, áreas sociales y de servicios) (16) como el aporte posterior que le inyectó su conversión en centro de esparcimiento (La Piscina diseñada por Carlos Olmos Osorio -1954- (17), el Mirador El Vigía de Miguel Salvador -1954- (18), el bar-restaurant “El Botuco” de Pedro Riquezes -1954- y “El Balneario” de José Ignacio Sánchez Carneiro -1954-), nos colocan ante la posibilidad de volvernos a topar, por un lado, con una modernidad respetuosa de la tradición acorde con la condición tropical-húmeda donde se ubicaba y por el otro con una sin complejos, influenciada por lo que ocurre internacionalmente (principalmente en Brasil), llena de la informalidad playera, pero atenta al contexto, a las variables climáticas, cuidadosa en el uso de los materiales y correctamente adecuadas a los diversos programas a los que respondía. Toda una lección que creemos debe tenerse muy presente.

ACA

Procedencia de las imágenes

1, 11. González Viso I.; Peña M.I.; Vegas F. Caracas del Valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje, 2015

2 y 5. Revista SVA, nº 14

3, 4, 9 y 12. Colección Crono Arquitectura Venezuela

6, 7 y 8. Revista Integral, nº 1, 1955

10. https://www.conlallave.com/propiedades/accion-del-club-puerto-azul-51092057.html

13. https://fi.pinterest.com/pin/526217537695203689/

14, 15 y 17. Calvo A. Venezuela y el problema de su identidad arquitectónica, 2007