Archivos diarios: 29 de agosto, 2021

Postal nº 274

Para visualizar la imagen en mejor resolución VER AQUÍ

HA SIDO NOTICIA

Santiago Calatrava presenta el diseño del pabellón de Qatar para la Expo 2020 Dubai

Por Dima Stouhi

25 de agosto de 2021

Tomado de ArchDaily

El arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava ha presentado el diseño del Pabellón de Qatar en la Expo 2020 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El diseño está inspirado en los cuatro elementos representados en el Escudo de Armas de Qatar e incluirá dos galerías principales y espacios de exhibición, proporcionando a los visitantes entornos atractivos, inclusivos e interactivos.

“La inspiración se deriva del emblema nacional de Qatar para capturar verdaderamente la esencia y la visión de la nación. El gesto arquitectónico y la forma estructural del Pabellón, que alberga toda la experiencia del visitante, refleja la forma del Dhow y sus grandes velas. El monumento escultórico en la entrada del Pabellón representa una traducción abstracta y fusión de dos palmeras entrelazadas, mientras que las piscinas reflectantes y las características de agua integradas que rodean el Pabellón representan el Golfo Arábigo que abarca la nación de Qatar.”

Micael Calatrava, director general de Calatrava International

El área total del proyecto cubre aprox. 960 m2, con una superficie construida de 620 m2. Los elementos de intersección del edificio principal ascenderán casi 15 metros, y la estructura escultórica adyacente se elevará hasta 20 metros. Al ingresar al pabellón, los visitantes se encuentran con una experiencia inmersiva que muestra el pasado, presente y futuro de Qatar a través de artes visuales y espacios interiores atractivos.

La construcción del proyecto ha alcanzado una etapa avanzada antes de la inauguración anticipada de la Expo 2020 el 1 de octubre de 2021. El equipo del proyecto Santiago Calatrava está dirigido por Micael Calatrava, en colaboración con el contratista principal, ALEC FITOUT, junto con quien realizó la ingeniería del proyecto, Aurecon.

ACA

HA SIDO NOTICIA

Caracas a través de un hilo: El Guaire

Una travesía para la observación y registro del río

Ayer culminó la serie de 8 acercamientos organizados por Enlace Arquitectura y CiudLab entre el 26 de junio y el 28 de agosto que, teniendo como elemento común lograr diferentes aproximaciones al río que atraviesa la ciudad de Caracas, permitiesen abrir un diálogo constructivo con un elemento al que se le ha tomado muy poco en cuenta.

En particular el último tramo, segunda parte del acercamiento titulado “Convivir con el río, asumir el paisaje (desafíos)” realizado entre la Plaza Sucre del Casco Histórico de Petare hasta El Encantado, permitió “atravesar por espacios de mucha actividad que cotidianamente discurren y conviven con el Río Guaire. Una relación de tú a tú en la que se aprecian situaciones inaceptables y normalizadas, pero también grandes oportunidades para una transformación del espacio y del ánimo urbano. Sí, el ánimo urbano. Porque, además, es el tramo en el que el río pasa de estar confinado, domesticado, a abrirse a un paisaje espectacular.”

En resumen las ocho aproximaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

– Cinco vistas sobre el río (26/06/2021)

– El agua que baja al Guaire (10/07/2021)

– El nacimiento del Guaire, la autopista como barrera (24/07/2021)

– Los senderos que ya no andamos (31/07/2021)

– Un parque lineal que aún no ha sido I (07/08/2021)

– Un parque lineal que aún no ha sido II (14/07/2021)

– Convivir con el río, asumir el paisaje I (oportunidades) (21/08/2021)

– Convivir con el río, asumir el paisaje II (desafíos) (28/08/2021)

ACA

NOVEDADES EDITORIALES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

RCR at Centre Pompidou

(Catálogo)

Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta

Actar Publishers & Centre Pompidou

2021

Nota de los editores

Reconocimiento al trabajo de RCR en Francia con una exposición que incluye una selección de 7 proyectos, que van desde el primer concurso que ganaron en el Faro de Punta Aldea hasta las últimas obras aún por construir en París, Île Seguin y el Pabellón Vide. El recorrido por el espacio se realizó a través de una experiencia sensorial -con sonido, iluminación y video-, ampliada con la colaboración artística del dúo CaboSanRoque. La trayectoria de RCR Arquitectes ha sido especialmente reconocida en Francia: nombrados Chevalier y Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres 2008 y 2014 respectivamente, la Académie d’Architecture otorgó la Medalla de Oro a Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta el 2015, dos años antes de recibir el Premio Pritzker. No cabe duda de que los edificios producidos por RCR Arquitectes fomentan la experiencia: cruzar, aterrizar, tomarse el tiempo, observar, sentir. Cada uno a su propio ritmo y según sus capacidades, manténgase despierto. La arquitectura de RCR Arquitectes nos prepara para un encuentro con las personas, con la naturaleza, la luz, la historia, las geometrías ocultas, el fluir del tiempo, el espacio que nos rodea. En definitiva, se trata de prepararnos para escuchar. Recientemente, RCR ha creado un laboratorio de arquitectura abierto “La Vila” para ayudar a universidades de todo el mundo a la investigación creativa y transversal.

ACA

VALE LA PENA LEER

Ciudades policéntricas: un viejo concepto como futuro urbano pospandémico

Camilla Ghisleni

Traducción: Mónica Arellano

5 de febrero de 2021

Tomado de Plataforma Arquitectura

El año 2020 trajo consigo un torbellino de desafíos que pusieron bajo control muchos aspectos de la vida cotidiana. Marcados por la pandemia, todos necesitamos, de alguna manera, reinventarnos para resistir este momento único. Con la ciudad, no fue diferente. Covid-19, así como otras enfermedades infecciosas (como la peste negra y la gripe española, entre otras) abrieron la relación entre su proliferación y urbanización. Un análisis fácil de realizar cuando los datos muestran que la propagación del virus ha sido mucho mayor en los grandes centros urbanos.

En este sentido, la crisis de salud ha suscitado discusiones sobre el modelo de urbanización al que están sometidas nuestras ciudades, un modelo de aglomeraciones dispersas que prioriza la movilidad a través de los vehículos de motor. Wilson Ribeiro dos Santos, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC -Campinas- en un artículo elaborado en alianza con Sidney Piocchi Bernardini y Gabriela Celani, afirma que este modelo de urbanización en el que el comercio y los servicios se concentran en el centro de la ciudad, mientras que en la periferia se ubican áreas estrictamente residenciales y condominios cerrados, terminó acelerando la propagación del virus, ya que personas de todos los puntos de la ciudad necesitan viajar diariamente al mismo lugar, donde trabajan, estudian, van al médico, etc.

En contraste con este modelo, investigadores y académicos han considerado las posibles alternativas para la ciudad pospandémica y cómo podemos aprovechar esta situación para recrear espacios más justos y humanos. En esta línea de pensamiento, surgieron algunos conceptos urbanos interesantes (como ciudades policéntricas o “ciudades de 15 minutos”). Ambos conceptos abordan principalmente la reducción de los desplazamientos creando pequeñas comunidades que ofrecen servicios básicos para la vida diaria.

Con respecto al modelo policéntrico de ciudades, el mismo artículo mencionado anteriormente presenta un estudio muy reciente, publicado en bioRxiv1, que explica cómo la contaminación entre los individuos es mucho más lenta en las ciudades que siguen este modelo, ya que la mayoría de sus habitantes no tiene que pasar por los mismos sitios de concentración todos los días. Según el artículo, debido a que no utilizan el mismo transporte público, en este caso, la mayoría ni siquiera dependen de este modo porque pueden ir a pie o en bicicleta al trabajo, al colegio, a la unidad básica de salud o al comercio local. En otras palabras, al reducir la necesidad de viajes largos, no solo se reduce la circulación del virus, sino que también se fortalecen las comunidades y las economías locales. Este modelo también refuerza las relaciones de vecindad, que, como señalan los autores del artículo, es de suma importancia cuando nos enfrentamos a situaciones como la actual, en la que necesitamos cooperación y cuidado.

El artículo trae otro punto positivo en las múltiples centralidades que es la viabilidad de utilizar medios de transporte activos, como caminar y andar en bicicleta, propios o compartidos, evitando la necesidad de aglomeración en el transporte público y contribuyendo también a la reducción de comorbilidades como obesidad, presión arterial alta y diabetes, tres factores agravantes para los pacientes infectados con Covid-19.

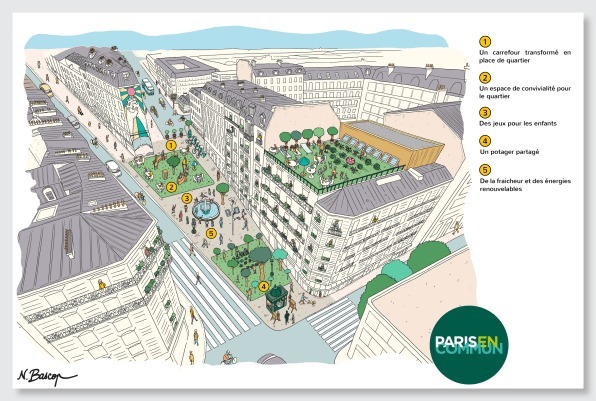

El concepto de “ciudades de 15 minutos”, a su vez, trae ideas similares a las llamadas policéntricas, ya que significa una estrategia para incentivar el desarrollo de pequeñas comunidades autosuficientes, donde los servicios básicos están disponibles en menos de 15 minutos. La capital francesa, París, es un exponente de esta táctica, que fue incluso uno de los pilares de la campaña política de la reelegida alcaldesa Anne Hidalgo. Como trata un artículo publicado por ArchDaily, la estrategia “ville de quart d’heure” busca transformar la capital en barrios más eficientes para reducir la contaminación y crear áreas social y económicamente diversas.

Más cerca de nuestra realidad, es posible ver en São Paulo una iniciativa independiente muy similar llamada “São Conexões”. A través del portal São Paulo São, sus creadores buscan promover la diversidad y el crecimiento de las empresas locales, fomentando la economía creativa a través del intercambio de servicios entre vecinos. De esta forma, los habitantes de la ciudad pueden encontrar todo lo que necesitan en los alrededores y en tan solo 15 minutos a pie. Una iniciativa interesante y muy prometedora que alinea la ciudad de São Paulo con estrategias urbanas reconocidas internacionalmente.

Sin embargo, estas tácticas urbanas que representan a las pequeñas comunidades creando relaciones autosuficientes, también pueden verse como una especie de reanudación del concepto de unidades vecinales, sobre las cuales tenemos cierto apoyo para comentar ya que Brasilia (a pesar de la discrepancia entre diseño y construcción) es un ejemplo de esto.

Pero, antes de que Lúcio Costa se apropiara del término y lo hiciera especialmente popular entre todos los entusiastas de la arquitectura y el urbanismo en Brasil, Clarence Perry lo acuñó en 1920, diseñando un modelo de ciudad que tenía como primer objetivo priorizar a los peatones. Su idea original preveía la creación de urbanizaciones autónomas que cubrieran todas las necesidades básicas de los vecinos, con los desplazamientos realizados en pocos minutos. El crecimiento de la industria automotriz interrumpió la realización de sus planes, sin embargo, el concepto de “unidad vecinal” continúa aplicándose y discutiéndose hasta el día de hoy.

Cabe mencionar que se trata de una estrategia urbanística que también permite un paralelo con las comunidades autónomas de las Ciudades Jardín de Ebenezer Howard, concebidas a finales del siglo XIX. Si bien su principal motivación fueron las pésimas condiciones de vida urbana derivadas de la superpoblación, provocada por la migración del campo, su idea de autosuficiencia y conectividad entre cada comunidad tiene mucho que ver con los conceptos actualmente en boga.

En relación con nuestro ejemplo brasileño, 40 años después de que Perry acuñara el término, Lúcio Costa plantea el concepto de unidades vecinales a través del diseño de supercuadras, un sistema que personifica mucho de lo que se ha discutido sobre ciudades policéntricas o “ciudades de 15 minutos”.

Diseñado con aproximadamente 300×300 metros y enmarcado por una amplia franja arbolada, los súper bloques estarían compuestos, además de las residencias, por instalaciones convenientes, como escuela primaria, lavandería, etc. “Entalados” –adjetivo que el propio Lúcio Costa utiliza al describir el proyecto- entre las vías de servicio y las ubicaciones del eje vial-residencial y separando las manzanas, son los centros vecinales con “mercado, carnicería, ventas, fruterías, ferreterías, etc.»

En la asociación de súper escuadrones se constituyen unidades vecinales, presentando un repertorio completo de equipamiento básico. Lamentablemente, solo cuatro cuadras siguen al pie de la letra el plan de Lúcio Costa, lo que no permite analizar directamente la relación entre la propagación del virus y la configuración de las unidades vecinales.

De todos modos, este regreso al pasado sirve para darnos cuenta de cómo algunos conceptos vagan en el tiempo y se pueden aplicar siglos después, reforzando la idea de que el futuro, muchas veces, parece repetir el pasado. Ya sea a través de comunidades ajardinadas autónomas utópicas o mediante un modelo urbano modernista, las lecciones que nos trae la historia emergen en nuestro presente incierto y desafiante haciéndonos reflexionar sobre la importancia de repensar nuestras ciudades e incluso, repensar cómo podemos fortalecer nuestras relaciones como comunidad, respetando el medio ambiente y los espacios que llamamos hogar.

La pandemia ha demostrado ser un experimento urbano sin precedentes que repercute en la forma en que vivimos y construimos las ciudades, aportando lecciones que deben tenerse en cuenta no solo frente a una crisis de salud, sino a diario.

ACA