La imagen que ilustra nuestra postal del día de hoy nos ofrece la oportunidad de tocar dos temas de interés dentro de la obra de Carlos Raúl Villanueva, referidos particularmente en la Ciudad Universitaria de Caracas (CUC): uno es el papel que juega el diagrama como recurso explicativo usado para diferentes fines y el otro es la importancia que asumen los elementos que abarcan buena parte de la circulación peatonal o, en otras palabras, los corredores, aceras o pasillos cubiertos.

Stan van der Maas en “El diagrama en arquitectura”, texto aparecido en la revista dearq 08 (Bogotá, julio 2011), explora la relación entre la virtualidad y la realidad en la producción de la arquitectura, enfocándose en la noción del diagrama como herramienta de mediación. Van der Maas toma del Diccionario de Oxford, la definición de diagrama: “un dibujo simplificado que demuestra la apariencia, la estructura o el funcionamiento de algo, una representación esquemática”. Y continúa: “Esta definición nos habla de un diagrama de tipo analítico y denotativo; nos presenta una compresión de información. La palabra proviene de los términos griegos dia (imagen o algo visual) y gramma (algo escrito). Un dia-grama sería entonces una imagen-escritura. Esto sugiere que el diagrama es esencialmente representativo, que es un modo de comunicación. (…) Sin embargo, desde el punto de vista del diseñador, esta definición es incompleta. Una vez dibujado, el diagrama se puede convertir en un instrumento generador. La imagen puede evocar pensamientos nuevos. Tiene la capacidad de enfocar la atención del diseñador y convertirse en un vehículo para sus ideas. Este descubrimiento llevó a arquitectos y urbanistas a instrumentalizar el diagrama y a integrarlo en el proceso de diseño”.

Por otro lado, Josep María Montaner en Del diagrama a las experiencias, hacia un arquitectura de la acción (2008) señala que “… la primera gran característica de los diagramas (es) su radical dualidad. Los diagramas sirven tanto para registrar o mapear como para proyectar y trazar trayectoria, una característica que comparten con el concepto de tipología”.

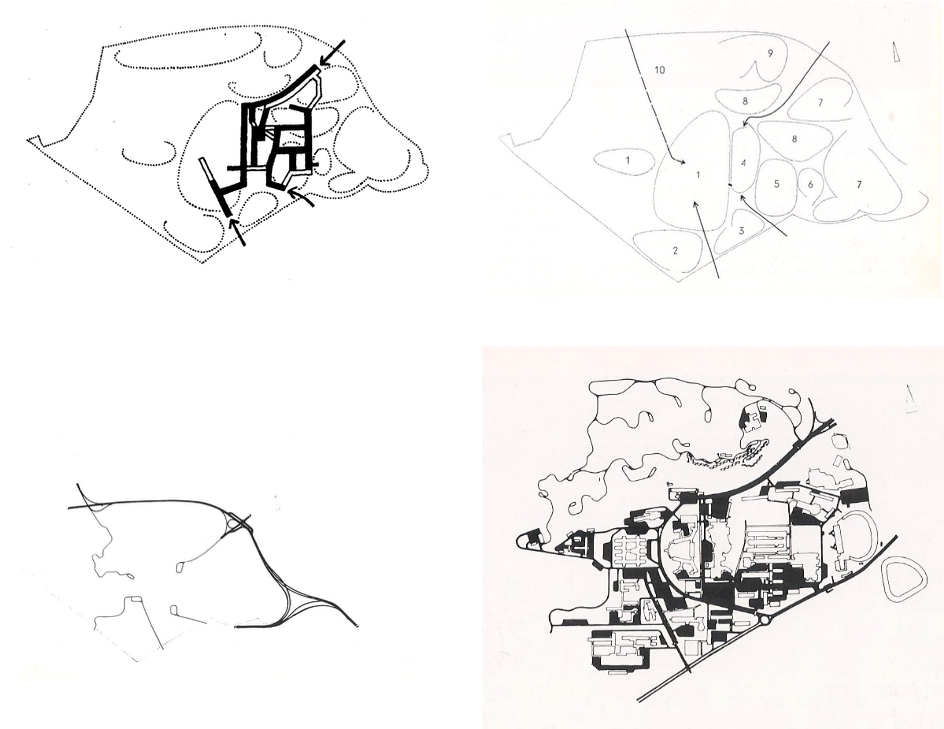

Así, el “Esquema de las circulaciones peatonales principales” de la Ciudad Universitaria de Caracas publicado en Caracas a través de su arquitectura (1969) que recoge la postal (con la salvedad de que en la fuente original se precisa: “en negro: los corredores techados”), se trata de un diagrama que curiosamente se coloca sobre otro de gran importancia como lo es el correspondiente a la “Zonificación de la Ciudad Universitaria” que también aparece en el libro citado y en el de Sibyl Moholy-Nagy, Carlos Raúl Villanueva y la arquitectura de Venezuela (1964). Son, como se puede observar, grafismos elaborados a posteriori, con la propuesta proyectual ya plasmada y no como recursos expresivos que den cuenta de la fase inicial de gestación de una idea. Nos atreveríamos a decir que tienen un fin más bien didáctico, comunicacional, dirigido a separar las diferentes capas que conforman las decisiones fundamentales que se fueron tomando y que sería un tanto complicado extraer de la totalidad que recoge un plano de conjunto correctamente representado. No se tratan, por otro lado, de bocetos que los arquitectos suelen elaborar y acumular recogidos en cuadernos (que Villanueva también produjo), sino más bien representaciones de carácter técnico.

Aunque son contados, estos recursos explicativos van apareciendo en las publicaciones de y sobre Villanueva siempre con la idea de reforzar los elementos esenciales que ofrecen las propuestas. En tal sentido, quizás sea el ya mencionado libro de Sibyl Moholy-Nagy no sólo el primero que recoge su obra completa llevada a cabo hasta ese momento (1964), sino el que presenta un claro interés por mostrar esos diagramas explicativos a los que Villanueva apelaba. Uno puede recorrer esta publicación y ver cómo van apareciendo desde el Museo de Bellas Artes (1935-1936) hasta el Conjunto 2 de diciembre o 23 de enero (1955-1957), pasando por la Reurbanización de El Silencio (1941-1945) y por La Ciudad Universitaria (1944-1970), diagramas que abarcan diversas facetas pero que enfatizan siempre la organización general, el papel jugado por la circulación y el origen climático de ciertas decisiones. Resaltan aspectos que aunque apuntan a lo funcional dejan entrever importantes valores conceptuales. Esta particular faceta que Moholy-Nagy casi de manera marginal va mostrando, pensamos tiene el doble papel de aclarar dudas pero sobre todo permitir la comprensión cabal de cómo Villanueva era capaz de sintetizar los temas que más le interesaban. A veces, incluso podría pensarse que fueron explícitamente solicitados para efectos editoriales pero sabemos que aunque tenga algo de cierta esta apreciación ello no ha sido del todo así.

Van der Maas en el texto ya citado señala como “En los años noventa del siglo XX, los diagramas adquirieron protagonismo en la obra de arquitectos como Rem Koolhaas, Gerg Lynn, MVRDV y Ben van Berkel. Todos ellos propusieron maneras diferentes de usar los diagramas, pero todos estaban apelando a las mismas promesas: liberar la arquitectura de sus limitaciones de representación y presentar nuevas formas de mediación entre lo virtual y lo real”. En tal sentido, retrotrayéndonos al caso de Villanueva, podríamos decir que sus diagramas, sin renunciar al papel de mediadores comunicacionales, apuntan más hacia lo real y lo concreto a diferencia del énfasis en lo virtual que presentan las representaciones de fin del siglo XX, tendiendo a asociarse más bien con los elaborados por las vanguardias de comienzos del mismo siglo. Su énfasis en la representación en planta nos habla de una clara relación con lo funcional que se ve reflejado en la valorización de lo organizativo, el movimiento y las consideraciones climáticas. Sin ser bocetos, entendiendo el boceto como representación ligada más bien a la gestación de la idea, los dibujos de Villanueva muestran la estructura que rige la comprobación final una vez que se ha pasado a la etapa de proyecto.

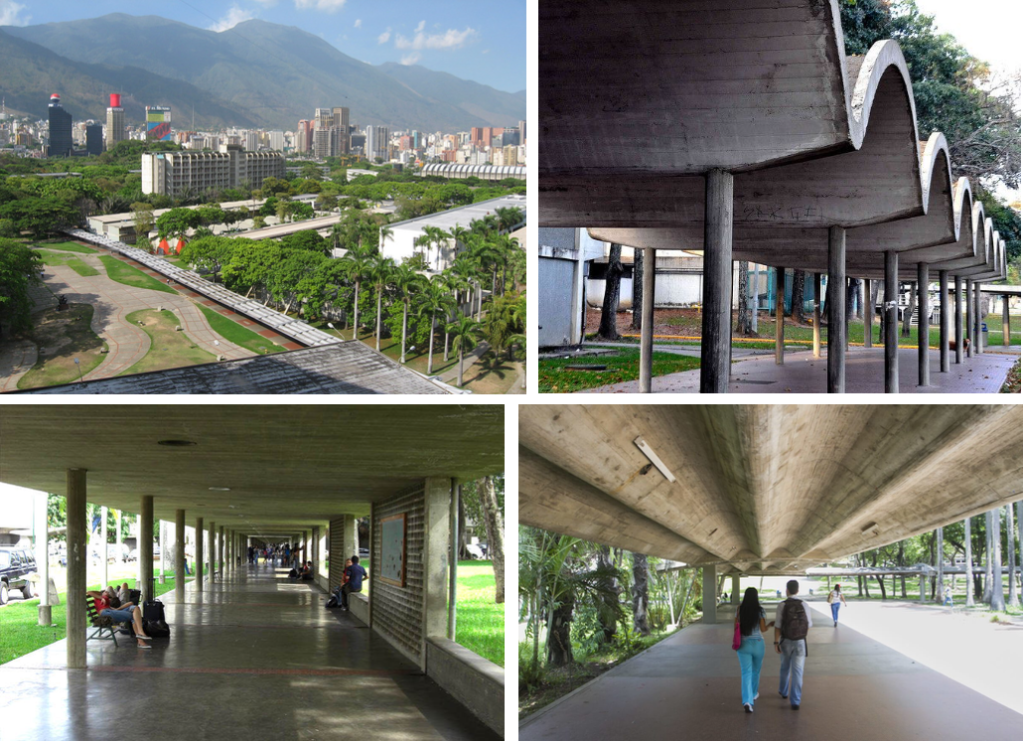

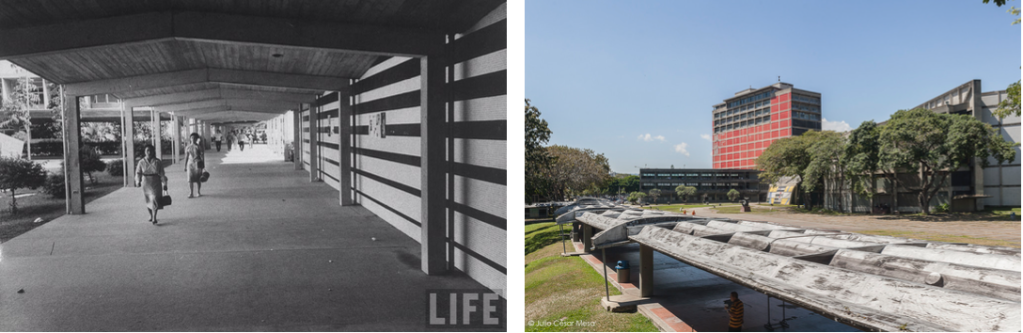

En cuanto al otro asunto involucrado en la imagen reproducida en la postal, el concerniente a la importancia que asumen los corredores, aceras o pasillos cubiertos dentro de la CUC, valga decir que se sobreponen sobre el organigrama de organización del conjunto recogiendo la afluencia de público del exterior e intercomunicando el interior discurriendo entre los espacios que dejan entre sí las edificaciones.

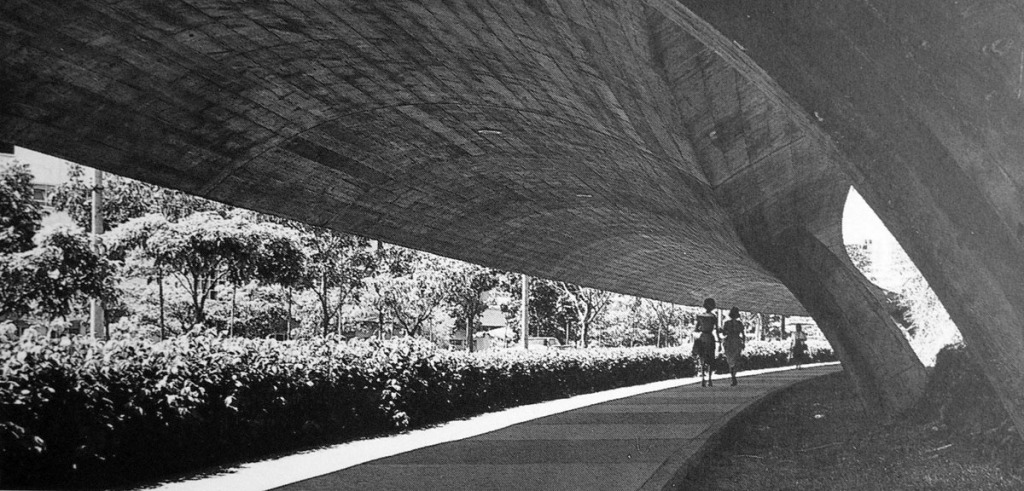

También, vuelve a ser interesante reconocer cómo es Sibyl Moholy-Nagy quien primero se refiere a ellos señalando que “…la vida universitaria transcurre a lo largo de 1428 metros, casi un kilómetro y medio, de una Acera Cubierta ininterrumpida. El mismo deseo de precaverse del implacable sol tropical que guiara el diseño de los hogares de Villanueva determinó la imperiosa necesidad de crear áreas comunales sombreadas y de reposo”. También la crítica e historiadora alemana fue quien primero se refirió a la participación de los ingenieros Juancho Otaola y Oscar Benedetti en el proyecto de estas estructuras, que luego desarrollará con mayor detalle técnico Nancy Dembo en La tectónica en la obra de Carlos Raúl Villanueva: Aproximación en tres tiempos (2006): “Dos ingenieros civiles, Otahola (sic) y Benedetti, cuya imaginación en el diseño de la estructura es digna de la arquitectura de Villanueva, lograron una admirable secuencia de efectos espaciales mediante variaciones en la forma estructural de los voladizos. Una construcción a base de unidades prevaciadas y pretensadas aparece modulada con acentos ondulantes por las luces y las sombras”. Dembo, apoyada en el artículo que publicaran Oscar Benedetti y Juancho Otaola en la revista Integral nº 1 (1955) titulado “Ensayos sobre estructuras mixtas de concreto armado y precomprimido ejecutadas en la Ciudad Universitaria de Caracas”, ahonda en el análisis y explicación de por qué son como son las dos muestras más representativas de esta experiencia: “el corredor de entrada” desde la Plaza Venezuela y los “corredores de techo corrugado” ubicados entre las Facultades de Humanidades e Ingeniería, Humanidades y Ciencias Económicas y Sociales, eje Facultad de Arquitectura-Comedor, entrada desde la Plaza de Las Tres Gracias y todo el borde este de la “tierra de nadie”. Más adelante, Silvia Hernández de Lasala en su libro En busca de lo sublime. Villanueva y la Ciudad Universitaria de Caracas (2006, producto de su Tesis Doctoral de 1999), ampliará la gama de manifestaciones estructurales y espaciales que los corredores cubiertos despliegan a lo largo de la CUC dentro del afán por experimentar que caracterizó a Villanueva: las cubiertas plegadas que predominan en los alrededores de Arquitectura y que conectan Farmacia y Odontología prolongándose hasta la entrada desde el Paseo Los Ilustres; las bóvedas onduladas que aparecen en la Facultad de Ingeniería; y la losa plana que se utiliza en el eje que acompaña al oeste todo el Centro Cultural y Administrativo cerrando por el sur el área de Medicina.

Curioso por demás es el poco espacio que le dedica Juan Pedro Posani en Caracas a través de su arquitectura (1969) a un tema que, como se sabe, tiene vital relevancia dentro del campus universitario. Aparte del diagrama ya señalado, acompañando tres fotografías de los pasillos cubiertos tomadas por Paolo Gasparini, Posani apuntará de manera escueta pero precisa: “En la Ciudad Universitaria, Carlos Raúl Villanueva desarrolla el concepto del recorrido peatonal como estructura de la organización general de los edificios. El concepto está directamente ligado a una visión de la arquitectura y de la ciudad que implica el acondicionamiento artificial del ambiente”.

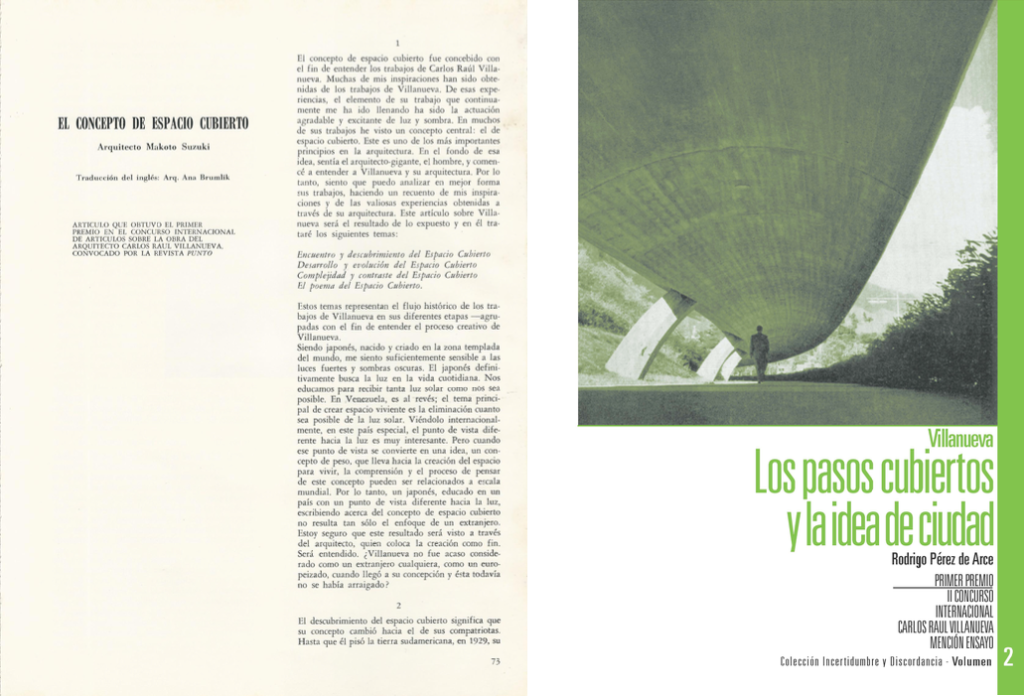

El tópico a partir de entonces ha sido tratado de manera particular en la casi totalidad de las publicaciones que han aparecido sobre la obra de Villanueva, complementando muchas veces la apoteosis espacial que protagoniza la Plaza Cubierta. Indisociables al manejo de la sombra como necesaria consideración en nuestro clima tropical, los pasillos cubiertos han sido acompañantes silentes de los ensayos distinguidos como ganadores en las dos ediciones del premio internacional Carlos Raúl Villanueva: “El concepto de espacio cubierto” (Makoto Suzuki, PUNTO 46, 1972) y “Villanueva. Los pasos cubiertos y la idea de ciudad” (Rodrigo Pérez de Arce, 2001, publicado como libro en 2004).

Considerados en la multiplicidad de aspectos que engloban (espaciales, plásticos, técnicos, funcionales, constructivos, ambientales, climáticos), los corredores cubiertos (como prefiere llamarlos Silvia Hernández de Lasala) han sido objeto de breves pero sustanciosos ensayos o han ocupado segmentos importantes de algunos escritos sobre la Ciudad Universitaria.

En 1991 Enrique Larrañaga escribe dentro del ensayo “La ciudad universitaria y el pensamiento arquitectónico en Venezuela”, aparecido en Obras de arte de la Ciudad Universitaria de Caracas: “El énfasis en la estructura como hacedora de forma arquitectónica, en substitución a la preeminencia del estilo como caracterizador es básico para entender la obra posterior de Villanueva. De hecho, Villanueva otorga a la estructura un rol moralizante como legitimizador de la forma y, en lo formal, basa el disfrute estético en la confrontación entre la lógica apolínea de la técnica y la intromisión dionisiaca del accidente, sea éste natural, artístico o arquitectónico, magistralmente desarrollada en los vibrantes experimentos de los pasillos cubiertos. (…) Emparentados con las galerías cubiertas tradicionales que, de manera más nostálgica y estilísticamente dependiente, el propio Villanueva había reeditado en El Silencio, los pasillos constituyen experiencias arquitectónicas propias. La memoria y la tradición están presentes como fuerza y sentido histórico, que ubican la percepción en un tiempo y lugar especifico, pero no se convierten en pesos que imposibilitan el nacimiento de nuevas experiencias. De hecho, los pasillos de la Ciudad Universitaria ofrecen una variedad de presencias ricas ambiental y formalmente, de escalas variadas y animada configuración espacial. Mientras el pasillo de acceso desde la Plaza Venezuela propone una escala continua y una forma casi inmediata, en la encerrada bóveda generada con su integración al borde vegetal que lo acompaña, los pasillos internos, con su variedad de ondulaciones y superficies quebradas, y con la enfática rítmica de vigas y columnas, fracturan la escala y se presentan como cobertizos que, sin interrumpir la continuidad espacial entre los jardines, que modulan las magnitudes y transiciones espaciales a través de la forma y disposición de sus reducidos y frecuentemente eufóricos apoyos verticales. Hay algo de Gaudí en sus alusiones primitivas, y algo de Laugier en su claridad visual, pero, por sobre todo, estas estructuras manifiestan la euforia y la alegría de la posibilidad de edificar una realidad en libertad, aire, luz y naturaleza”.

Paulina Villanueva y Maciá Pintó en Carlos Raúl Villanueva (2000) expresarán: “Si la Plaza Cubierta puede ser representada por la memoria como una suma de patios-jardín, los Pasillos Cubiertos pueden encontrar su génesis tanto en los corredores de las casas como en las galerías porticadas de las ciudades; sin embargo, a pesar de su posible filiación, su nacimiento está directamente comprometido con la atención y el papel que el urbanismo moderno dedica a la circulación tanto peatonal como vehicular. (…) Esenciales en los ciclos de vida de la Ciudad Universitaria, se corresponden con la materialización de la huella dejada en el libre transitar, en las direcciones que terminan definiendo un trazado autónomo exento a los edificios, con usos y actividades bajo sus cubiertas. Son lugares que muestran con atributos propios y característicos la imagen más emblemática de la Universidad. (…) Como circulación que se hace arquitectura, despliegan una variada gama de formas y soluciones estructurales sorprendentes, desarrolladas por los ingenieros Otaola y Benedetti, así como una admirable secuencia de efectos espaciales y, en algunos casos, acústicos. Con grandes luces entre apoyos de hasta 15 metros y arriesgados voladizos de casi 9 metros, y más de kilómetro y medio de desarrollo, su fuerza expresiva y su papel en la valoración de la Ciudad Universitaria, como modelo inédito de urbanismo que funciona con vitalidad y personalidad propia, son fundamentales”.

En 2013, Oscar Tenreiro en “Sobre la Ciudad Universitaria de Caracas” texto aparecido en DPA 29, se referirá al tema que nos ocupa de la siguiente manera: “Los pasillos cubiertos identifican a la Ciudad Universitaria. Sus estructuras cambian en los distintos sectores, un rasgo que desconcierta. Desde el acceso principal y hasta la Plaza del Rectorado es una bóveda longitudinal que salva una luz importante entre apoyos inclinados que surgen de la colina, proporcionando una grata sensación de visera que orienta la vista hacia los espacios que conducen hasta la Plaza Cubierta. En los lados de Ingeniería son bóvedas livianas que se van sumando en el sentido de la circulación. Cerca de Arquitectura simples losas de leve inclinación y luces pequeñas. Y en la zona central, más densa, losas onduladas prefabricadas en sitio, de gran luz, que se sostienen en vigas en voladizo que se apoyan en una sola columna de gran tamaño con un tensor asociado, en algunos casos tan cercanas a los edificios que cumplen un papel agresivo. Su diseño, particularmente en este caso, parece haber sido una experiencia independiente de la arquitectura a la que sirven. Y sin embargo se han convertido con el tiempo, y sobre todo en esa zona central, en concurridas calles que funcionan como sitios de intercambio con improvisados comercios que contribuyen a su intensa vida pública. (…) Estos pasillos son una respuesta al clima, proporcionan sombra bienvenida en estas tierras, necesaria para hacer las paces con el clima amable de Caracas. Hay en ellos expresada la misma intuición de la Plaza Cubierta: espacios intermedios que por ser tan amplios, en especial los de losas onduladas, trascienden su uso como circulación para convertirse en animados sitios de intercambio. Es un aporte de Villanueva análogo a los grandes pasillos del Parque de Ibirapuera de Niemeyer en Sao Paulo, que no ha visto emulación en la arquitectura pública posterior venezolana, escasísima y castigada por una visión de los costos populista que como una pesadísima carga se ha hecho cargo de la cultura política del país”.

Quisiéramos cerrar este recorrido a través de quienes consideramos dan debida cuenta de este experimento constructivo que va de la mano de proveer sombra y frescor así como dinamismo al espacio abierto, a la transición, con la siguiente cita de Silvia Hernández de Lasala de su libro ya mencionado: “En la Ciudad Universitaria de Caracas salta a la vista la atención que se ha conferido al desplazamiento, al caminar. Los recorridos entre los diferentes lugares del recinto universitario y aquellos que tienen lugar dentro de las edificaciones evidencian el empeño del arquitecto por enaltecer los distintos itinerarios de la población universitaria, por trascender el simple trasladarse de un lugar a otro para convertirlo en goce del trayecto y sus alrededores. La Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas es el ejemplo más sublime de esa preocupación. (…) Con la arquitectura de los corredores cubiertos diseñados por Villanueva en la Ciudad Universitaria de Caracas, se enaltece el caminar. No poseen una simple cubierta para proteger al caminante de la lluvia o del sol tropical. Son muchísimo más, constituyen un extraordinario ejemplo del privilegio del desplazarse en contacto con la naturaleza y el arte, además de una demostración de la sensibilidad, conocimiento del espacio, de los materiales y del comportamiento de las estructuras que tuvo Villanueva. Son también el juego sublime del arquitecto que experimenta en un momento de abundancia y deja su arte para la posteridad”.

Finalmente, como toda experiencia luminosa, la que giró en torno a los pasillos cubiertos que como se ha dicho dota de identidad a la CUC, tiene su contraparte oscura representada por el construido durante los años 80 del siglo XX en el borde sur de la CUC que une el acceso de la Plaza de Los Estadios y Las Tres Gracias, transcurriendo por las facultades de Arquitectura e Ingeniería paralelo a la calle, remedo inadmisible y pésimamente ejecutado por la Dirección de Planeamiento de aquel entonces del espléndido pasillo ubicado al oeste de la Zona Cultural y Administrativa. Esta construcción (no registrada en ninguna de las publicaciones que refieren el tema desde la fecha de su realización), podría sumarse perfectamente a las obras provisionales que pueblan la CUC y que en algún momento deberán ser demolidas.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal, 1 arriba, 6. Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani. Caracas a través de su arquitectura, 1969

1 abajo, 2, 3 y 5. Sibyl Moholy-Nagy. Carlos Raúl Villanueva y la arquitectura de Venezuela, 1964

4. Paulina Villanueva y Maciá Pintó, Carlos Raúl Villanueva, 2000

7 y 8. Nancy Dembo, La tectónica en la obra de Carlos Raúl Villanueva: Aproximación en tres tiempos, 2006

9 y 10. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

11. Revista LIFE, 1959 y https://www.juliotavolo.com/ciudad-universitaria-de-caracas