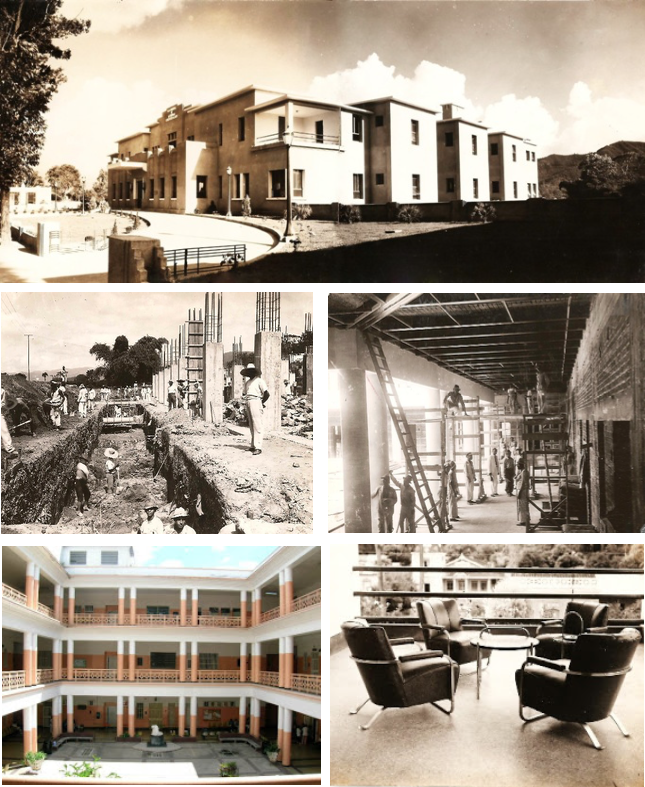

Nuestra postal del día de hoy recoge la imagen de la primera sede de la Maternidad “Concepción Palacios” en fechas cercanas a su inauguración, el 17 de diciembre de 1938, por parte del Presidente de la República, General Eleazar López Contreras quien estuvo acompañado del también General Elbano Mibelli, Gobernador del Distrito Federal.

La edificación, emplazada originalmente en la esquina noreste de un terreno sobre la Avenida San Martín, entre Calle Oeste y Calle Sur (que se extendía hasta el río Guaire), y cerca de la Plaza San Martín, Caracas, es producto del desarrollo del proyecto ganador de un concurso organizado en 1936 por la mencionada Gobernación, presentado el 16 de julio de aquel año por el profesional que utilizó para identificarse el lema “LUX”: el joven ingeniero de 23 años Willy Ossott. Los trabajos de construcción, iniciados en noviembre de ese mismo año, fueron contratados por la Ingeniería Municipal a la “Constructora Atlas”, con recursos aportados por la Junta de Beneficencia y el propio Ejecutivo Federal. Finalizada la obra, en octubre de 1938 es nombrado como primer Director de la institución, que inicialmente se denominaba como “Casa de Maternidad Modelo” y a la que finalmente se le dio el nombre de la madre del Libertador, el Dr. Leopoldo Aguerrevere quien posteriormente, junto a los doctores Odoardo León Ponte, Oscar Agüero y otros trece especialistas llevarán a cabo en el auditorio del edificio recién inaugurado la fundación de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El 7 de enero de 1939 el propio doctor Aguerrevere atiende el parto de una niña, el primero que se registra dentro de los anales de la Maternidad.

De la cuidadosa ficha elaborada por Valeria Ragonne, con la corresponsabilidad de Hannia Gómez y Guillermo Heilbock (todos pertenecientes a Docomomo Venezuela), fechada el 27 de junio de 2011, hemos podido saber cómo el estratégico emplazamiento elegido, ocupado por una granja hasta la década de 1930, sobre un eje que funcionó durante mucho tiempo como salida de la ciudad hacia el oeste, obedeció a la idea de impulsar el nuevo desarrollo urbano de una de las zonas más importantes de la ciudad a comienzos el siglo XX, cercana al centro, enmarcada dentro de la política de construcción de nuevos edificios de salud, vivienda y educación con la que se buscaba paliar los déficits heredados luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. Por tanto, al construirse la Maternidad no gozaba de la compañía de edificios de interés en sus alrededores siendo ella la responsable de asumir el rol de promotora de que el entorno mejorara en años posteriores.

Como información que permite aclarar las condiciones sobre las que se convocó el concurso ganado por Ossott, el informe de Docomomo recoge lo siguiente: “Para el año 1936, Venezuela sufrió una importante deficiencia en todos los asuntos relacionados con el bienestar y la atención hospitalaria. En cuanto a la atención obstétrica, los servicios se redujeron a 50 habitaciones en el Hospital Vargas y 30 en el Instituto Simón Rodríguez. Para entonces, la población de Caracas y sus alrededores era de 206.532 habitantes, con un número de nacimientos de 5.840 en 1937 y 6.377 en 1938. A partir de ese año, las autoridades municipales percibieron la necesidad de construir una maternidad para Caracas y procedieron en consecuencia. En la Gaceta Oficial No. 4994 del 4 de julio de 1936, el Distrito Federal solicitó la construcción de una maternidad para 100 camas. Proporcionó los detalles para el edificio: número de pisos, anexos, el tipo de plan que deben presentar los participantes, el grosor de las paredes, la orientación del edificio, las necesidades de ventilación e iluminación, las especificaciones y el presupuesto.(…) El concurso se cerró el 16 de julio de 1936. La construcción del edificio debía ser realizada por la Oficina Municipal de Ingeniería y administrada directamente por el Gobierno”.

El edificio proyectado por Ossott, de tres plantas con los espacios organizados en torno a un patio central, asumió el carácter propio del uso al que estaba destinado, sin descuidar la incorporación de elementos que remarcaban una cierta monumentalidad, donde predominan los llenos sobre los vacíos, dentro de la sobriedad propia de las primeras manifestaciones modernas venezolanas, influenciadas por el art déco. Su pesadez obedece no solo a su desarrollo en horizontal sino también al uso de una estructura combinada de muros de adobe con columnas y vigas de hormigón y acero. “Sin embargo, la elegante composición de la volumetría y los finos detalles de hierro aportan un carácter artístico al conjunto”, rescatamos del Informe.

De Willy Ossott (1913-1975), hijo de los profesores Eugen Ossott (alemán) y María Luisa Machado Riobo, valdría la pena acotar que se formó como ingeniero en la Universidad Central de Venezuela (UCV) de donde egresó como Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas. Fue uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura de la UCV (1953) de la cual a su vez fue su primer Decano desde 1953 hasta 1957. Producto de su experiencia laboral y tras presentar las equivalencias respectivas, además de cursar las materias requeridas, se graduó de arquitecto en la UCV en 1955. Fue además Vicerrector de la UCV y en 1958 nombrado Ministro de Obras Públicas del Gobierno Provisional. Impartió clases de Geometría Descriptiva en la Facultad de Arquitectura en la UCV. Además, como facetas menos conocidas se sabe que Ossott fue pintor e intérprete del violín. Junto a la Maternidad “Concepción Palacios” su obra más reconocida es el Grupo Escolar Agustín Aveledo (1952) en Catia.

Tras un uso intensivo de 20 años al que fue sometida su sede inicial, el mes de diciembre de 1957 se termina la construcción de la ampliación de la Maternidad, proyecto que fue promovido por el Dr. Julio Calcaño Romero, Director de la institución, por cuya insistencia se evitó la demolición del edificio original proyectado por el arquitecto Ossott. La ampliación, cuya masa minimizó la monumentalidad del primer edificio, se había diseñado en 1956 y se construyó entre los meses de enero y noviembre de 1957, teniéndose que postergar su puesta en servicio hasta el año siguiente por los problemas políticos que se vivieron en el país. Los murales de las fachadas son obra del artista plástico Mateo Manaure.

Desde ese momento pasó a ser un “hospital tipo IV para especialistas y docentes. Con su extensión (…) llega a 385 camas funcionales, once salas de cirugía, 290 cunas para recién nacidos con sus madres y sesenta y seis ubicaciones para guarderías de cuidados especiales y cuidados neonatales especiales. El 85% de las camas son para atención obstétrica y el 15% para la atención de enfermedades ginecológicas y otras (medicina interna, cirugía y urología)”.

Como datos adicionales vale la pena añadir que la Maternidad “Concepción Palacios” obtuvo en 1972 el récord como el hospital con más partos en un sólo año a nivel mundial, con 47.757 casos registrados y que en mayo de 2010 para incrementar la capacidad de servicio se inauguró el nuevo edificio anexo “Negra Matea”.

De acuerdo a Docomomo, ya para 2011 “se pueden observar signos generales de deterioro en todo el edificio. La sustitución de los herrajes y los pisos originales y otros materiales, la pérdida de los muebles modernos originales, el paisajismo (el patio de palmeras) y los accesorios de iluminación y la redistribución en el espacio interno están destruyendo gradualmente el edificio haciendo que la arquitectura moderna de la década de 1930 sea difícil de apreciar”.

La Maternidad “Concepción Palacios”, cuyo rol como potenciador del desarrollo de la zona se cumplió a medias, en parte debido a que la mayor parte de la inversión urbana se realizó al este de Caracas y no en la parte de la ciudad donde se ubica, se ha visto afectada a su vez por el empobrecimiento de las condiciones ambientales circundantes y el uso intenso del hospital lo cual ha impactado la calidad del edificio y amenaza su conservación y posible restauración. Este importante conjunto “creado para garantizar a todas las mujeres que poseen una condición económica precaria en Caracas, servicios obstétricos más completos y asistencia en el trance delicado de la maternidad “, fue declarada “Bien Nacional de Interés Cultural” por el Instituto de Patrimonio Nacional el año 2009.

ACA

Procedencia de las imágenes

Postal, 2, 3 y 5. https://docomomovenezuela.blogspot.com/2011/06/docomomo-iscregisters_2334.html

4 y 6. Colección Crono Arquitectura Venezuela