…que el 29 de noviembre de 1998 se inauguró en Caracas la plaza Juan Pedro López?

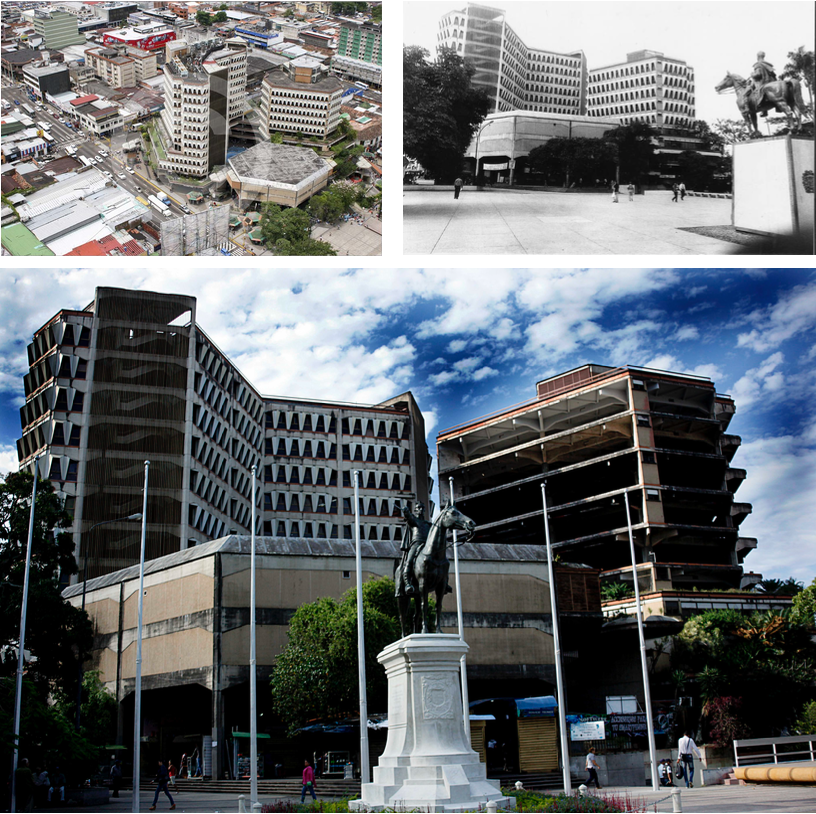

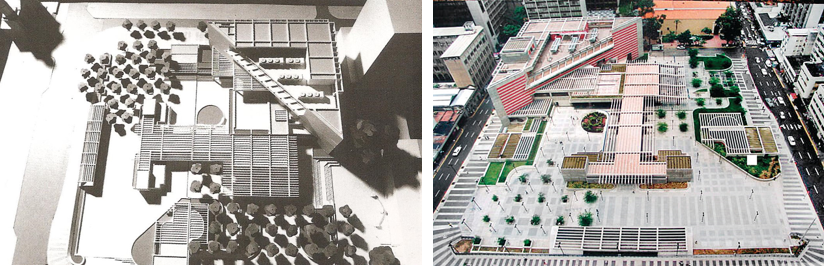

La plaza Juan Pedro López, considerada como una ampliación del Conjunto Banco Central de Venezuela (BCV), es el resultado del segundo proyecto elaborado por Tomás José Sanabria al frente de Sanabria Arquitectos Asociados S.C. entre 1990 y 1994 para la manzana conformada por las esquinas de Salas, Mijares, Altagracia y Las Mercedes, ubicada al norte del complejo. Se trataba de una antigua zona de la ciudad que se encontraba en un claro proceso de deterioro signado por un marcado cambio de usos.

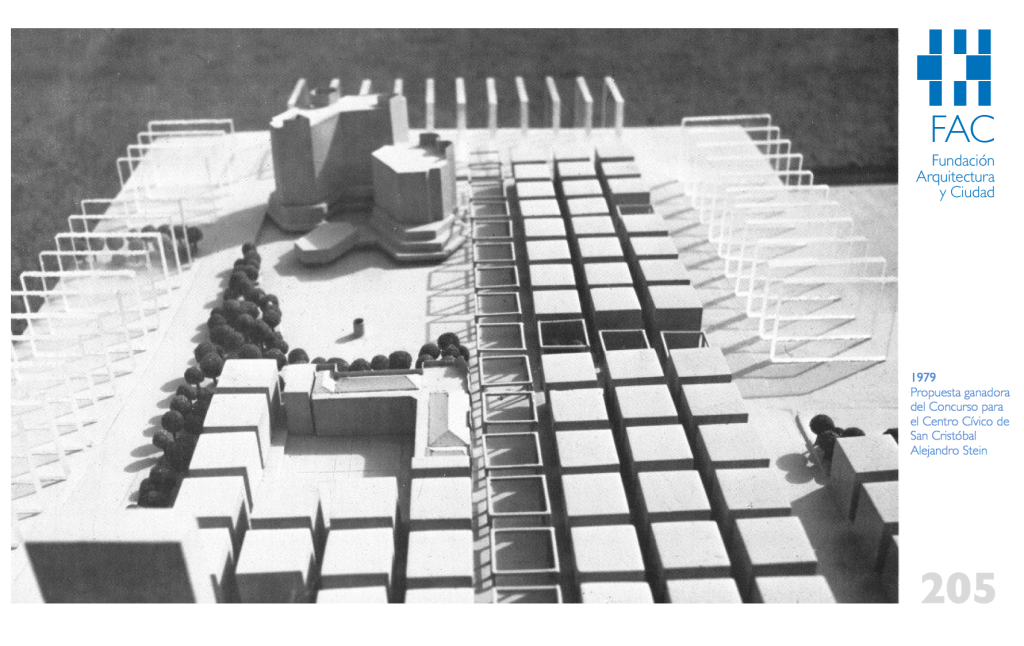

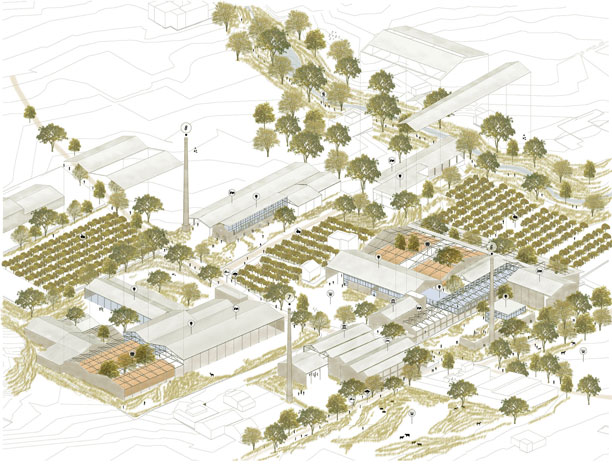

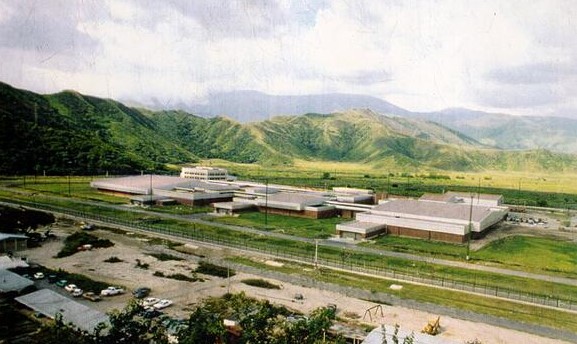

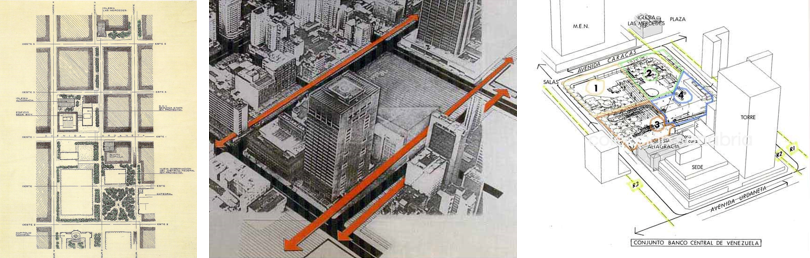

La primera propuesta de desarrollo para la manzana en cuestión fue presentada por Sanabria en 1983 luego de que en marzo de aquel año el Directorio del BCV tuviera la idea de crear una Casa de la Moneda en Venezuela y decidiera adquirir el predio colindante al norte con sus instalaciones. Posteriormente, en 1989 cuando el ente emisor decidió realizar la Casa de la Moneda fuera del casco urbano de Caracas por razones estratégicas, surgió el proyecto que dio origen a la plaza Juan Pedro López. Finalmente, la Casa de la Moneda se construiría en los terrenos de la hacienda La Placera en Maracay concluyéndose en 1998 de acuerdo al plan maestro y proyecto elaborado por Eduardo José Sanabria, quien entre 1963 y 1989 estuvo asociado a su hermano Tomás José.

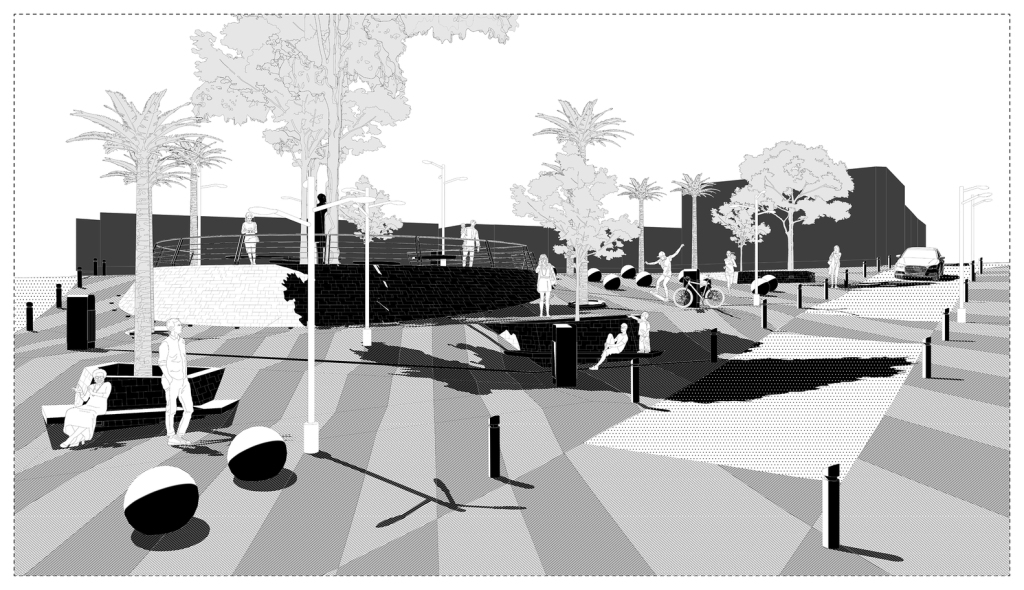

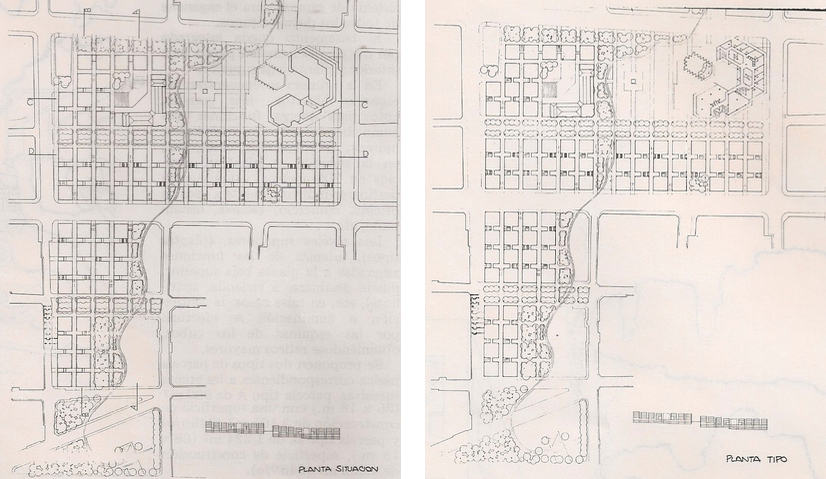

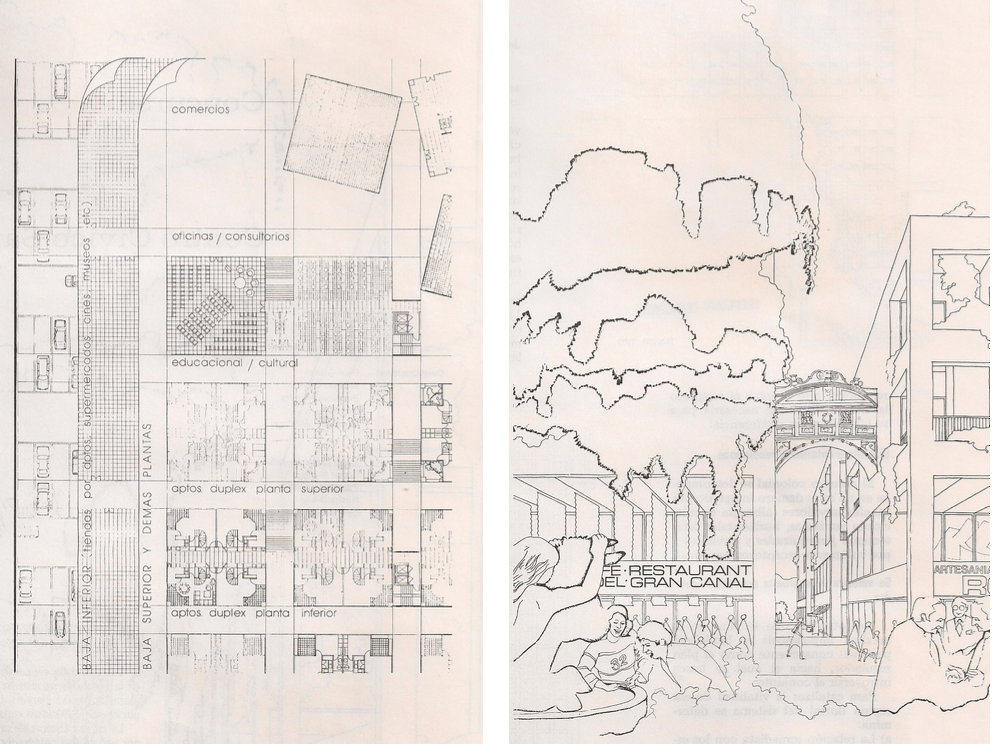

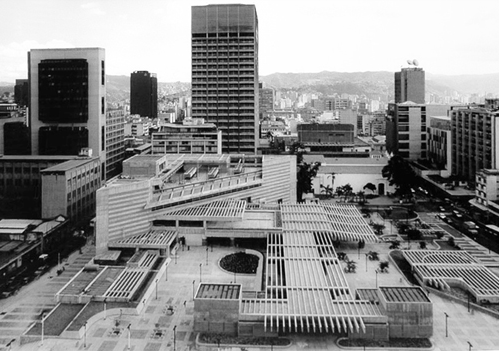

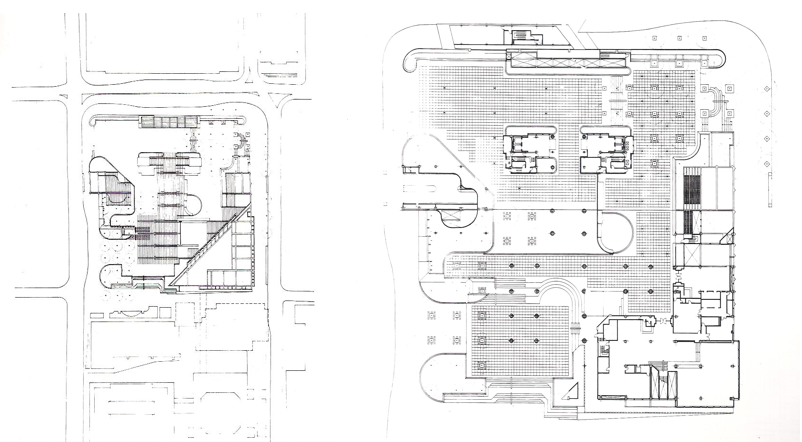

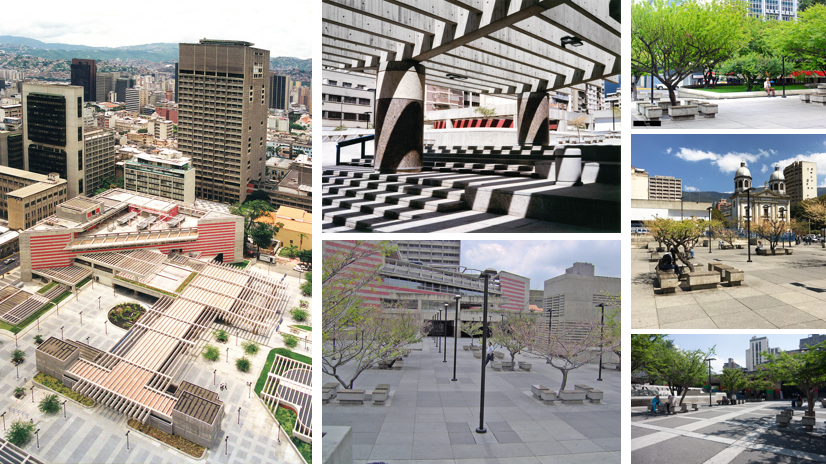

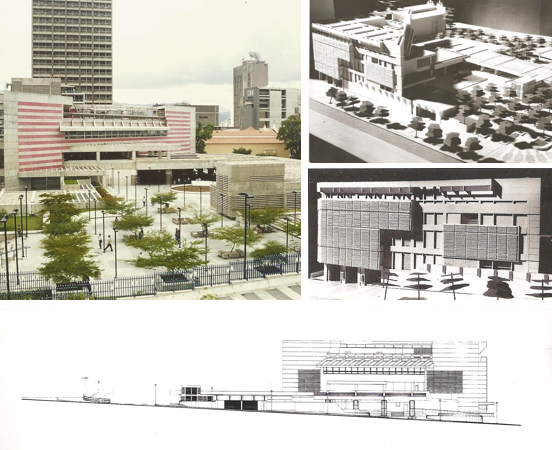

El programa seguido por Sanabria para el diseño de la plaza le permitió ocupar la superficie de 14.000 m2 del terreno planteando cuatro áreas bien definidas situadas en distintos niveles que les permitieron sortear la marcada diferencia topográfica existente entre su borde sur, al lado de la iglesia de Altagracia, y su cara norte, donde se ubica el Ministerio de Educación: la noreste cubierta de árboles alternados con mobiliario urbano de acabado pétreo en dos tonos se encuentra frente a la casa de Andrés Bello y diagonal a la antigua Iglesia Las Mercedes; la noroeste totalmente abierta tiene el aspecto tradicional de una plaza urbana; áreas apergoladas alternadas con jardinerías en un cuerpo central en “H”; la suroeste que corresponde a la fachada lateral de la Iglesia de Altagracia posee un espacio arborizado, una plaza cubierta y una serie de graderías en forma de anfiteatro con capacidad de hasta 200 personas; y la sureste ocupada por una edificación triangular de cuatro niveles, con un atractivo tratamiento de protección solar en las fachadas este y sur que dan hacia las avenidas Norte 2 y Oeste 3, respectivamente (similar al usado en las caras este y oeste de la torre financiera del BCV), y que muestra en su diagonal el acceso hacia la plaza en su nivel superior, contiene la Biblioteca Ernesto Peltzer (especializada en economía) y el Centro Cultural Salvador de la Plaza. Los sótanos, destinados a áreas de estacionamiento, comedor para empleados y bóvedas conectadas a la torre administrativa del complejo del BCV, concentran las funciones de servicio del conjunto. Una acera diseñada a base de bandas de asfalto negro y cemento cepillado circunda la plaza en su totalidad.

Sobre el edificio de uso cultural que ocupa la esquina sureste, Mónica Silva en la nota “Ampliación Conjunto Banco Central de Venezuela” escrita para el catálogo de la exposición Tomás José Sanabria Arquitecto. Aproximación a su obra (1995) cuando aún la plaza se estaba construyendo, señalará que “…incluye un museo como función complementaria a una edificación que suple necesidades institucionales. En el mismo, se planificaron salas con diferentes características que permiten la exhibición de diversas obras de arte o formas de coleccionismo, pues el tipo de muestra no fue definido en el programa del proyecto. Así, se plantea una sala de gran altura y luminosidad, otras de gran flexibilidad, y una que permite la presentación de audiovisuales. Los descansos de la escalera, debajo de la cual se ubican los servicios para el público, pueden también ser empleados con fines museográficos. (…) El techo de la marquesina de acceso se ha propuesto como una terraza que permita la exhibición de esculturas, con un amplio umbral apergolado y con excelentes visuales de la plaza y la ciudad”.

En resumen, con una clara intención de dictar pautas en cuanto al ordenamiento urbano de la zona, como siempre fue su costumbre, Sanabria propone al dividir la manzana en cuatro cuadrantes vincular visualmente los dos templos existentes, -la iglesia de Altagracia y la iglesia de Nuestra señora de Las Mercedes- a través del edificio de planta triangular que ocupa la esquina sureste, reforzando su fuerza expresiva y despejando así nuevas perspectivas de la ciudad.

Como parte de una visión ampliada hacia todo el centro de la ciudad, Sanabria propuso inicialmente el cerramiento de la avenida Oeste 3 (Altagracia a Mijares) para mejorar el flujo peatonal y rescatar la plaza Martí con árboles frente a la iglesia de Altagracia. Así mismo, la Plaza Juan Pedro López como parte del complejo arquitectónico del BCV se inserta en un circuito peatonal que comienza en el Panteón Nacional, pasa por el Foro Libertador, la Casa de Bello, la Casa Amarilla, Plaza Bolívar, la Catedral y el Capitolio, hasta llegar a la Plaza San Jacinto, frente a la Casa Natal del Libertador.

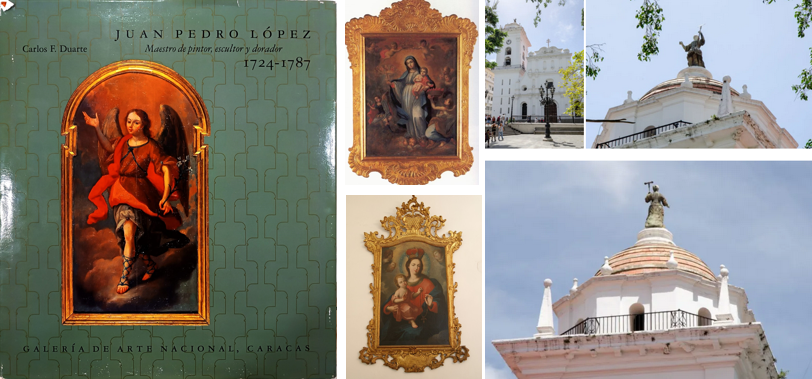

Inaugurada por el Presidente de la República Rafael Caldera acompañado por el presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio Casas González, el domingo 29 de noviembre de 1998, la Plaza, de acuerdo a la nota de prensa publicada el día antes de su apertura y preparada por el BCV, debe su nombre al “pintor, escultor y dorador Juan Pedro López, reconocido artista colonial (Caracas, 1724-1787). López fue, además, abuelo del insigne humanista Andrés Bello, quien fuera maestro del Libertador Simón Bolívar. Entre la obra de este artista excepcional destacan seis lienzos de santos para el retablo de la Orden Tercera de San Francisco, en la iglesia del mismo nombre en Caracas, que pueden fecharse en 1755: representan a la Inmaculada, los cuatro arcángeles, Santa Rosa de Lima, San Pedro y San Juan Nepomuceno. Los investigadores han podido identificar más de 150 cuadros salidos de su taller y en los que se percibe una clara influencia de la pintura mexicana de la época. De su trabajo como escultor aún se conserva, en la torre de la Catedral de Caracas, una estatua simbólica de La Fe (1769), que fue vaciada en bronce por el maestro fundidor Luis Antonio Toledo. En 1777, esculpió la imagen titular de la cofradía de San José y Animas Benditas de la Catedral, considerada una de sus mejores obras escultóricas”.

ACA

Procedencia de las imágenes

1. PROPUESTAS IN-CONSULTAS (https://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com/2010/06/14/tomas-j-sanabria-1922-2008-pna-arquitecto-venezolano/sanabriaiz/)

2. Arquitectura Venezuela (https://www.facebook.com/Arquitecturavzl/photos/casa-de-la-moneda-de-venezueladesde-el-a%C3%B1o-1983-venezuela-inicia-el-proceso-de-c/2333717276843604/)

3. Galería de Arte Nacional. Catálogo de la exposición Tomás José Sanabria Arquitecto. Aproximación a su obra (1995); y Tomás José Sanabria (https://tomasjosesanabria.com/2017/01/11/plaza-juan-pedro-lopez-bcv-caracas-p-436/)

4. Galería de Arte Nacional. Catálogo de la exposición Tomás José Sanabria Arquitecto. Aproximación a su obra (1995)

5. González Viso, Iván/Peña, María Isabel/Vegas, Federico. Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y paisaje (2015) (http://guiaccs.com/obras/plaza-juan-pedro-lopez/); Flickr (https://www.flickr.com/photos/apux/272302250); Flickr (146714887_2772257419702353_5082862920485264265_n); y Mi bella Caracas a color (https://www.facebook.com/mibellacaracas2/photos/a.1828842214043883/2772257416369020/?type=3)

6. Rafael Caldera (https://rafaelcaldera.com/1994-1999/1998-noviembre-29-inauguracion-de-la-plaza-juan-pedro-lopez-entre-el-bcv-y-el-ministerio-de-eduacacion-caracas-1/); y Galería de Arte Nacional. Catálogo de la exposición Tomás José Sanabria Arquitecto. Aproximación a su obra (1995)

7. Galería de Arte Nacional. Catálogo de la exposición Tomás José Sanabria Arquitecto. Aproximación a su obra (1995); y González Viso, Iván/Peña, María Isabel/Vegas, Federico. Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y paisaje (2015) (http://guiaccs.com/obras/plaza-juan-pedro-lopez/)

8. Capturas de Google Earth.

9. ODALYS (https://compradirecta.odalys.com/products/juan-pedro-lopez-maestro-pintor-escultor-y-dorador-1724-1787);

10. Flickr (https://www.flickr.com/photos/fotobrisa/16215895515); Pinterest (https://www.pinterest.es/pin/436989970099624751/) ; y IAM Venezuela (https://iamvenezuela.com/2019/04/juan-pedro-lopez-interpreto-la-fe-con-gracia-rococo/)