Para finalizar el año hemos querido recordar que también en este 2023, dos libros fundamentales han celebrado aniversarios redondos contados desde su aparición.

Se trata de obras contrapuestas que dan cuenta de manera nítida las diferencias existentes entre dos maneras de entender la estética.

De lo recopilado desde diferentes fuentes hemos elaborado dos notas que retrotraen el interés y la vigencia que cada texto mantiene invitando con ello a revisarlos de nuevo.

El primero es EL ELOGIO DE LA SOMBRA de Junichirō Tanizaki (1886-1965), que ha llegado a los 90 años.

Publicado en 1933 en japonés como In’ei raisan (陰翳礼讃) por Chaukoron-Sha, Inc., El elogio de la sombra es un manifiesto sobre la estética japonesa. En él se argumenta que en Occidente la belleza siempre ha estado ligada a la luz, a lo brillante y a lo blanco, y que lo oscuro, lo opaco y lo negro siempre han tenido una connotación negativa. Sin embargo, Tanizaki argumenta que en Japón la sombra no tiene una connotación negativa y es considerada como parte de la belleza.

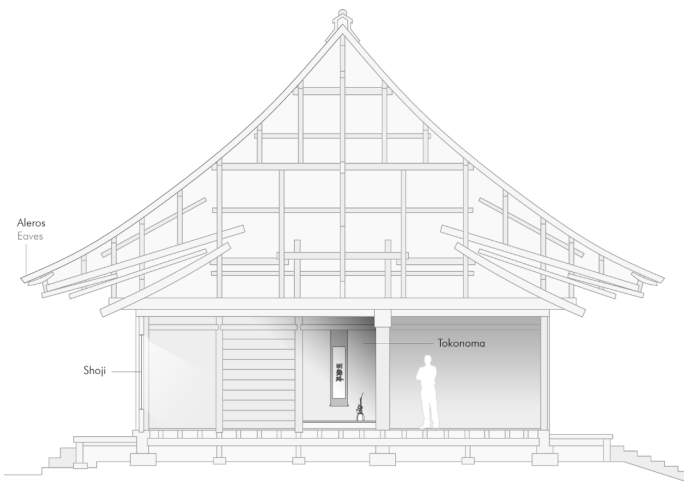

A lo largo del libro su autor explora la relación entre la sombra, lo tenue, el contraluz, en la cerámica japonesa, los tokonomas, la construcción de las viviendas, de las lámparas, de la tinta china y del vestuario del Nō, entre otros aspectos, y cómo la semipenumbra enaltece la belleza de los diseños japoneses.

(1977) y en español (1994) de El elogio de la sombra.

La obra, un libro de apenas 96 páginas en pequeño formato sin ilustraciones, fue traducida al inglés por vez primera en 1977 como Praise of shadows y editada por Leete’s Island Books. En 1994 sería lanzada como primicia en español por la editorial Siruela como número 1 de la serie menor (105 x 150 mm) de la Biblioteca de Ensayo con base en la traducción hecha por Julia Escobar del francés (Éloge de l’ombre, René Sieffert, 1977). Este año que termina se ha reeditado por vez numero 45 lo cual habla por sí solo del interés que para los lectores de habla hispana ha generado desde su primera aparición.

Una interesante reseña del libro titulada “Tanizaki, el hombre y la sombra” de Luis Caldeiro, publicada en 2017 en https://akimonogatari.es/tanizaki-el-hombre-y-la-sombra, que recomendamos leer, recoge lo siguiente: “Nacido en 1886, cuando aparece El elogio de la sombra su autor tiene ya, por tanto, casi cincuenta años. Desde la atalaya que le proporciona la edad, y tras haber abrazado en su juventud, no sólo la literatura, sino también la moda y los modos occidentales, Tanizaki se ve en una posición inmejorable para volverse hacia su propio país y acometer la tarea de analizar su cultura, identidad y estética. Como dice Luis Antonio De Villena, ‘con la modernidad -o esa modernidad- aprendida’, se sintió tentado ‘por la propia y rica tradición nipona’, que supo ‘renovar de modo muy singular y significativo’, junto a los dos escritores que, según suele afirmarse -‘pero los tópicos salen de una verdad’, señala el poeta- forman la tríada más importante de la literatura japonesa del siglo XX: Yasunari Kawabata y el siempre controvertido Yukio Mishima”.

Y añade Caldeiro: “Que Occidente ha forjado un constructo llamado Oriente –un conjunto tan enorme y dispar que abarca desde el Canal de Suez hasta el remoto Japón– y que en él ha depositado todo lo que identifica como ‘El Otro’ o ‘la Alteridad’, es cosa bien sabida. Que al reflejarse en ese espejo obtiene, por contraposición, su propia imagen, es algo que se palpa en cada página de este delicioso libro. Conforme avanza la lectura, saboreamos las cualidades que siempre hemos adjudicado a nuestro reverso oriental y de las que, por contra, carecemos. Una de ellas es el extremo refinamiento -síntoma de una sensibilidad fuera de lo común-, aplicado, además, a aquellos aspectos de la vida que nuestra mirada considera ‘más modestos’ o incluso ‘sórdidos’».

Y para cerrar: “En Occidente, la belleza no se entiende sin la luz, su más poderosa aliada. La luz revela lo que es bello, lo muestra y lo exalta. De la mano de la luz, la belleza es en nuestra cultura siempre pública, evidente, ostensible. ¡Cuán distinta es la estética japonesa! En el Japón tradicional, lo bello va indisolublemente unido al juego de la penumbra, el claroscuro, la sombra. ‘La vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar’, señala en cierto momento el autor”.

Nota

Del trabajo titulado “La arquitectura de ‘El Elogio de la Sombra’. Un acercamiento a la sombra en la arquitectura y cultura japonesa” presentado por Pablo Quiles Moreno como Trabajo Final de Grado en el ámbito de Teoría y Proyecto en la ETSAB, hemos recogido la serie de imágenes de las cuales nos hemos valido para ilustrar esta reseña.

impresas por Einaudi.

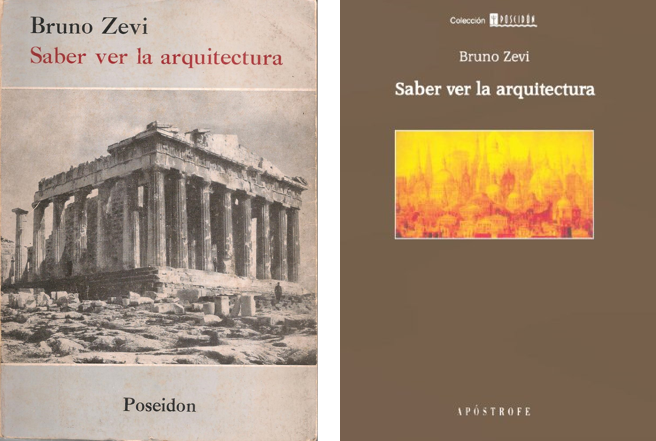

El segundo libro, más conocido dentro del mundo académico, es SABER VER LA ARQUITECTURA de Bruno Zevi (1918-2000), cuya primera edición en italiano titulada Saper vedere l’architettura fue lanzada por Einaudi en 1948, por lo que este 2023 ha cumplido 75 años.

La primera versión en castellano será de 1951 gracias a traducción hecha por Cino Calcaprina y Jesús Bermejo Goday para la editorial argentina Poseidon. Al sol de hoy se ha reeditado en nuestro idioma, que sepamos, hasta en 12 ocasiones: desde 1951 a 1991 por Poseidon, Buenos Aires; y desde 1991 hasta 2019 por Apóstrofe-Poseidon, Barcelona. En italiano se ha reimpreso al menos 21 veces hasta 2009.

Saber ver la arquitectura, cuyo subtítulo Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura resume la esencia de la publicación, pretende acercar al ciudadano común a la contemplación de la arquitectura desde sus propias características y no desde otras en principio ajenas a ella, como la escultura o la historia, partiendo del hecho de que para Zevi la característica fundamental de la arquitectura es que posea espacialidad interior.

Así, el libro gira en torno al concepto de espacio como elemento sin el cual no existe la arquitectura. El ejemplo emblemático que Zevi esgrime para diferenciar aquello que es de lo que no es arquitectura lo constituye el Partenón, del que afirma que al no poseer espacio interno, ya que sólo se pensó en la envolvente, se convierte en un elemento con valor escultural y urbanístico, pero no propiamente arquitectónico.

Cuando Zevi escribe en 1948 Saber ver la arquitectura contaba con treinta años, ya impartía docencia en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia y había publicado buena parte de su corpus teórico del cual destaca el libro fundacional de su pensamiento: Verso un’architettura organica: saggio sullo sviluppo del pensiero architettonico degli ultimi cinquant’anni (1945), el cual únicamente será traducido al inglés. En realidad, su contenido se verá ampliado en Storia dell’architettura moderna, cuya versión en castellano llegará a Latinoamérica, a través de Emecé, pocos años más tarde (1954).

Sin duda, la formación de la línea de trabajo y pensamiento de Zevi, desde la cual emprende Saber ver la arquitectura, está absolutamente ligada al hecho de que, como resaltan sus biógrafos, en 1938 a la edad de 20 años, tuvo que abandonar Italia, viajando a Londres donde se matriculó en la Architectural Association School of Architecture y después a los Estados Unidos donde se doctora en la escuela superior de diseño de la Universidad de Harvard con Walter Gropius. Allí dirige la publicación Quaderni Italiani del movimiento «Giustizia e Libertà». En ese periodo descubre la obra de Frank Lloyd Wright, la cual estudia constituyéndose desde entonces como un firme partidario de la arquitectura orgánica el resto de su vida.

De vuelta en Europa en 1943, toma parte en la lucha anti-fascista en las filas del Partido Acción. En 1944 promueve la Asociación de Arquitectura Orgánica (APAO) y al año siguiente funda la revista Metron, convirtiéndose en una de las mentes teóricas más importantes del Racionalismo italiano de la posguerra.

Saber ver la arquitectura se estructura con base en seis capítulos.

- En el primero, “La ignorancia de la arquitectura”, el autor habla de cómo la arquitectura es maltratada tanto por la historia del arte, que elabora historias de la arquitectura donde las características propias arquitectónicas son anacrónicas, como por parte del público, que no se interesa por ella como por otras artes.

- En el segundo, “El espacio, protagonista de la arquitectura”, propone el estudio espacial de los edificios como método válido para escribir una historia de la arquitectura.

- En el tercero, “La representación del espacio”, analiza diversas maneras históricas de trazado simple de planos y explica en qué circunstancias son útiles, añadiendo que casi nunca se utilizan los dibujos adecuados para ilustrar los textos de los edificios que se tratan en la mayoría de los libros sobre historia de la arquitectura.

- En el cuarto, “Las diversas edades del espacio”, desarrolla un resumido análisis histórico de la arquitectura en función de la variable espacio, que engloba todas las demás (sociales, económicas, políticas, etc).

- En el quinto, “Las interpretaciones de la arquitectura”, analiza cómo la arquitectura ha sido vista desde diversos puntos de vista, y de qué modo éstos fallan y se acercan más o menos a un conocimiento profundo de los edificios.

- En el sexto y último, “Para una historia moderna de la arquitectura”, vuelve a criticar la historiografía de su tiempo y habla sobre los profundos cambios arquitectónicos de su contemporaneidad, enmarcados en el Movimiento Moderno.

El valor de la obra, consiste no sólo en haber formulado de una manera radical la idea de la arquitectura como espacio, sino el haberlo hecho en un lenguaje directo y siempre con la vista puesta en las obras ejemplares de la historia de la arquitectura.

Lejos del impacto inicial, el texto forma parte de las referencias obligatorias en los estudios de la Teoría de la Arquitectura para comprender la etapa de formación y consolidación de la Arquitectura Moderna.

ACA

Procedencia de las imágenes

2. https://artscape.jp/artscape/eng/focus/2006_02.html y https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=11

3, 4, 5, 6 y 7. file:///C:/Users/USER/Downloads/TFG%20ETSAB%202020%20-%20Pablo%20Quiles%20Moreno-1.pdf

8, 10 y 11. Colección Fundación Arquitectura y Ciudad

9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Lloyd_Wright,_Bruno_Zevi_1951.jpg y Colección Crono Arquitectura Venezuela

12 y 13. Bruno Zevi. Saber ver la arquitectura, Poseidon, Buenos Aires, 1971.