Archivos diarios: 9 de junio, 2024

¿SABÍA USTED…

… que hasta 1595 se remonta la historia de la Plaza de San Jacinto, hoy Plaza El Venezolano?

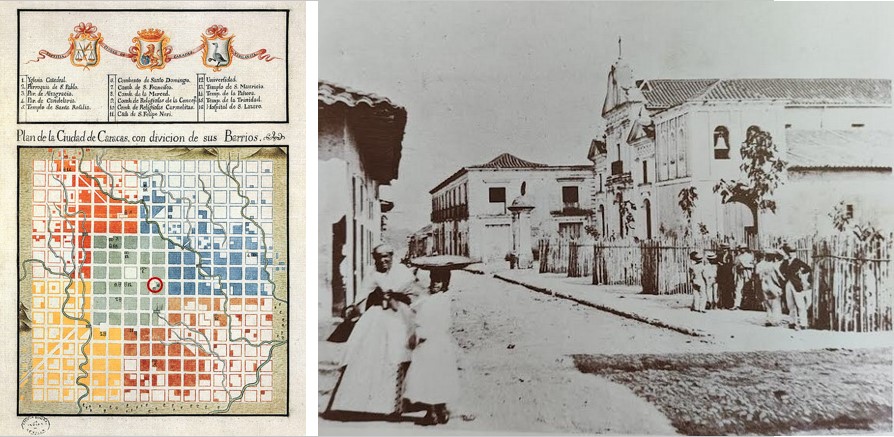

El primer plano de Caracas tras su fundación en 1567, como se sabe, fue el elaborado por el gobernador Juan de Pimentel en 1578. En medio de su trazado primitivo en forma de damero resalta como elemento central la “plaza” con las “casas cabildo” al norte y la “iglesia” al este, se establece que “la anchura de las calles son de treinta y dos pies” y que “el solar de cada casa tiene septenta baras en qnadza”. Afirma Graziano Gasparini que el llenado de aquella cuadrícula original fue paulatino y que para 1578 aún se encontraban muchos predios y manzanas vacías de las 24 que el plano de Pimentel señalaba. “La Caracas de 1578 tiene sólo tres casas y la iglesia con paredes de mampostería y techos de tejas. Las demás construcciones son de bahareque y tapia ‘cubiertas de cogollos de caña’. Un panorama pobre que difícilmente podía conferir aspecto de ‘ciudad’ al conjunto de 24 manzanas que aparecen en el plano. Además del templo parroquial hay el convento de San Francisco. Su construcción es aún la provisional ‘de tapias no durables’. Proyecto más ambicioso será elaborado más adelante, a fines del siglo, cuando la ciudad va estructurándose lentamente, pero de una forma ya definitiva”, acotará Gasparini.

Así, el pausado desarrollo urbano ligado al económico no impidió que ya a finales de aquel siglo XVI la retícula se prolongara y sobrepasara sus límites iniciales y que, asociado a la adjudicación a los frailes dominicos en 1610 de dos solares al este, a dos cuadras de la Plaza Mayor, se concretara “… con la expresa condición de que uno de ellos quedase libre, con el objeto de que sirviese de plaza pública para el convento, sitio que habría de convertirse, tras diversas incidencias, en la Plaza de San Jacinto…”, señalará Eduardo Arcila Farías en su Historia de la Ingeniería en Venezuela.

De los intentos de levantar un templo y convento dominico, sin embargo, ya se tienen indicios desde 1590 o antes, pero se aceleran las gestiones a partir de la canonización de San Jacinto en 1595, momento en que los vecinos piadosos deciden impulsar la construcción definitiva. La misma será confirmada por el rey de España en 1597 en el lugar donde, según testimonio del escribano público Alonso García Pineda, la ciudad ya funcionaban una capilla y un albergue para los monjes construidos de “bahareque y cogollo” ubicados más o menos en el centro de la cuadra. Hacia 1610, como ya señaláramos apoyados en Arcila Farías, los solares restantes de la cuadra le serán otorgados finalmente al convento por estar vacíos y habérselos prometido. La construcción firme de iglesia y convento se realiza a lo largo de los primeros 30 años del siglo XVII siguiendo desde entonces en orden de importancia al conjunto de San Francisco, viviendo un período de esplendor durante el resto de aquel siglo y el XVIII donde el templo “exhibió con majestuosidad sus capillas, retablos y altares” y el convento se convirtió en “lugar de formación de los prominentes mantuanos de Santiago de León”, puntualizará María Isabel Peña en Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (2015).

La plaza que hoy nos ocupa sufrirá un importante incremento en su área a partir de 1865 cuando Antonio Guzmán Blanco, no como presidente de los Estados Unidos de Venezuela sino como presidente del Distrito Federal, decretó la demolición de la iglesia y el convento que ya habían sufrido graves daños con el terremoto de 1812. En el intervalo, en 1802 se inaugura el Reloj de Sol construido en mármol por idea de Alejandro Humboldt, en 1809 el cabildo local decide convertir el área en un mercado con el fin de descongestionar el que se desarrollaba en la Plaza Mayor, lo cual trajo numerosas controversias con los clérigos en virtud de lo degradante del uso, hasta que se produce el terremoto. El mismo día del evento, en la plaza y sobre las ruinas del convento, Simón Bolívar exclamó «Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca…», interrumpiendo el discurso del fray Felipe Mota, quien vociferaba en contra de los sucesos que conllevaron al nacimiento de la República de Venezuela y calificaba el temblor como un castigo de Dios por los pecados cometidos incluyendo la rebelión contra el rey Fernando VII.

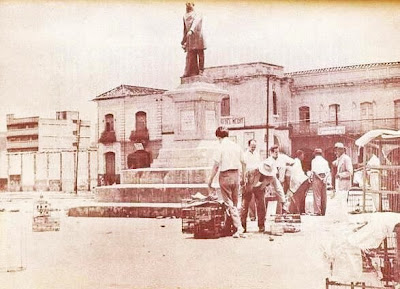

De acuerdo a Wikipedia, “para 1828 el ayuntamiento transforma parte del terreno en su sede y otra en una cárcel pública local. En 1846 es apresado Antonio Leocadio Guzmán y confinado en la cárcel ubicada en la plaza. Años después cuando su hijo Antonio Guzmán Blanco asume el poder decide develar una estatua en honor a su padre todavía en vida en 1882 renombrando la plaza como El Venezolano…”, en recuerdo al periódico que fue punta de lanza del liberalismo amarillo que Antonio Leocadio dirigió.

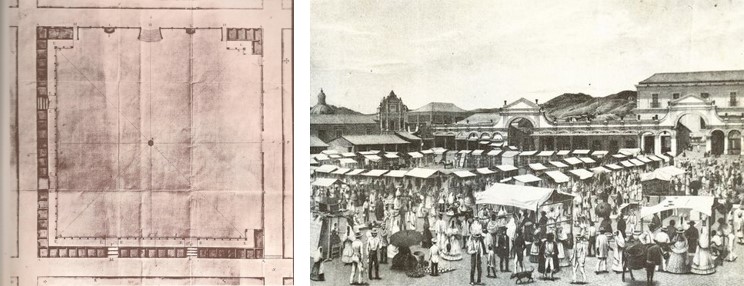

Retornando a 1865, cabe destacar que con la demolición de la iglesia y el convento bajo las órdenes de Guzmán se llevará a cabo una operación de carácter urbano de gran impacto para el corazón de la ciudad que involucró el espacio que nos ocupa. Así, cuando ese mismo año el Ilustre Americano decide eliminar el mercado que desde 1755 funcionaba en la Plaza Mayor para lo cual el gobernador Felipe Ricardos había ordenado construir tiendas y arcadas en los lados sur y oeste, junto al derribo de dichas construcciones para convertir el espacio en lo que hoy conocemos como Plaza Bolívar (según trazado del francés A. Roudier y con la estatua ecuestre del Libertador en el centro), se ordena el traslado del mercado principal a la Plaza de San Jacinto.

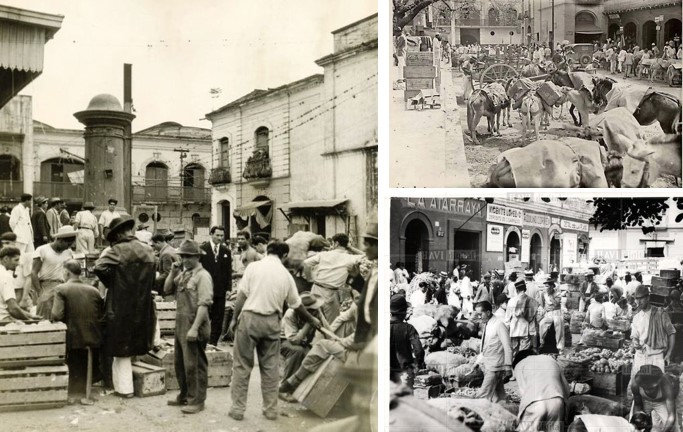

Ya en San Jacinto y luego de funcionar durante años al aire libre en 1897 se inauguró una edificación para albergarlo a cargo de Juan Hurtado Manrique que se realizó utilizando una estructura de hierro traída desde Bélgica. Eliminado el mercado a partir de 1948, en 1953 el edificio es desmantelado y trasladado a Catia para construir el mercado reciclándose las columnas, vigas, parte de la cubierta y las rejas. En ese momento la plaza vuelve a despejarse y a alcanzar el tamaño de un cuarto de manzana que hoy tiene.

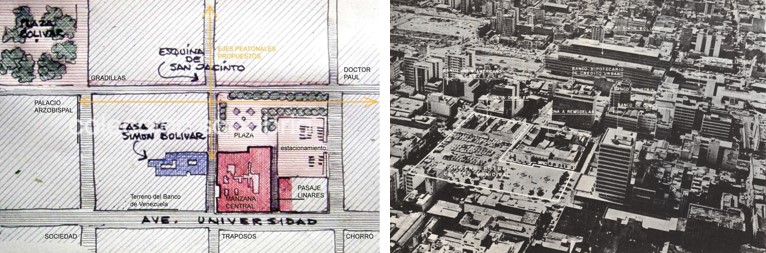

A propósito de la conmemoración del Cuatricentenario de Caracas, en 1967, el arquitecto venezolano Tomás José Sanabria asume la remodelación del antiguo espacio público. Restituye el sentido de la Plaza El Venezolano, antigua Plaza San Jacinto, al incorporar una réplica del reloj de sol original, desmontado cuando se demolió el edificio del mercado, y crea un sistema peatonal que la interconecta con edificaciones icónicas del Centro Histórico de Caracas como la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, el Museo Bolivariano y el Pasaje Linares ubicadas en sus alrededores. El propio Sanabria expresará al respecto: “Propuse expropiar la manzana central, mantener sus fachadas, así como el Pasaje Linares. Preservar la fachada del Banco de Venezuela. Se crearon dos Ejes peatonales partiendo desde la bella fachada del Palacio Arzobispal y de la Esquina de Traposos. Se creaba una plaza emulando el criollo espacio que antes existió con materiales de primera calidad”.

Tres años después, en 1970, en el lugar donde se encuentra la plaza, se convoca el Concurso de anteproyectos para el Centro Municipal (o Palacio Municipal) del Distrito Federal cuyo primer premio fue otorgado por unanimidad a los arquitectos Moisés Benacerraf, Carlos Gómez de Llarena, Manuel Fuentes y Luis Vázquez, propuesta que vista a la distancia de los años y pese a que “permitía el máximo de integración a nivel de la planta baja con las áreas de espacios adyacentes”, podría abrir una interesante polémica en cuanto al tratamiento y destino final de un espacio con tanto abolengo histórico.

Al pasar de los años, pese a su valor como espacio público, la plaza es tomada por la economía informal a finales de la década de los ochenta afectando su imagen y deteriorando sus condiciones ambientales, siendo luego desde 2005 recuperada por la Alcaldía del Municipio Libertador.

Cinco años después, a propósito de los 200 años del 19 de abril de 1810, se inaugura un desatinado monumento conmemorativo de 47,25 metros de altura constituido por seis secciones cilíndricas fabricadas en acero que alternan los colores negro y rojo.

La Plaza de San Jacinto o Plaza El Venezolano, uno de los espacios públicos más antiguos de Caracas fue declarada el 17 de octubre de 1977 Monumento Histórico Nacional.

ACA

Procedencia de las imágenes

1. Caracas Hermosa (https://caracashermosadotcom.wordpress.com/2015/09/30/el-arqutecto-de-caracas-aqui-sus-obras-te-sorprenderas/)

2. Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani. Caracas a través de su arquitectura (1969)

3. Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (2015) (https://guiaccs.com/planos/la-ciudad-de-la-colonia/); y Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani. Caracas a través de su arquitectura (1969)

4 y 7. Caracas en Retrospectiva (http://mariafsigillo.blogspot.com/2012/07/un-paseo-por-el-mercado-de-san-jacinto.html)

5. Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani. Caracas a través de su arquitectura (1969); y Curadas (https://curadas.com/2021/09/26/plaza-bolivar-de-caracas-corazon-eterno-del-casco-historico-de-la-ciudad/)

6. GFV @GFdeVenezuela (https://x.com/GFdeVenezuela/status/1111255365243625473)

8. Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y paisaje (2015) (https://guiaccs.com/obras/plaza-el-venezolano-antigua-plaza-de-san-jacinto/); GFV @GFdeVenezuela (https://x.com/gfdevenezuela/status/969548322796130304); y Colección Crono Arquitectura Venezuela (https://fundaayc.com/2016/12/02/1948-eliminacion-progresiva-del-mercado-de-san-jacinto/)

9. Tomás José Sanabria (https://tomasjosesanabria.com/2017/01/11/plaza-san-jacinto-casco-central-p-336/); y Revista ARQUITECTURA, Publicación mensual del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, año 14, nº 158, febrero 1972.

10. Revista ARQUITECTURA, Publicación mensual del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, año 14, nº 158, febrero 1972.

11. Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y paisaje (2015) (https://guiaccs.com/obras/plaza-el-venezolano-antigua-plaza-de-san-jacinto/)

12. Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y paisaje (2015) (https://guiaccs.com/obras/plaza-el-venezolano-antigua-plaza-de-san-jacinto/); Caracas Stories (https://www.youtube.com/watch?v=KRVB52qmL90); Wikipedia. Plaza El Venezolano (https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_El_Venezolano); y Plaza El Venezolano, un espacio caraqueño con mucha historia (https://haimaneltroudi.com/plaza-el-venezolano-un-espacio-caraqueno-con-mucha-historia/)

NOVEDADES EDITORIALES DE AQUÍ Y DE ALLÁ

New York_Global

Critical Writings and Proposals 1970-2020

Richard Plunz

Actar Publishers

2023

Idioma: inglés

Nota de los editores

Enmarcado por el período de la gran aceleración, estos escritos y proyectos representan un comentario crítico sobre el estado de la arquitectura y el urbanismo y su papel causal en la metamorfosis global.

En la víspera del nombramiento de Plunz como emérito en la Universidad de Columbia, New York Global recoge cinco décadas de su compromiso pedagógico para cuestionar los cánones de los campos de diseño y urbanismo y su relación con el entorno construido contemporáneo. La urbanización global sirve como telón de fondo para una mayor consideración de la mezcla de vivienda, infraestructura y pedagogía, mientras negocia la evolución de la teoría general y la praxis en la arquitectura y la planificación.

A través de entrevistas, extractos de programas, ensayos, discusiones y proyectos, la ciudad de Nueva York se proyecta como una lente para comprender el potencial de metrópolis en todas partes para servir como firewalls contra las inequidades sociales distópicas y la adversidad ecológica. Al cuestionar el discurso que rodea la investigación y la acción urbana, Plunz se involucra con la cuestión primordial de «urbano» en sí. Este libro no es una historia de advertencia, sino más bien un conjunto de evidencia de tiempo de tiempo para comprender nuestra condición actual. Estudiando de cerca las mismas herramientas que han fomentado las consecuencias ambientales y sociales de hoy, cada segmento contribuye a comprender el compromiso con un futuro post-acelerado.

ACA

ES NOTICIA

Alberto Campo Baeza y Till Roenneberg premiados por sus trabajos sobre la luz

Escrito por Antonio Corredera

Tomado de metalocus.es

Publicado el 17 de mayo 2024.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Luz de la UNESCO, el 16 de mayo, The Daylight Award concede sus premios de 2024 al arquitecto y profesor español Alberto Campo Baeza por su labor en arquitectura, y al profesor alemán de cronobiología Till Roenneberg, por sus trabajos de investigación.

Los premios de The Daylight Award (investigación científica y proyecto arquitectónico) tienen como objetivo premiar el conocimiento, basado en investigaciones, en beneficio del pensamiento y las realizaciones arquitectónicas que crean una base científica para el uso de la luz natural en la arquitectura.

El jurado de 2024 estuvo formado por el arquitecto y escritor finlandés Juhani Pallasmaa (presidente del jurado), el profesor británico de neurociencia circadiana Russell Foster, la arquitecta danesa Dorte Mandrup, la profesora neerlandesa de psicología ambiental Yvonne de Kort, el profesor suizo de química farmacéutica Gerd Folkers, el fotógrafo de arquitectura holandés Iwan Baan y el director estadounidense del Instituto de Botánica Económica del Jardín Botánico de Nueva York, Michael Balick.

Premio The Daylight Award a la luz natural en arquitectura

La categoría de arquitectura del premio evalúa y celebra las cualidades sensoriales, estéticas, emocionales, y mentales de la luz natural en la arquitectura. Los proyectos del laureado en 2024, el profesor español Alberto Campo Baeza, son ejemplos sobrios y silenciosos de cualidades sensuales, mentales y poéticas en la articulación arquitectónica de la luz natural.

Las obras de Campo Baeza celebran los milagros silenciosos de la luz natural en edificios con funciones muy diferentes. Sus edificios ejemplifican las cualidades espirituales de la luz natural y amplían así la comprensión de los valores de la luz natural más allá del alcance actual de la ciencia.

Además de sus numerosas casas, sencillas y compactas de forma casi arquetípica, ha proyectado edificios para multitud de otros propósitos; museos como el Museo de la Memoria de Andalucía y el recientemente terminado Pabellón Robert Olnick del Museo Magazzino de Nueva York, la Caja de Ahorros de Granada, el polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, la remodelación de la plaza de la catedral de Almería y varios edificios de oficinas, todos ellos comparten la misma intención de ennoblecer la experiencia arquitectónica a través de la abstracción y la reducción.

La confianza inquebrantable del arquitecto en su estilo esencial a menudo proyecta un aire de espiritualidad silenciosa, que es una alternativa poco común, pero muy valiosa, a la arquitectura materialista y consumista actual.

Premio The Daylight Award a la investigación sobre la luz natural

El premio en la categoría investigación ha sido concedido al profesor emérito de cronobiología Till Roenneberg del Instituto de Psicología Médica de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, Alemania.

La atención de Till Roenneberg se ha centrado en la cronobiología y en cuestiones como las dependencias y los ritmos circadianos. Sus investigaciones y publicaciones han ayudado a comprender las múltiples cualidades de la luz natural y la iluminación en general y sus impactos sobre la salud, el bienestar y el rendimiento humanos. Los hallazgos de su investigación fundamental se han citados en numerosas ocasiones, han influido en muchos otros investigadores y, de manera significativa, se han aplicado a múltiples ramas de la sociedad, que abarcan la medicina, las políticas públicas y la arquitectura.

Till Roenneberg desarrolló y validó el Cuestionario de cronotipos de Múnich (MCTQ, por sus siglas en inglés) que abrió la vía a estudios de investigación de la sincronización del ritmo circadiano en poblaciones de todo el mundo. Una observación clave de su trabajo es la demostración de que los relojes humanos están profundamente influenciados por el ciclo natural de luz y oscuridad, a pesar de la creciente urbanización.

Roenneberg debe parte de su notable influencia a la creación del concepto de «jetlag social»: una diferencia en el horario de sueño entre los días laborales y libres que refleja cambios que las personas deben hacer para trabajar y que van en contra de su biología natural. Cuando el «jetlag social» dura demasiado tiempo, acaba constituyendo un desafío biológico a los sistemas circadianos y de sueño de cada individuo en cuestión. Roenneberg demostró vínculos entre el «jetlag social» y la obesidad, la depresión y el abuso de sustancias.

ACA

HA SIDO NOTICIA

Collective Reticulárea: Communal Cartographies / LA ESCUELA___

Arte y Arquitectura

Caracas, Venezuela

Arquitectos: LA ESCUELA___

Año: 2024

Fotografías: Josseline Chalbaud

Tomado de www.archdaily.cl

Descripción enviada por el equipo del proyecto.

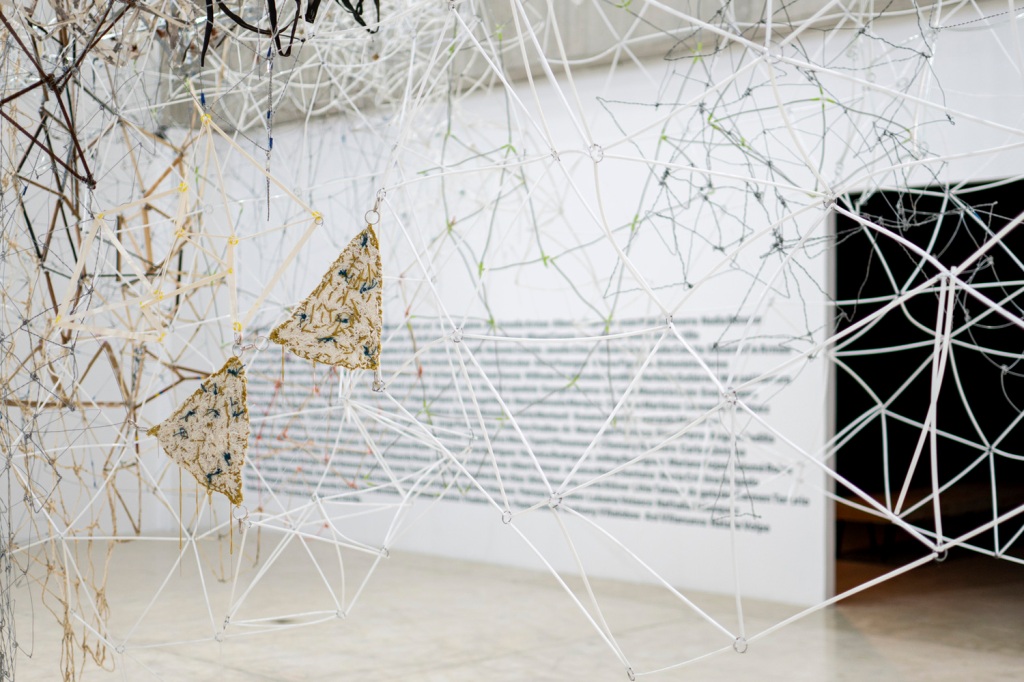

El legado artístico y pedagógico de la artista venezolana-alemana Gego es reactivado a la luz del contexto contemporáneo en Reticulárea colectiva: cartografías comunes. Este proyecto de arte participativo es concebido por Miguel Braceli y desarrollado desde LA ESCUELA___ junto con la Fundación Gego y la Sala Mendoza, con la colaboración de una red internacional de artistas, así como profesores y estudiantes universitarios en Venezuela. El entramado resultante de este proceso de aprendizaje y colaboración se planteó como una experiencia espacial que se exhibió en la Sala Mendoza, en Caracas, del 11 de abril al 1 de junio de 2024.

Reticulárea colectiva se realiza bajo la curaduría de la Fundación Gego y de la profesora Stefanie Reisinger. Es parte de la programación Emeritus: Gego desarrollada por LA ESCUELA___ en el marco de la conmemoración de los 30 años del fallecimiento de esta figura clave para la abstracción geométrica del siglo XX, gracias a sus aportes al estudio de la forma en el espacio, ahora en este proyecto entendida desde el énfasis en el aprendizaje y la colaboración. Con esto, la plataforma busca generar nuevos diálogos y narrativas sobre los vínculos regionales, al tiempo que explora el potencial de las prácticas colaborativas de creación y aprendizaje, abordando temas de diásporas y migración desde vínculos afectivos sobre arte y territorio. LA ESCUELA___ es una plataforma para el aprendizaje y la creación colectiva en el espacio público fundada por Miguel Braceli junto a la fundación internacional Siemens Stiftung. Se basa en las iniciativas de Siemens Stiftung en el ámbito cultural en América Latina —desarrollando programas de cocreación e intervenciones artísticas— y en el trabajo de Braceli en las esferas de las prácticas sociales y el arte público.

Un espacio de aprendizaje y encuentro – “El resultado visible no es nunca la pieza completa, ya que hay que tener en cuenta el proceso de su génesis”, apunta Reisinger. En desarrollo desde diciembre de 2023, a través de una convocatoria abierta a artistas, educadores y personas vinculadas a la obra de Gego, Reticulárea colectiva está constituida por módulos-piezas de diversas materialidades, enviadas desde distintos países alrededor del mundo; fragmentos que se suman a las espacialidades construidas por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (a cargo del profesor Diego González), de la Universidad de Los Andes (a cargo de la profesora Analy Trejo), y de la Universidad de Margarita (junto a los profesores Gustavo Izarra y Amanda Soriano). En esta suma, pensada desde lo colaborativo y lo formativo, los participantes construyeron módulos–piezas desde las posibilidades y limitaciones de sus contextos. De esta manera, el proyecto dialoga con la Reticulárea –la obra más reconocida y emblemática de Gego– no desde una intención mimética sino “desde un lugar simbólico, como una cartografía comunitaria de formas expansivas”, comenta Braceli, “abordando el nodo como un objeto de diseño, pero también como un espacio de intercambio y encuentro”.

Desde una perspectiva actual, Braceli hace hincapié en un aspecto de la Reticulárea que, hasta ahora, “no se había desplegado plenamente (su arista educativa y colaborativa)”, comenta Reisinger, creando “un espacio social para la experiencia comunitaria de forma práctica (trabajo en común) y conceptual (historia compartida)”. En el proceso de crear los puntos de una “cartografía común”, la participación activa de una comunidad artística de venezolanos en el extranjero, así como sede del Goethe-Institut Venezuela, permitió recolectar las piezas recibidas en respuesta a una convocatoria internacional abierta a creadores, investigadores, educadores y personas vinculadas a la obra de Gego. Las piezas, ahora en desplazamiento, se sumaron a la instalación espacial presentada en la Sala Mendoza.

ACA

ALGO MÁS SOBRE LA POSTAL Nº 406

Preámbulo

Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje desde su lanzamiento el año 2015 no sólo llenó un vacío en cuanto a publicaciones de ese tipo en nuestro país, sino que inmediatamente se convirtió en referencia obligada para quienes desde hace mucho tiempo deseaban tener en sus manos la posibilidad de conocer la arquitectura y el urbanismo de la capital de Venezuela cotejada por los que la han convertido en objeto de estudio y desvelos.

Ante la retadora tarea de producir un libro que trascendiera el mero hecho de servir de orientación para fines turísticos, quienes lo conceptualizaron y coordinaron (Iván González Viso, María Isabel Peña y Federico Vegas), apuntando a lograr un objeto de alto valor cultural, lograron darle forma a un volumen de 624 páginas que contó con el apoyo económico y la experiencia acumulada por la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Fomento) en la realización de trabajos de este tipo y a la concurrencia de un importante número de profesionales y académicos que lo llenaron de contenido y excelentes imágenes.

Pasado, presente y futuro de la ciudad aparecen reflejados en sendos capítulos que dan cuenta del proceso dinámico y abierto de su crecimiento a lo largo de 450 años. En el primer capítulo, a cargo de González Viso y Vegas, se repasa la “Historia de Caracas a través de sus planos”, un suculento ensayo que gracias a la extensa planimetría recopilada logra establecer etapas claves para ver cómo fue transformando su fisonomía. En el segundo capítulo, conformado por 364 fichas realizadas por 27 especialistas, hacen acto de presencia edificios y espacios públicos diseminados entre las diez zonas en las que se dividió la ciudad entre las que se incluyó el litoral central como demostración de que la urbe es un todo que sobrepasa e integra ambos lados de la montaña que la identifica yendo así “del valle al mar”. “Caracas a futuro: miradas sobre la ciudad”, el tercer capítulo, recoge diez formas de ver el porvenir urbano mediante el testimonio ofrecido por otros tantos estudiosos y practicantes que la han tenido siempre como parte de sus preocupaciones: Oscar Olinto Camacho, William Niño Araque, Marco Negrón, Oscar Tenreiro, Marta Vallmitjana, Walter James Alcock, Graziano Gasparini, Frank Marcano, Alejandro Haiek y Pedro García del Barrio.

Pues bien, teniendo presente todo lo mencionado, sin duda alguna es el segundo capítulo el que seguramente ofrece mayor interés para el público en general que transita a diario por las calles de Caracas e intenta procesar las razones por las que es como es, encontrando en las piezas que la constituyen posibles respuestas. Es también ese capítulo el que tuvo que sufrir los rigores de un necesario proceso de selección que en principio pretendía llegar a cubrir hasta 500 edificios y espacios públicos, pero que tuvo que reducirse aún más quedado por fuera 136 de ellos.

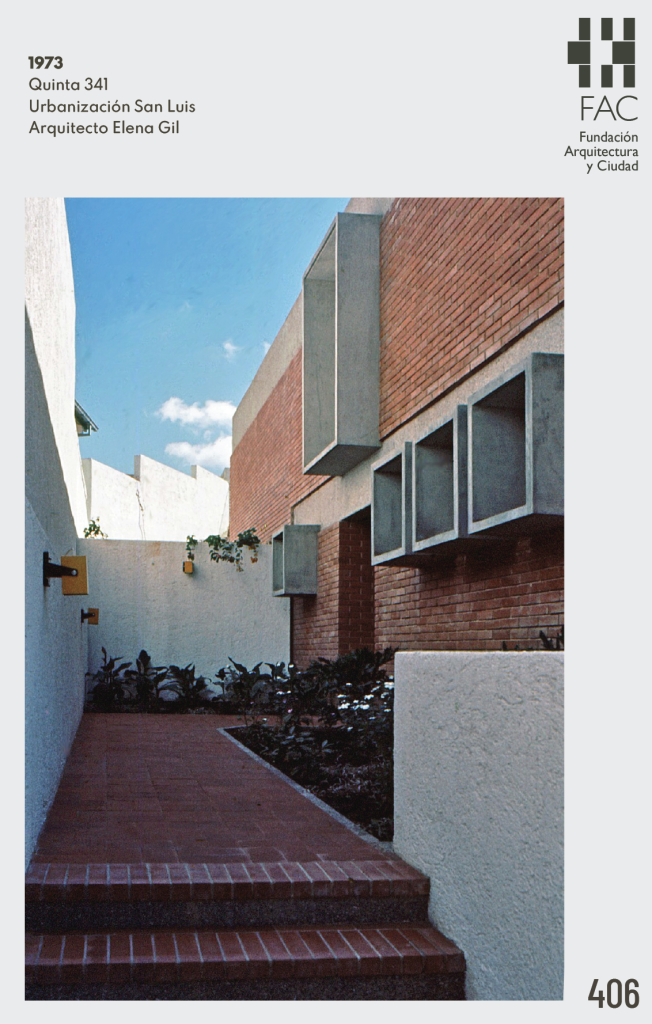

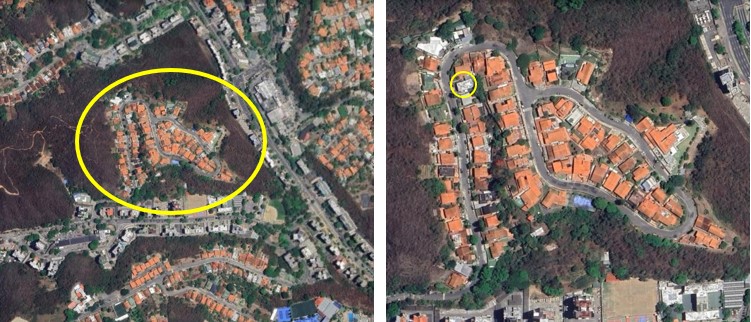

Iván González Viso en cuyos hombros recayó la tarea el ajustar las fichas a la dimensión precisa y que también asumió la elaboración de un buen número de ellas, a partir de hoy abre la puerta, con la publicación de la Quinta 341, proyectada por la arquitecto y artista plástico Elena Gil en 1973 en la calle Loma Azul de la urbanización San Luis, El Cafetal, para ir incorporando paulatinamente buena parte de esas 136 obras y lugares que quedaron en el tintero. De esta manera se dará cabida a una pauta que ocupará nuestra postal cada ocho semanas y será compartida con los planos de Caracas y Venezuela ya publicados y por publicar, protagonistas únicos hasta ahora.

Cerramos aclarando que el texto que aparece a continuación dedicado a la Quinta 341 fue elaborado por Iván González Viso quien contó con la colaboración de Elena Gil.

La Quinta 341

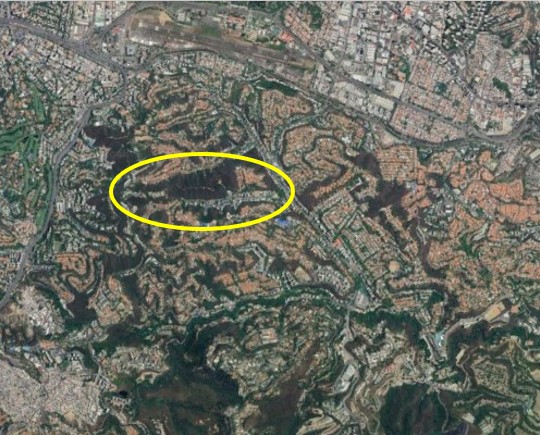

En los tempranos años 70, la urbanización el Cafetal estaba en pleno desarrollo y la quinta unifamiliar aislada se expandía aceleradamente al sur este de la ciudad. Las urbanizaciones con nombres de santos, como Santa Marta, Santa Sofía, San Luis, Santa Paula y Santa Ana, se desarrollaron en un corto período de tiempo, mezclando tipologías de edificios multifamiliares y casas aisladas inmersas en acogedores y bucólicos valles de frondosa vegetación. Al interior de estos nuevos modelos de urbanización, cuyo diseño en algunos casos incorporó esculturas en los accesos para otorgar valor e identidad a los espacios públicos, se desarrollaron parques urbanos que se fundían con la vegetación y la topografía circundante, espacios para colegios, centros comerciales y servicios locales, que convirtieron a estos urbanismos económicamente accesibles a la clase media profesional, en atractivos lugares para vivir. Para ampliar detalles sobre este tipo de desarrollo recomendamos consultar https://fundaayc.com/2023/04/09/algo-mas-sobre-la-postal-no-350/.

En este contexto la arquitecto y artista plástica Elena Gil y el arquitecto José Antonio Terife, compran una parcela en la urbanización San Luis, desarrollada por José Antonio Ron Pedrique para Venezolana de Bienes S.A. como parte del desarrollo de El Cafetal. Se trataba de un pequeño lote ubicado en la calle Loma Azul, donde Gil, egresada como arquitecto en 1967 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, proyecta su casa en 1972, contemplando las necesidades de su recién formada familia, dos años después de haber creado “El Tallercito”, una galería dedicada a promover el trabajo de artistas plásticos de diversas disciplinas como cerámica, esmaltes, pintura y dibujo.

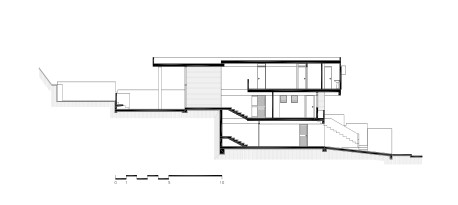

La quinta, denominada “341”, representa una excelente muestra del lenguaje arquitectónico moderno propio de las viviendas unifamiliares de autor de los años setenta, que integra elementos modulares en concreto, ladrillo y carpintería metálica, dispuestos bajo claros principios compositivos regidos por un estricto programa funcional.

Gil concibe su casa como un volumen de 3 cuerpos resuelto en una pendiente ascendente desde la calle, la cual maneja magistralmente creando una plástica topografía interior que hace las veces de escalera y permite ir descubriendo sus espacios poco a poco a medida que se asciende. Esa amplitud interior generada a partir de una espiral central que se transforma constantemente por la luz cenital, hace que la casa gravite alrededor de ella fungiendo de articuladora de todos los componentes de la vivienda mediante el uso de medios niveles. La escalera central, rodeada por muros bajos, genera múltiples y ricas relaciones visuales. Estos ambientes, a su vez, están cubiertos por un techo único que contribuye a generar una sensación de amplitud y continuidad visual al interior enriquecido mediante la presencia dobles alturas. Adicionalmente, cerramientos de vidrio de piso a techo permiten percibir el área social con mayor amplitud, conectando el espacio interior y el espacio exterior.

La casa, de estructura en hormigón, esta revestida en ladrillo hueco obra limpia, que, junto a los muros exteriores de friso pintado en blanco, hacen alarde de la simplicidad y el uso honesto de los materiales. Las fachadas, mayormente cerradas, exhiben un controlado juego de volúmenes, con ventanas de romanilla con marcos metálicos pintados de color amarillo intenso, muy utilizado en la época. A su vez, las ventanas se enmarcan en cajas de hormigón en obra limpia, que sobresalen generando sombras. Interiormente, la adaptación del diseño a la topografía genera distintas situaciones espaciales donde el interior y el exterior interactúan a través de terrazas que amplían las posibilidades de expansión de la casa y dialogan con el lugar y el cerro que la limita.

Construida en 1973 por la empresa Urbaneja y De Castro (UDEC), la Quinta 341 representó para su época una novedad en el vecindario. Alejada de la imagen de la quinta tradicional con techos de teja y ventanas con rejas, fue percibida por algunos como “la casa fea” de la cuadra.

La ópera prima y única obra construida de Elena Gil, es un significativo ejemplo de que la forma, la materia, el programa y el lugar, correctamente ordenados y armónicamente dispuestos, son capaces de generar espacios donde se respira buena arquitectura. Una arquitectura influida por conceptos estéticos emparentados con el arte al cual su creadora dedicaría en adelante su vida hasta el punto de que hoy se encuentra ampliamente representada en colecciones públicas y privadas en Venezuela y en el exterior.

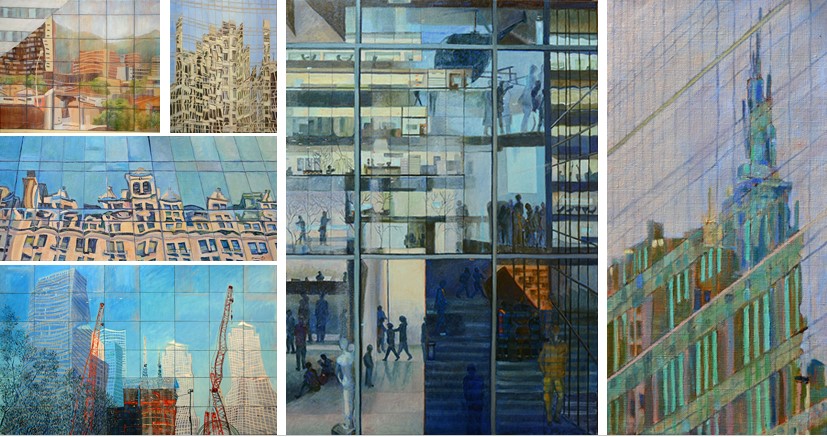

Cabe señalar que el trabajo artístico reciente de Elena Gi, a modo de deja vu, explora temas arquitectónicos como el muro y la ventana, la transparencia y el reflejo los cuales cobran de su mano un interesante e indudable valor plástico.

EG/igv

Procedencia de las imágenes

Postal, 3, 4, 5, 6 y 7. Cortesía Iván González Viso

1 y 2. Capturas de Google Earth.

8. Elena Gil (https://elena-gil.com/)