…se celebra el Día Mundial de la Salud.

Hoy 7 de abril, cuando estamos a las puertas de un importante eclipse solar total que será visible en Norteamérica, y se recuerda que en Venezuela se desmanteló en 1928 una conspiración contra Juan Vicente Gómez con participación estudiantil, posterior a la represión y encarcelamiento de 214 universitarios a raíz de la celebración de la Semana del Estudiante, lo que marcó el inicio de una incorporación más activa de los jóvenes en la lucha política, nos ha parecido de interés centrar la atención en la celebración del Día Mundial de la Salud, decretado el 7 de abril de 1950 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento de la entrada en vigencia de la conformación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 7 de abril de 1948, con la finalidad de concientizar a los distintos gobiernos alrededor del mundo sobre los graves asuntos sanitarios que afectan a los habitantes de todo el planeta.

El dirigir nuestra mirada hacia esta celebración nos permitirá, por un lado, mostrar la manera como es enfocada por parte de la ONU y el énfasis que pondrá durante el presente año y, por el otro, indagar un poco acerca de la relación existente entre salud y arquitectura, reflejada en el desarrollo de toda una serie de obras que albergan instalaciones y servicios dirigidos a atender a la población cuya planificación, programación, diseño y construcción se ha constituido en una rama especializada dentro del territorio arquitectónico.

Así, tenemos que, siendo la salud un derecho fundamental del ser humano, se ha visto en todo el mundo cada vez más amenazada. Como bien se menciona en la página de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, según sus siglas en inglés), además de las enfermedades, son varias factores los que ocupan un lugar importante como causantes de muerte e incapacidad: los desastres naturales, los conflictos bélicos y, particularmente, la quema de combustibles fósiles (causante en gran medida de la crisis climática), que ha afectado el derecho a respirar aire limpio, registrándose con alarma que “la contaminación del aire interior y exterior se cobra una vida cada cinco segundos”.

Como complemento, el Consejo de la OMS sobre Economía de la Salud para Todos “ha descubierto que al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución. Sin embargo, los países no están aprobando ni poniendo en práctica leyes que garanticen que sus poblaciones tengan derecho a acceder a los servicios de salud. Esto respalda el hecho de que al menos 4.500 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) no estaban completamente cubiertas por servicios de salud esenciales en 2021”. De allí que para abordar este tipo de desafíos se ha decidido que el tema del Día Mundial de la Salud 2024 sea «Mi salud, mi derecho».

Por otro lado, como ya asomamos, con la celebración del Día Mundial de la Salud, además de señalarse la importancia de los aspectos generales que giran alrededor de ella, también pareciera pertinente recalcar la relevancia no sólo de los distintos servicios médicos y el acceso a la medicina, sino también el valor que tienen las instalaciones donde se llevan a cabo dichos servicios englobados todos dentro del término “arquitectura hospitalaria”, que abarcaría lo relacionado a la temática médico-asistencial y que tiene tanto en todo el mundo como en nuestro país una interesante evolución histórica.

No pretendemos desarrollar en este limitado espacio un tema tan atractivo como extenso, el cual ha sido objeto de investigación dentro de nuestras universidades. Sin embargo, si nos ha parecido procedente en conmemoración de un día como hoy, dar a conocer por su valor pedagógico y divulgativo el ensayo realizado por Lorenzo González Casas titulado “Cuerpo sano en arquitectura sana: hospitales y clínicas caraqueñas”, publicado en el portal Prodavinci el 6 de diciembre de 2017, que forma parte de una línea de investigación sobre la modernidad venezolana desarrollada en el área de la teoría e historia de la arquitectura y el urbanismo de la Universidad Simón Bolívar.

González Casas, dejando claro que “los resultados estadísticos muestran una enorme transformación en la prevención y control de enfermedades y en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente”, y mencionando “que en el país la esperanza o expectativa de vida al nacer ascendió de unos 38 años en la década de 1930 a cerca de 75 años en tiempos recientes … aunque muy posiblemente este valor va a descender en el futuro próximo”, señala la importancia de “una constelación de actuaciones, campañas, ideas terapéuticas, esquemas de gestión y construcción de edificaciones” que permitieron que ello ocurriera, dedicando a esto último su ensayo.

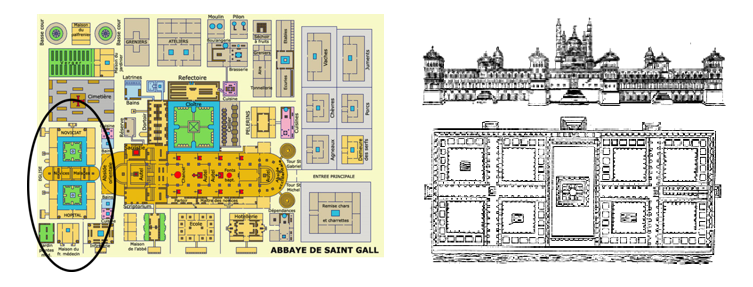

Apelando a la afinidad que existe por su raíz latina común (hospes) entre hospital, hospicio y hotel, y por su cualidad de tener en común la actividad receptiva, González Casas se remonta a lo que pudieron ser los primeros espacios asistenciales en Egipto, albergados luego por ciertas edificaciones en los casos de Grecia y Roma, y concentrados en ciertos lugares (como la isla de Cos), entendidos como gran destino de curación, invitando a leer La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas de Lewis Mumford escrito en 1961.

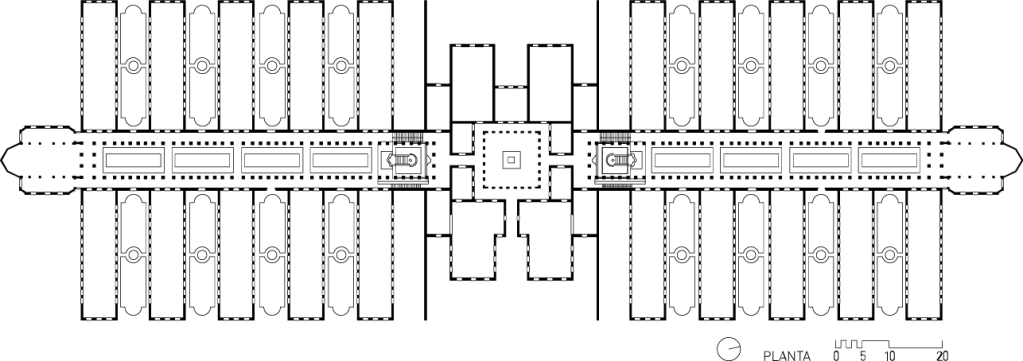

Dentro de la evolución tanto del uso como de los edificios que albergan la actividad hospitalaria, González Casas se detiene también en las enfermerías presentes en algunos monasterios medievales y en “los grandes hospitales de Milán y Plymouth … considerados ejemplares para su época, como manifestó Jean-Nicolas-Louis Durand en su Compendio de Lecciones de Arquitectura, donde tomaba partido por el entonces novedoso esquema de pabellones. De ese momento deriva la combinación de actividades médicas y docentes en la Escuela de Cirugía de París, uno de los conjuntos iniciales del Neoclasicismo en arquitectura”, que abarcará todo el siglo XIX.

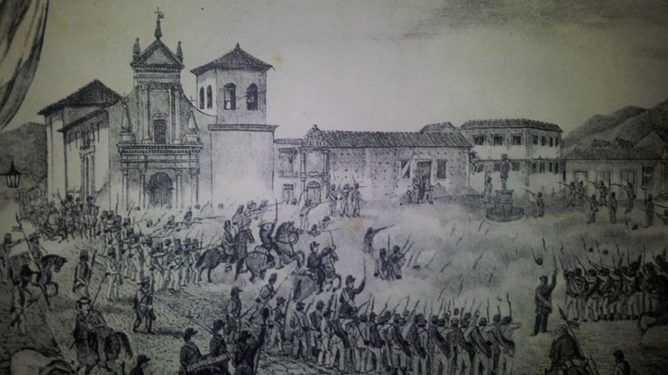

Con limitaciones para documentar “el tratamiento de aspectos relacionados con la salud durante el período precolombino y los primeros años de la colonia en América”, González Casas señala en el caso particular de Caracas cómo “la atención en el periodo colonial era realizada en hospitales o asilos de caridad”. Luego, “en el siglo XVIII aparecieron los primeros hospitales especializados”, y en el XIX, junto a la formalización definitiva de los estudios de medicina se construirá el Hospital Vargas proyectado por Jesús Muñoz Tébar siguiendo el modelo por pabellones del hospital Lariboisière de París (M. P. Gauthier,1839), puesto en funcionamiento en 1891, cubriendo primero la demanda del servicio y luego convirtiéndose en centro de enseñanza a partir de 1895 condición que aún mantiene.

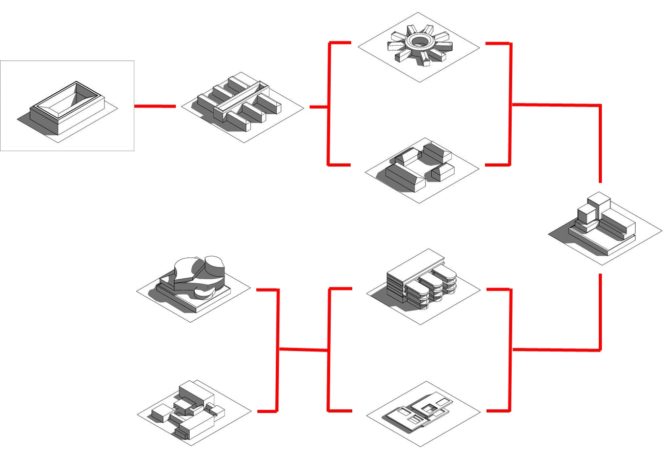

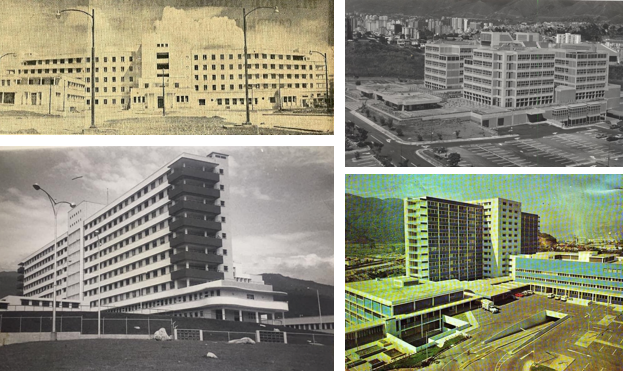

El siglo XX permitirá constatar en la evolución de la tipología de las edificaciones hospitalarias y su correspondiente especificidad, el regreso a instalaciones concentradas. En el interín se había pasado por revolucionarias exploraciones de plantas en cruz y formas radiales (recogidas por Nikolaus Pevsner en A History of Building Types, 1976) y por la ya mencionada disposición en pabellones. Sin embargo, la forma concentrada predominante durante el siglo pasado incorporará esquemas verticales donde las áreas de hospitalización se localizarán en los niveles superiores mientras en el basamento o podio aparecerán los servicios, consultorios y áreas de emergencia. “En el constante oscilar de los tipos edilicios, la segunda mitad del siglo trajo esquemas menos centralizados, distribuciones horizontales con patios del tipo mat building o conjuntos de edificaciones cuasi independientes interconectadas semejando pequeños sectores urbanos, con lo cual se retornó a la dialéctica de bloques y pabellones, a veces sintetizada en un mismo edificio. Más recientemente, con nuevas formas de representación y construcción, es posible superponer volúmenes liberados de la tradicional regulación geométrica y cromática…”, concluirá González Casas.

El repaso a lo acontecido en nuestro país muestra el despegue de la profesionalización de la medicina a partir de 1936 cuando se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Con ello, González Casas destaca, ante la escasa cantidad de nuevos edificios hospitalarios construidos en Caracas, el aporte de las empresas petroleras en la ejecución de instalaciones de calidad ubicadas dentro o cerca de los centros de extracción. Subraya cómo también 1936 marca un antes y un después que, ligado a “la necesidad de modernizar los servicios de salud del país estimuló el desarrollo de programas de investigación y creación de instituciones especializadas, muchas de las cuales contaron con el apoyo técnico y financiero internacional”. Dicha institucionalización también se verá reflejada en el inicio de la planificación por parte del Estado de las edificaciones dedicadas a la atención de la salud.

Larga es la lista de edificios y autores que menciona González Casas como eslabones de un cadena que tiene como precursores y referentes fundamentales a Carlos Guinand Sandoz y el exiliado logroñés Fernando Salvador Carreras.

También apunta González Casas que será a partir de la sinergia que se estableció entre el MSAS y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) desde mediados de siglo, a través de la División de Ingeniería Sanitaria del primero y la Dirección de Edificaciones Médico Asistenciales del segundo, que se formará un cuerpo técnico especializado en la arquitectura para la salud influyendo en la elaboración de normas y en la organización de “una red sanitaria que iba desde unidades de menor jerarquía o dimensión como la medicatura rural y el centro de salud hasta los hospitales generales con más de 300 camas y los hospitales especiales”, a los cuales se les dará un particular impulso entre 1950 y 1970.

La atención pública y la atención privada durante muchos años ofrecieron a los venezolanos servicios de salud de calidad que se complementaban en función del poder adquisitivo de la población. Frente a los hospitales levantados en la década de 1930 como la Maternidad Concepción Palacios (ampliada en 1956) y el Hospital Municipal de Niños (ampliado en 1957 y renombrado como J.M. de los Ríos) o en la década de 1940 como el complejo médico de la Ciudad Universitaria encabezado por el Hospital Clínico, aparecerán el San Juan de Dios, la Clínica Santa Ana de San Bernardino y el Centro Médico de San Bernardino, punto de referencia por ser el primero que concentró todas las especialidades y un grupo de calificados médicos, “inspirados en el modelo de la Clínica Mayo de Nueva York”.

La contraparte la ofrecerán, siempre en Caracas, “los hospitales Médico-Quirúrgicos de Catia y Valle-Coche y el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo (1955-60)…”.

Apunta González Casas que en la década de 1960, bajo la figura de un Plan Nacional, se incorporaron 27 nuevos grandes hospitales en el país, de los cuales se construyeron en Caracas el José Gregorio Hernández en los Magallanes de Catia y el Pérez Carreño en La Yaguara sumándose en el este el Juan Domingo Luciani en El Llanito finalizado en 1987 y en 1974 el Hospital Materno Infantil de Caricuao.

Continúa señalando que “El sector privado no se quedó atrás; una paleta amplia destaca nombres como los de las clínicas Santa Sofía, Sanatrix, Ávila, La Floresta, Vista Alegre, Atias, Las Mercedes, San Román, Santa Cecilia, Santiago de León, Metropolitana y Leopoldo Aguerrevere… Ese esfuerzo conjunto del sector público y privado rindió sus frutos, como se ha visto en la elevación de indicadores de calidad de vida. Ello vino en paralelo con la disponibilidad de una arquitectura para la atención primaria y la hospitalización; en 1935 había apenas 3.644 camas en 51 hospitales, en 1946 se llegó a 12.700 camas, a 21.500 en 1956 y a unas 48.000 en 1990, de las cuales alrededor de 11.000 pertenecían a instalaciones del sector privado. En años posteriores se redujo la construcción de grandes piezas, dedicando mayores recursos a la atención primaria, con cerca de 300 ambulatorios en el país”.

Pese a la ejecución a finales del siglo XX de parte del sector privado del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino (1980) y el Centro Médico Docente en La Trinidad (1985) ampliado con torre de hospitalización (2008), y del Cardiológico Infantil de Montalbán (2005) y sus Residencias vecinas (2007) por parte del sector público, el siglo XXI se verá afectado por la irrupción de un sistema de atención primaria paralelo al existente traducido en “la construcción de edificaciones de poca presencia arquitectónica, si las comparamos con otras del mismo tipo en países vecinos”.

Las importantes transformaciones aparecidas en tiempos recientes en el mundo de la medicina, junto a “nuevos medicamentos y técnicas no intrusivas permiten que no sean requeridos grandes periodos de hospitalización, dándose mayor difusión a la atención de tipo ambulatoria, con lo cual el índice de demanda de camas per cápita ha ido reduciendo y con ello la dimensión de muchos centros”. Ante tal escenario, a los esfuerzos adelantados desde la atención privada por mantenerse al día, el sector público tiene entre sus manos un cuantioso número de edificaciones desactualizadas, de gran tamaño y costoso mantenimiento.

Ello, sumado al éxodo del personal médico y paramédico, a la reaparición de enfermedades que se suponía superadas, la reducción al mínimo de las campañas sanitarias, la escasez de insumos y medicamentos y al insuficiente presupuesto que se le destina permite afirmar que, pese a su ilustre pasado, al igual que la educación, el sector salud y todo lo que engloba vive días de mengua en Venezuela.

ACA

Procedencia de las imágenes

Encabezado. PAHO (https://www.paho.org/es/campanas/dms-2024)

1, 2, 3, 11, 13. Arquitectura Venezuela (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1915849281963741&set=a.1915849265297076; https://www.facebook.com/photo/?fbid=1917354701813199&set=a.1915849265297076 ; https://www.facebook.com/photo/?fbid=1915849955297007&set=a.1915849265297076); ( (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1932472080301461&set=a.1915849265297076); (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1917354671813202&set=a.1915849265297076); (https://www.facebook.com/photo/?fbid=2957815354433790&set=a.1915849265297076); (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1927047957510540&set=a.1915849265297076); y (https://www.facebook.com/photo/?fbid=815323930508186&set=a.1915849265297076)

4. Prodavinci (https://prodavinci.com/cuerpo-sano-en-arquitectura-sana-hospitales-y-clinicas-caraquenas/) ; y Quim Bonastra. «Las formas de la reforma asistencial. El nacimiento de los lazaretos y de los hospitales renacentistas» (https://books.openedition.org/pupvd/3606)

5. ResearchGate (https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-3-Vista-del-Royal-Naval-Hospital-de-Plymouth-a-finales-del-siglo-XVIII_fig2_38035924); y Prodavinci (https://prodavinci.com/cuerpo-sano-en-arquitectura-sana-hospitales-y-clinicas-caraquenas/)

6, 8 y 12. Prodavinci (https://prodavinci.com/cuerpo-sano-en-arquitectura-sana-hospitales-y-clinicas-caraquenas/)

7. Caracas del valle al mar. Guía de arquitectura y paisaje (http://guiaccs.com/obras/hospital-vargas/)

9. Colección Crono Arquitectura Venezuela; y Prodavinci (https://prodavinci.com/cuerpo-sano-en-arquitectura-sana-hospitales-y-clinicas-caraquenas/)

10. Arquitectura Venezuela (https://www.facebook.com/photo/?fbid=815324793841433&set=a.1915849265297076); y Colección Crono Arquitectura Venezuela.

14. Colección Crono Arquitectura Venezuela; y Arquitectura Venezuela (https://www.facebook.com/photo/?fbid=2961521937396465&set=a.1915849265297076)

15. Colección Crono Arquitectura Venezuela; y Caracas del valle al mar. Guía de Arquitectura y Paisaje (http://guiaccs.com/obras/residencias-hospital-cardiologico-infantil-latinoamericano/)